在前校长潘永强的带领下,吉隆坡尊孔独中在2007年正式将公民教育纳入必修正课,带领学生探讨个人与社会的关系,了解公民的责任和权利。尤其在选举投票年龄降低到18岁以后,学生对政治的理解能力受到舆论关注。作为公民教育老师,黄翠妮在课堂上采取灵活的教学方式来为学生灌输沉重的知识,包括举办模拟选举,让学生率先体验选举是怎么一回事。

学校迎来最新一批新生入学,黄翠妮走进坐满陌生面孔的课室,手里惯常地握有一支从连锁廉价商店买来的伸缩杆,用来指明投影幕布的教学内容。上课时,她为了跟一名学生说话,无心地将伸缩杆指向他,学生身子随即下意识地躲闪开来。

“我们互不认识,他第一个反应就是认为我要打他。我追问,小学老师是不是打过他,他们都说自己被打惯了。我心想,20年前自己经历过的事,现在竟然还在延续,你懂吗?”黄翠妮丢出她的忿忿不平,以平缓温和的语气,“后来我就不用那支伸缩杆了。”

自传播系毕业,她先是在林连玉基金工作。教育很重要,是大家常挂嘴边的一句话。然而,纵使在华团里接触了很多学生,但她渐渐认为,这些活动尽是“一触就走(touch and go)”的性质,若要长期耕耘一个群体,就得长期待在那个地方。于是,黄翠妮在2016年开始走入校园,执教公民教育,一门被纳入正课的非主要科目。

未曾接受专业师训的她,异常谨慎看待师生之间权力不对等的关系。

“老师和学生其实都是彼此的过客,只是因为接触时间较多,可能对各自生命有较大程度的影响。我觉得,我跟学生的相处,就是回归到基本的人与人之间的相处。可是今天我的经验比较多,所以责任比较大,权力也比较大。在这方面,我必须尽可能地对这件事保有意识。”

公民教育“好像”很重要

早期提起公民教育,常被他人误解为道德教育,黄翠妮无奈表示,有时她也懒得多加解释。

“这是一堂比较边缘的课,大家在感官上会觉得它没什么用,但有时你又感觉到,大家似乎也认为这是一堂很重要的课,尤其在选举投票年龄降低到18岁之后,可这个‘重要’又没有体现在资源的供应上。”

尊孔独中的公民教育,只提供给初三、高一和高二年级的学生,一星期仅有一节40分钟的课。与其他科目不同的是,公民教育并没有现成的课本或教材,教师必须亲自研究和编制至今在黄翠妮看来仍未扎实的课纲,却又因为上课节数少而得兼教其他科目,没办法投入太多时间。

“我们会参考台湾的‘公民与社会’科目,以及香港的‘通识教育’,虽然课纲目前比较有规划了,但还不是很全面,加上这个学科在马来西亚不多见,其实大家都在摸象过河。”

除了课纲,教学形式也需花费心思。“如果要和学生谈三权分立、宪政体制等等的课题,他们应该都会打瞌睡。于是很自然地想说,要在课堂上做些活动,让它变得更有趣。”

贪污乱象之外,政治还可以是什么?

公民教育的第一堂课,黄翠妮会先要求学生在便利贴写下“政治”的关键词,探知他们对政治的认知。经过五六年,每一批学生对政治的联想相去无几——贪污、吃钱、纳吉、乱、不知道……碰到喜来登政变,才稍有新意地冒出“丁丁”字眼,无一不是展现学生对政治的负面观感或冷感。

“我想这与他们所接触的大人有关,他们的用词也很接近大人的用词。这堂课的目的,主要是让他们看到,政治这件事其实不如他们想象中那么狭隘,很多同学只看到政治的乱象,但乱象只是政治的其中一个面向。”

黄翠妮想让学生知道,在这些刻板印象以外,政治其实很贴近生活,再平凡且理所当然的小事都与政治有关。因此,她规划了“小岛游戏”,让学生化身成假想岛屿的统治者,分组列出十个“让人民健康和快乐”的东西,再将这些东西分类成“必需品”与“非必需品”。

“学生会在讨论的过程中出现分歧,例如Wi-Fi,有人觉得它是必需品,有人则不。通过这个游戏,我试图让他们了解,社会非常多元,大家的需求都不同,而决定他们生活的每件事都与政治有关,重要的是我们如何建立机制来求同存异。以MCO停课复课为例,即便他们还不能投票,但这些选票选出来的领导者依然会影响他们的生活。”

课堂上的模拟选举——投票了,然后呢?

为了让学生切身感受到政治并不是一件太遥远的事,黄翠妮也将选举搬入初中课室里,让学生用四个星期的时间亲自策划、参与一场模拟选举。

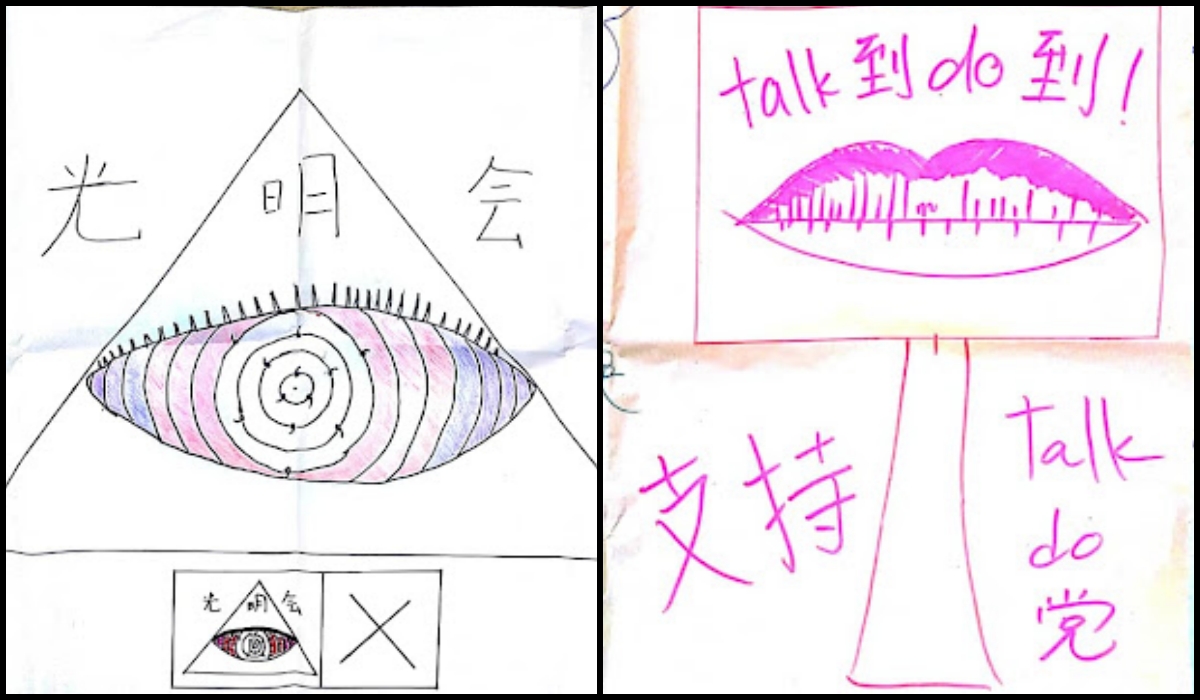

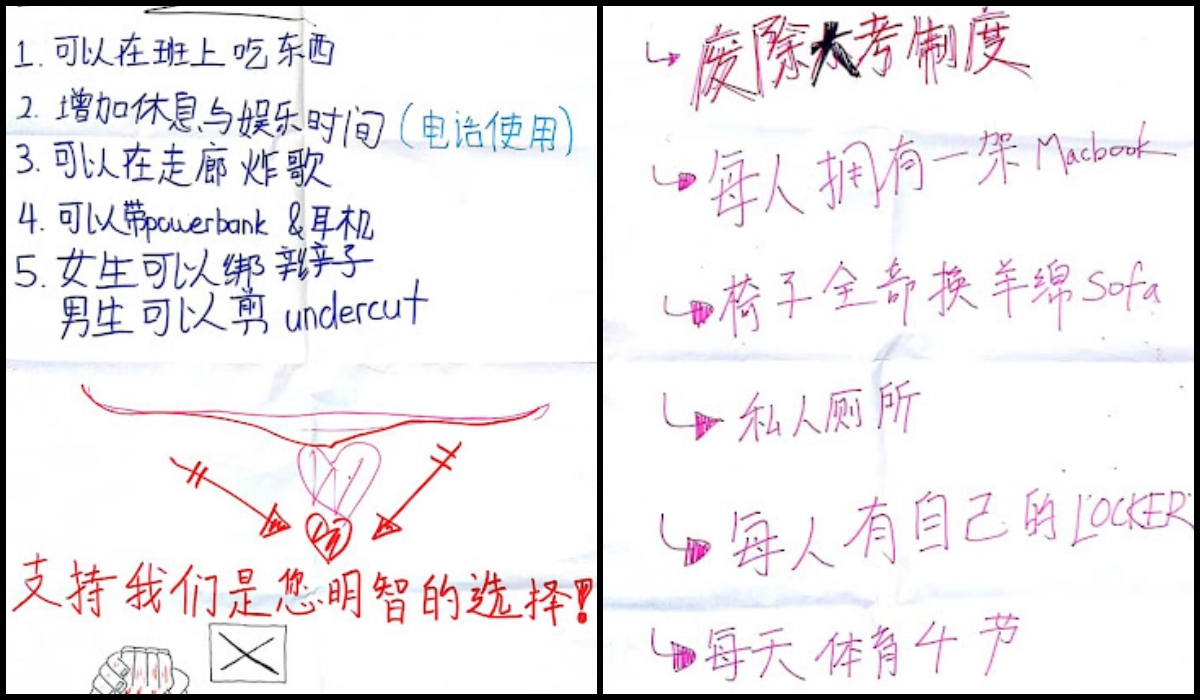

她将学生分成五个组别,各自操持不同岗位的职务,分别有选委会、两组国会议席竞选团队,以及两组州议席竞选团队。选委会负责打印选票、设置投票站;而竞选团队则需设计政党标志和海报,并拟定竞选宣言,再于课堂上呈现时接受其他同学的提问。

“我希望他们对政治参与产生一种‘这其实蛮容易’的感受。但也因为‘容易’,在分享会上,有些老师会反映说,投票这类技术性的事情,学生长大了就会懂。而我清楚我的目的是要让他们去体验这件事。大家比较关心投票以后的那一块,即如何让这场活动与他们的生活产生连结。”

于是,在形式上,黄翠妮也不断在反思、调整。

“一开始,我们办的模拟选举是很超然的。我们会叫学生设想一个国家,为这个国家命名,再举行投票,但这个国家毕竟是虚拟的,他们提出的竞选宣言也是脱离现实的。学生可能想了一个很好笑的星球名字,感觉很欢乐,但最后可能只记得这个欢乐,而仍然不知道选举和他有什么关系。”

后来,她将选举场景拉回到现实里,并限缩在学校范围内,让他们依据同个年级的学生诉求,去构想竞选宣言,由此也能反映学生对于校规有着怎样的感受。但黄翠妮表示,这样依然不够。

“竞选宣言多提到不用穿校服、增加冷气、无时限地搭电梯等等,其实就和你在脸书自白专页(confession page)看到的无异,大家对公共事务的讨论,仅止于提出问题或投诉,然后呢?”空泛的诉求,终归需要实际的方案将它落实。“我看到的是,我们在体制内缺少了让学生发言和参与决策的空间。这一块我还需要思考如何再做改进。”

不只是政治与选举 还要看见社会的多元

这几年的耕耘所体现的改变,大概就是大家对公民教育的理解,从“教道德的”演变成“教投票的”。然而,公民教育所涵盖的内容远远不止于此。

“我们应该要让学生跟社会产生连结,可是连结的方式不只有投票,因为我们常常把所有的公民醒觉、政治醒觉,都寄托在五年一次的投票来达成改变。但改变其实还包括平时你对社区的参与,你对公共事务的参与。”

另外,黄翠妮指出,公民教育这门课也希望可以让学生看到社会的多元,除了种族的多元,还包括其他弱势群体,比如性少数、残障人士等等,让学生懂得相互尊重。比如,她会使用不同婴儿的照片,让学生根据外表特征和穿着分辨男女,以此冲击他们的想象——我们很难用外表定义一个人的性别。

“前几年,学生的嘲讽会比较多,这几年他们则比较能够理解。因为我在课堂上讲了这个课题,也在办公室座位挂上彩虹旗,立场也就鲜明了,拥有性倾向或性别认同困扰的学生,他们就知道可以来找我聊聊这些事。”

一天,一位学生在放学后走进办公室,坐在黄翠妮座位隔壁的沙发上,沉默良久。黄翠妮打破寂静,这名性格阴柔的男同学,才幽幽吐露自己有变性的渴望,甚至因为旁人的言论而有寻短的念头。

“我很想死,他说。很多时候,我觉得老师能做的东西很有限,可能那个瞬间我帮不了他,但有不一样的人存在,或许能够给他一些慰藉,至少让他知道自己在社会里并不孤单,不是异类。老师不是万能的,但我们可以告诉他:你没有错。这很重要。说到底,这终究是他生命里必须自己面对的问题,我只能从旁当一个支持者。”

教师节最好的礼物:体制改革和福利提升

给予学生支持的老师,也是黄翠妮在成长过程中,给她留下深刻印象的老师。犹记大学某年的校园选举曾引发肢体冲突,连玻璃门都被撞爆了,登上各大媒体版面。当时她所获得的观感,彷佛大家都在谴责学生不够成熟、使用暴力,学校也对学运分子不多友善。难得的是,有位教授在讲课时愿意公开指出问题症结,在于选举体制不公平。

“这一类老师对我的影响,就是提醒我在当老师的时候,不能摆出自己的权威,而要用学生的视角去看事情。当老师这几年,我觉得,其实并不需要用权威去震慑学生。我很难具体说明怎么做,但我觉得,如果认同了这件事,它就会自然地体现在言行举止上。就像我无需刻意地说,我很尊重你的想法,但学生或许就能自然感受得到。”

与学生相处这些年,黄翠妮表示,这个时代的青少年并不会冷漠以待周遭发生的事,他们拥有自己的意见,并且愿意表达自己,但是,表达了,然后呢?要如何将这些意见引导成具有积极意义的声音,是她仍在思考的事。

“公民教育侧重独立思考和分析议题的能力,训练学生如何思考和讨论公共议题,这是学生带得走的东西。这堂课也让学生看到过往不曾出现在他们视野里的群体、课题,或许对学生的影响不是当下见效,往后出到社会,若他们能够成为一个比较贴地且积极参与的公民,这样已经很好了。”

至于对老师而言,与其将每年的教师节庆典办得热闹隆重,黄翠妮认为,不如着重在体制改革与福利提升,这才是回馈老师最好的礼物。

“身为老师,我们可不可以有理想,做些不一样的事?大家都说可以,但摆在眼前的就是考试。就像考试导向的教育制度,让公民教育这类科目成了副科。我觉得在学校当一名老师,也可以是一个自我实现的地方。你要改变社会,你当然希望社会是良善的,那你就应该从教育开始,我今天带学生去发掘社区议题,也算是实现我对社会改革的一些理想。”