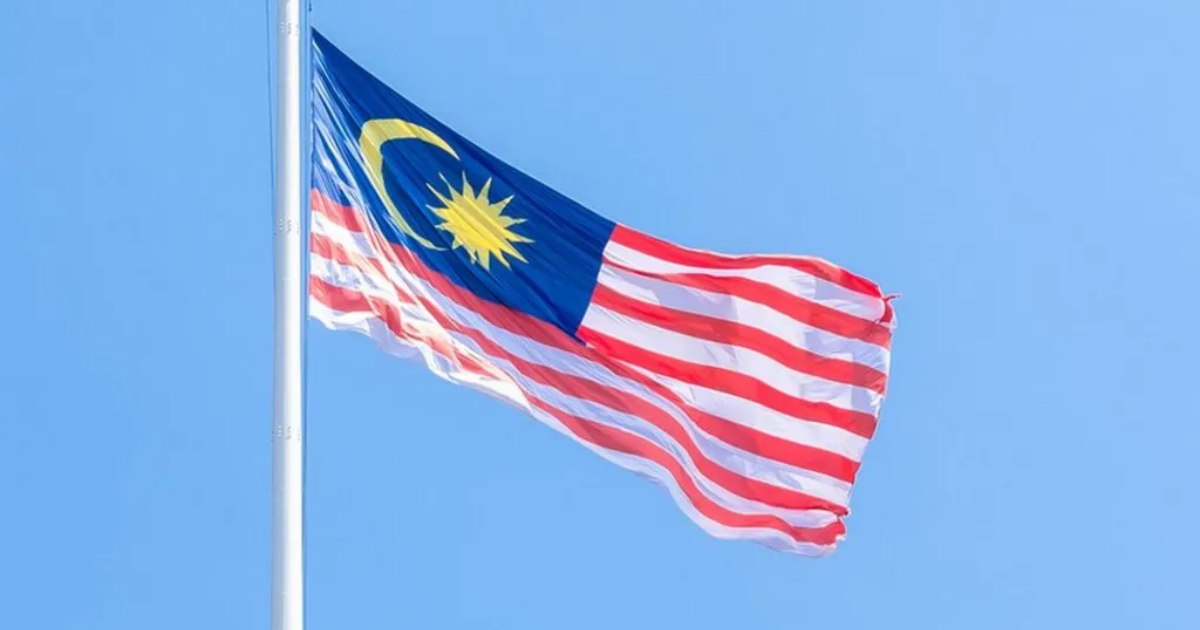

一名华裔男子在斋戒月期间进食时遭掌掴,原本是一宗再明显不过的伤人案件,却因为总检察署介入、推事裁定DNAA(Discharge Not Amounting to Acquittal,释放但不等于无罪)、再到下午重提控,演变成一场公共舆论与体制信任的大考验。

事件爆发后,社交媒体上的主流新闻专页纷纷选择关闭留言区。这不是偶然,而是一种态度——我们的政治与媒体生态,似乎仍无法自信地面对与处理“族群敏感”这个议题,哪怕事情的本质只是施暴与否的法律问题。

当然,这样的处理方式也有其现实考虑。留言区若开启,极可能会瞬间沦为种族与宗教对立的战场,仇恨言论泛滥不堪。这对任何媒体平台而言,都是一场难以控管的风险。然而,我们不能无限期地以“为了和谐”为名,逃避处理深层矛盾。当公共空间只能以“沉默”换取表面的平静,那么我们的所谓种族和谐,其实是一种脆弱的幻象。

掌掴,就是错的。非穆斯林在斋戒月饮食,不是对伊斯兰的挑衅,也不是不尊重任何人。这一点,必须在政治与公共叙事中明确表达。相对地,若社会与媒体总是在这类事件中选择“快速撤退”、“关闭讨论”,我们不仅失去了教育社会的机会,也让极端主义者认为沉默代表默许。

政治人物的集体噤声更值得深思。这次事件中,无论是执政党或在野阵营,极少有人敢公开表态支持受害者、谴责施暴者。这不仅反映出族群政治的脆弱,更显示马来西亚仍未走出“身份政治”的阴影。在多数选票的压力下,许多领袖选择避免介入“不利于自己基本盘”的议题,宁可装作看不见,也不愿冒着被贴标签的风险。

这正是马来西亚种族和谐的最大困境:它依赖沉默与压抑维持,而不是建立在理性讨论与制度公平之上。这也解释了为何当DNAA的决定出现时,社会反应会如此激烈——人民不是单纯对一宗掌掴案愤怒,而是对“又一次的不清不楚”、对“是不是有人受到了特别对待”产生深层不信任。

若一个简单的掌掴案都能让舆论出现如此剧烈的波动,那我们更该正视背后的政治问题:为何人民对司法失去耐心?为何不同族群在网上彼此攻讦,而不是一起追问:我们的制度是否足够公平?我们的国家是否一视同仁?

值得肯定的是,在这场事件中,马来社群中也有不少声音站出来,谴责施暴者、支持受害者;而华社之中,也有人呼吁不要将事件种族化,将焦点放回司法与制度本身。这些理性与进步的声音,本应成为公共对话的主流,但在媒体冷处理、政治人物噤声之下,却显得微弱而孤单,甚至让仇恨与阴谋论轻易占据了舆论高地。

这不是一场族群冲突,而是一场制度信任危机。也是一次检视我们的“种族和谐”是否只是表面的机会。

我们不能每次事件发生时就说“这是个案”,也不能每次舆论风波出现时就选择关闭评论区。真正成熟的社会,不该害怕讨论,而应该建立起一个可以理性对话、让公义得到伸张的平台。

种族和谐,不该靠压制言论维持,而是要靠制度的公正与公民的觉醒来建构。

我们期待司法机构未来能更透明、专业地处理涉及族群情绪的案件;我们也期待政治人物能超越族群选票,勇于在原则上表态。社会的理性与进步,从来不是自然发生的,而是一次次对不公的质疑中锻炼出来的。

让我们继续追问:这片土地,能不能给每一位公民,不分族群与宗教,一样的尊重与保护?

同时也扪心自问:我们,是种族和谐的促进者,还是破坏者?