对比上个世代,当今惯用的资讯传播方式、娱乐方式大幅改变。报纸不再是人们获得资讯的唯一管道,阅读具备脉络的长篇文章也不再是人们最为热衷的消遣——身处节奏越发浮躁、碎片化的世界,文字与当代人的距离似乎日渐疏远,文学领域发展也因此面临难关。如此风气之下,文学给生命带来的深度、广度却更加显得重要,应该在世间持续保有一席之地。

访问网采访秀真文学基金捐赠与发起人戴小华,以及两位仁华大专文学奖、青年创作营主办方代表——新纪元大学学院副校长郑诗傧、新纪元大学学院品牌与创意部副总监黄子扬,聚焦主办方视角,听他们叙述活动的精神与筹备过程,也深入了解文学教育之于当代社会的重要性。

秀真文学基金与新纪元大学学院合作,以文学奖项和系列活动等平台,为马来西亚文学注入新的动力。此基金首期注资为100万令吉,由作家戴小华全额个人捐出,承诺未来二十年每年拨款5万令吉——本土文学活动甚少受到政府单位支持,她希望作为民间力量持续推动文学活动发展,也在新时代青年中打造文学氛围。

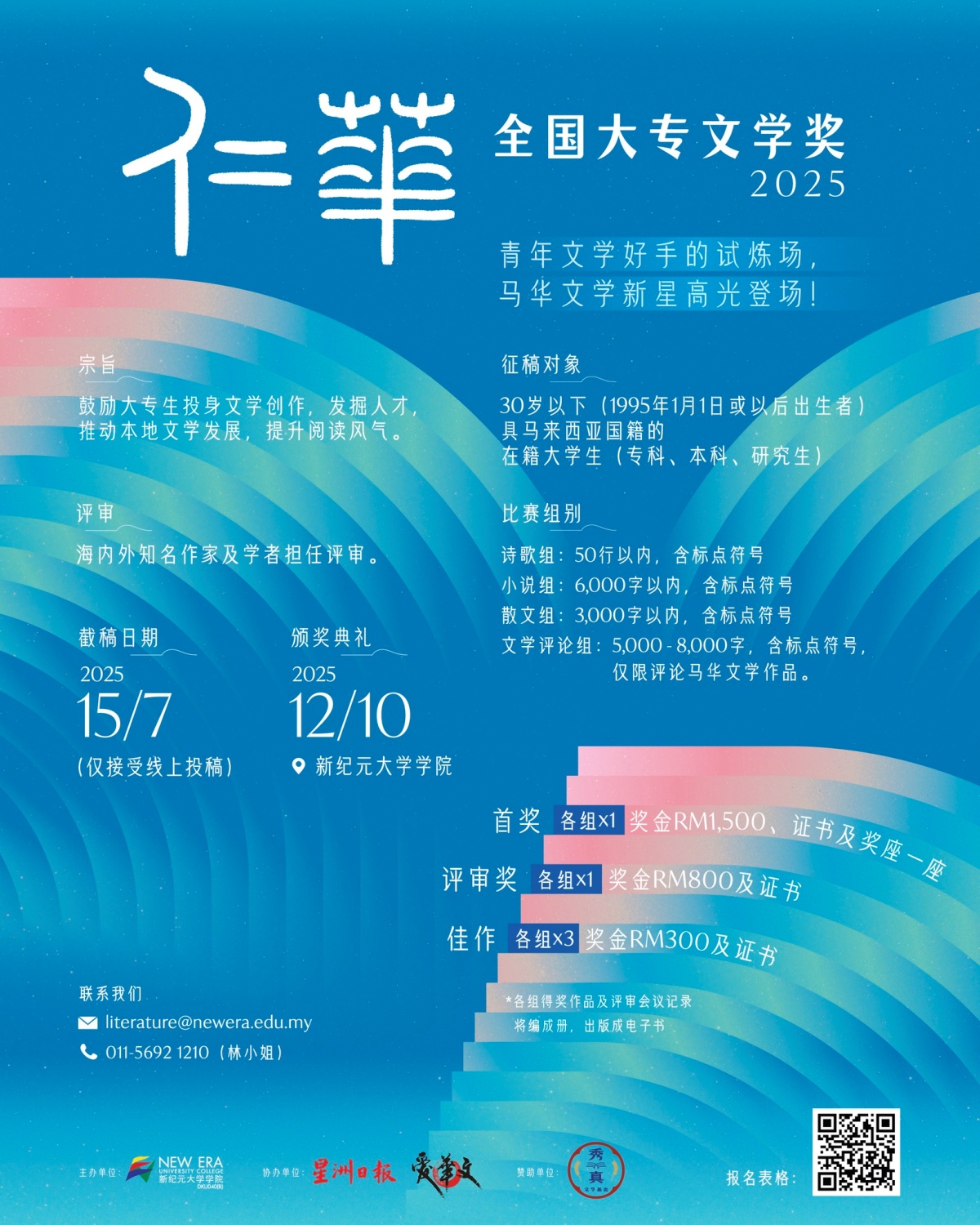

仁华大专文学奖和仁华青年创作营,便是此基金名义下举办的文学活动。30岁以下、具马来西亚国籍的在籍大学生均可参与大专文学奖,其中设置诗歌、小说、散文、文学评论四个组别;青年创作营则开放予在籍中学生,时长两天一夜,活动内容包括名师指导、文学导读、文友交流等。

戴小华:期许创作者与阅读者并肩前行

戴小华与新纪元大学学院合作,期许与民办学府一同系统化、规范化地长久经营文学活动,如此合作形式能够避免人事更迭之际形成的断层。每两年举办一次大专文学奖,期间也举办研讨会与讲座,长久性推广、深耕本土文学养分。

培养创作者之际,戴小华认为阅读者的养成同等重要。

“不是每个人都有必要成为作家,可是创作者写书、出书,肯定需要读者的存在。而举办文学活动,正是培养阅读者的关键。”

戴小华说,近年来,马华文坛不乏优秀的新作家,但书要卖得出去,首先需要滋润文学环境的土壤。阅读者与创作者并肩前行,得以打造一个使本土文学茁壮生长的环境。

何况,熟读文学带来的益处也体现在生活层面上。文学写人、写社会,描述的便是人性——她认为,无论是求职、面试、募款所需的情商和语言表达能力,或企业管理、人事管理所需的精明干练与危机识别,都能够自文学作品中得到相关经验。

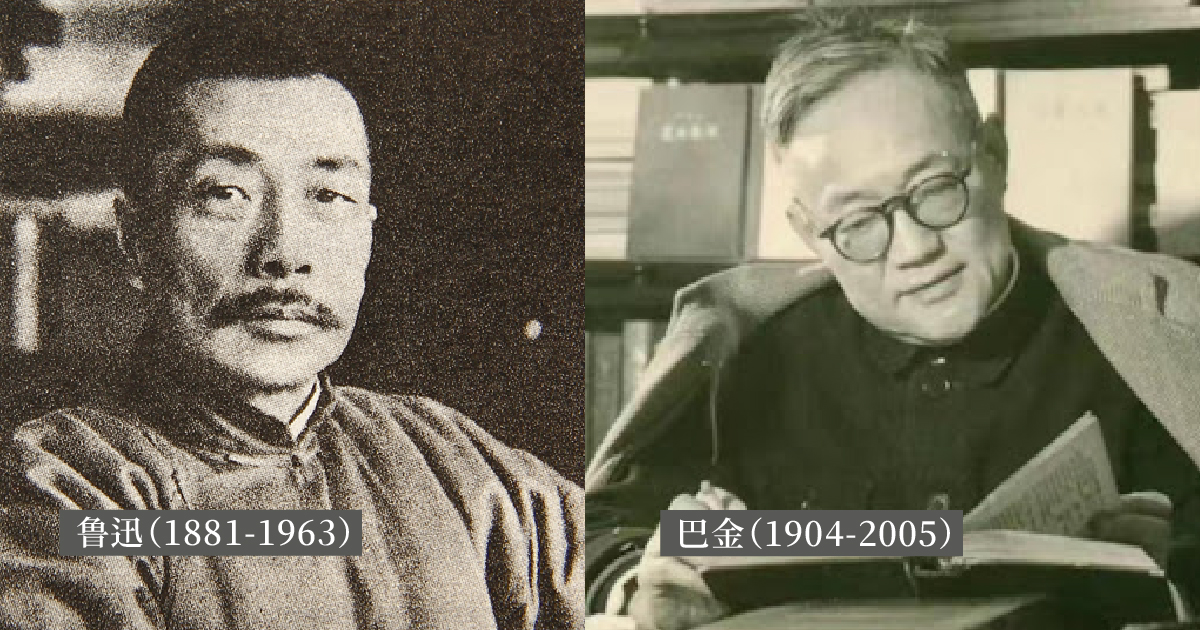

阅读和创作,不仅是局限于文学、语言专业学生的专利。戴小华鼓励跨学科的学子加入这一行列:“很多作家不一定是学文学的,也许学医、也许学科技,但拥有很棒的文笔,能够把人生经验和职业结合文字表达出来——像巴金、鲁迅,他们都不是文学专业出身。只要培养表达情感、经验的能力,再加上阅读不同文本提供的想象力,就能构成以文字打动人心的力量。”

中学创作营接轨大专文学奖 衔接与延展写作环境

“如今网络上的内容都追求快和短,文学这种脉络较大、需要耐性去解读整篇文本的载体,已经不再是年轻人普遍愿意去消化的。当我们面对如此窘境,秀真文学基金希望通过创作营、文学奖,去吸引年轻人提笔书写。”新纪元大学学院品牌与创意部副总监黄子扬如此表示。

从愿意阅读文学书籍,直至受到启发开始创作,往往需要一个开始的契机——青年创作营,或许就是打开创作之路的那一扇门。

中学生不一定在日常生活中接触到文学相关知识,这一契机让学子有机会进入专业文学场域,与专业作家与讲师交流创作技巧、创作理念。

身为青年创作者,黄子扬中学时也曾到新纪元大学学院参加文艺营。营会上举办大专文学奖的颁奖典礼,对他而言是很大的启发与向往:“中学的我在心里对自己说,有一天我也要参加大专文学奖,然后站上这个颁奖台。”

青年创作营与大专文学奖,可说是一个环环相扣的轨迹,也是一种写作环境上的承接。青年创作营、大专文学奖,提前唤起创作者对公开文学奖“殿堂”之想象,这个憧憬将陪伴他们一步一脚印走到自己心目中理想的地方。

畅游青年创作者的试炼场 遇见并肩作战的文友

新纪元大学学院副校长郑诗傧表示,学生来到大专阶段、投入自身专业之后,写作时间必然大大压缩——之所以举办专属学生的文学奖,是为了提醒大家不忘初心,持续勤于笔耕。

她指出,大专文学奖能够化作动力,推动潜在的创作者在写作路上持续前进。

“奖项是刺激学生发挥动力的关键,参与大专文学奖时认识的文友也会成为你的动力。在寻求认可的同时,我们可以通过比赛看见同辈创作者的水平。这对于有追求、有计划、有欲望的青年创作者来说,是很好的试炼机会。”

大专文学奖对于青年创作者而言是一个试炼场,在游向公开文学奖的公海之前,提供他们更多被看见的机会。这是一个仍不算太残酷,但又足够让大家去锻炼自我的平台。

在试炼之上,文学奖更有一层陪伴的意义。黄子扬回忆:“我从中学开始参加文学奖出身,那时候会去参加星云文学奖、花踪新秀文学奖,在其中遇到一些写作的朋友。我觉得文学奖对于青年创作者的意义,除了认同、肯定与嘉许,更是一种找到知音、找到同伴的过程。”

郑诗傧曾参与马大中文系所举办的文学奖,第一次得奖后跃跃欲试,随后也参与全国大专文学奖。这些参赛经验大大提升她在文学创作、科研写作方面的信心。

她忆起参赛路上遇到的同伴:“许多写作人与学者都曾参与比赛,这个平台培养了一代接一代的文字工作者。与我一同参赛的友人有王修捷、陈宇昕(牛油小生)等人,他们后来也分别成为教育工作者和记者。”她感慨参赛的意义无关得奖与否,而是这些参赛者不停在与文字相关的路上努力,最终抵达的方向也与培育本土文学苗子息息相关。

设置文学评论组别 专注马华文学关怀

仁华大专文学设置四个组别,分别是新诗、小说、散文与文学评论。文学评论组别专注在马华文学,旨在提升青年学者理论建构能力,也带动大专生对于这一领域的关注风气。

郑诗傧指出,主办单位原先以较为广泛的角度设置论文组别。考虑到中文系各个领域的论文评价标准并不相同,出于公平性无法相提并论,经过细致讨论,最终决定将组别主题集中在马华文学关怀。

黄子扬则提出一个跨科系角度的思考。马来西亚中文系课纲中肯定会设置马华文学,但投稿仁华大专文学奖文学评论组的学生也许来自其他科系,对马华文学认识并不深;有些国际学生来自大陆、香港、台湾等地,即便主修中文系,此前也不一定接触过这一领域。

戴小华表示:“很多中文系的学生把目光放在国外成名作家身上,但我们也希望年轻一代从大专开始关注马华作家,让马华作家被更多人看见、被更多人了解。”

她亦认为文学评论与创作的益处是相辅相成的——如若具有在框架性基础上深思、分析文本的能力,也将反哺到自身创作的进步。如此一来,无论针对马华文学大环境或创作者的自我提升,文学评论的存在都形成形成一种良性循环。

奖项、奖金、奖座——给予青年创作者的肯定与鼓励

仁华大专文学奖的作品评选分为初审与决审两个阶段,主办单位在评审人选上有深思熟虑的考量。黄子扬表示:“初审阶段将由年轻作家负责,以热情与敏锐的眼睛发掘具潜力的作品;随后由资深且活跃于海内外文坛的一线作家进行决审,选出最终佳作。”

“这次的评审阵容涵盖新晋与资深作家。我们留意到文学奖评审人选的重复性,因此尽量邀请较具新意的面孔。”郑诗傧如此说明。

奖项方面,各个组别设置一名首奖、一名评论奖、三名佳作,且分别设有1500令吉、800令吉、300令吉的奖金。两位主办方代表皆表示,希望奖项名次的增加让更多优秀创作者被看见。郑诗傧指出:“有些创作者虽然拿不到首奖,却可能是最后跑得更远、坚持更久的人。我们希望通过佳作奖,多给一些肯定和鼓励。”

仁华大专文学奖的一大亮点在于首奖奖座设计,主办方将文学奖理念与设计概念结合——奖座正中央,一朵木槿花盛放,花蕊处幻化出奋力向上的人影,寓意每位写作者都是朝梦想彼岸前行的旅人。奖座的结构则由“仁”字的书法变体重构为灵动的彩带,环绕木槿成“华”之形,象征文学创作的包容与延续、人文与才情的交织。

奖座通体以铅锡合金铸造,表面电镀真金,辅以砂金质感;底座则采用大理石雕刻,沉稳中见细腻,象征写作之路虽不易,却始终自带光芒。戴小华透露,这种材质至少可以让外观保持原状十年之久。

奖座设计师羽晨生于1997年,具备跨学科设计背景与丰富实操经验,先后深造于中国、新加坡美国等地的顶尖美术学府。羽晨擅于从自然元素中提炼形式结构,融入极简主义的现代设计,致力于创造兼具诗意与质感的设计佳作。

戴小华叙述与羽晨合作的缘由:“既然是全国大专文学奖,我希望融合新一代设计师新颖的设计理念,打造与活动性质吻合的奖座——正好,与年轻设计师合作,也表达对青年人才的支持与鼓励。”

文学的力量扎根社会——并非立竿见影,却细水长流

戴小华希望青年创作者能够扎根本土文学土壤,关注社会现实,好好地挖掘、表现属于脚下这片土地的特色。同时,她也期许青年创作者不局限于单一模式,写出个人风格:“我们需要勇于创新的破壁者,持续以不同的表现形式、以现代叙事重构传统。”

“传承的氛围至关重要。”戴小华强调。当根扎得足够深,青年创作者也终将成长为播种者——创作者有机会成为未来的文字工作者或讲师,通过一代接一代地举办活动、传授经验,持续培育新生代文学力量。

时代浮躁、喧嚣不息,文学的力量并不轰烈,却在无声中改变世界——在人文素养与同理心的滋养下,悄然提升个人与社会的精神质地。

长江后浪推前浪,总有一代接一代的创作者与阅读者,以文字的温润与持久坚定回应这喧哗的时代。或许,现在翻开书本阅读或提笔书写的你,就是下一波后浪。

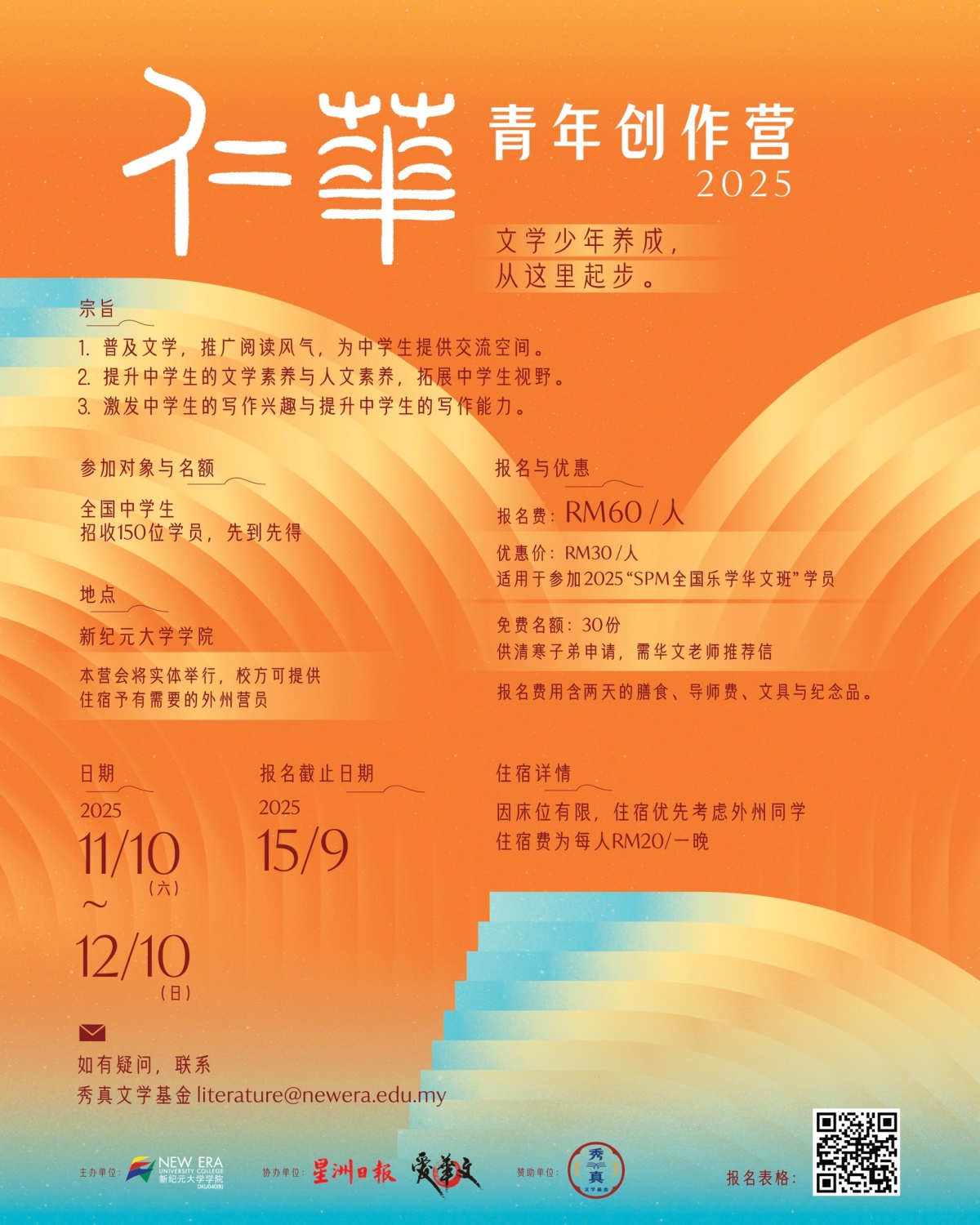

【仁华青年创作营】活动详情

日期:2025年10月11日(六)–10月12日(日)

地点:新纪元大学学院(可提供外州营员住宿)

参加对象与名额:全国中学生(招收150位,先到先得)

报名费:RM60,优惠价RM30(限2025全国乐学华文班学员)

清寒子弟名额:30份(附华文老师推荐信)

住宿费:RM20/晚(床位有限,优先外州)

报名截止:2025年9月15日