你好奇过孩子的网络世界吗?后疫情时代加速了人们对网络以及电子产品的依赖,网络早已超越了休闲和娱乐的功能,随着越来越多的功能和社交平台的崛起,人们更多时候都在网络上寻找想要的情感陪伴,这一现象尤其发生在青少年群体中,那是他们所渴望的情绪价值。因此,孩子们更加愿意在网络中建立情感联系。到最后,他们丢失的,是人与人之间真实相处的触感和温度。 无论是爱情、友情或是亲情,性教育都在倡导建立正确的价值观和关系,当网络成为孩子们主要主要依附的对象,我们又该如何应对关系上的转变与挑战? 在种种担忧之前,我们首先要了解行为背后的逻辑与原因,看看孩子们眼中的网络世界。

网络多变,而人的行为多样,从前的人们只当网络是辅助工具,而如今人们用网络学习、工作、交友、甚至谈恋爱。这些网络使用行为的差异,能体现在不同年龄层的使用者上。

先来看一组数据:根据马来西亚通讯及多媒体委员会(MCMC)的调查显示,青少年每天平均使用八至九小时的时间在网络上。换而言之,青少年们一天中的三分之一的时光,都浏览于不同的社交媒体。更直接一点说,青少年上网的时间,已经超过了他们在学校的上课时间,或是每日平均睡眠时间。

网络充满了无限的可能,若是青少年们不能识别其中隐藏的危害,那将反噬使用网络带来的益处。

8月23日,由马来西亚性学会(雪隆区)与大育文化联合主办的《第九届亚洲性教育研讨会》在吉隆坡尊孔独立中学举行,大会邀请了马来西亚工艺大学教育科学与技术学院高级讲师路士丹博士(Mohd Rustam)为参会者带来分享会,主题为“网络社交文化:马来西亚学生如何在多元文化背景中建立情感联系”,共同探讨社交媒体在马来西亚多元文化社会中塑造亲密关系的角色。

大马青少年的网络生活:他们在哪里?在做什么?

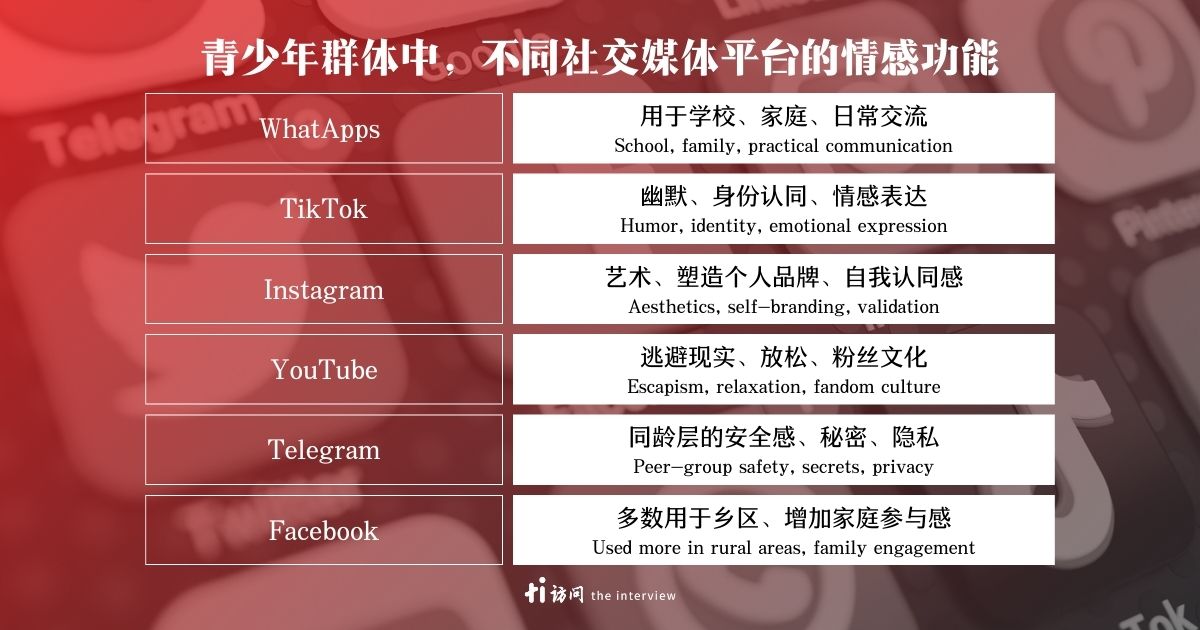

从路士丹释出的一组数据发现,马来西亚青少年使用频率最高的网络平台分别有WhatsApps、TikTok、Instagram、YouTube、Telegram以及脸书。有趣的是,这些平台对于青少年来说,其实也赋予了不一样的情绪价值功能。

路士丹提醒所有人,相比起面对面的交流,有越来越多人更愿意进行网络社交,因为这更让他们觉得舒服与具有情感联系。

“我们必须承认,比起真实的社交,网络社交已逐渐成为主流。”

他解释,无论青少年们在网络上停留多少时间,他们都不仅仅是为了娱乐和放松,更是在网路上找到情感依靠。

开心时分享;伤心时安慰;愤怒时谩骂,只要在社交媒体上轻轻一点,便有排山倒海的关心和回应,这大大满足了现代人所追求的“情绪价值”。此时我们发现,社交平台就像一个完整的系统,为我们的孩子、学生、甚至大人提供完整的情感支撑。

为什么青少年如此依赖社交平台?路士丹总结了以下几个原因:

一、情绪控制(Emotional Regulation)

现代人早已习惯将生活中发生的大小事发布在网络上,因为他们认为这样的方式更加能够得到自己想要的回应,以及找到同类人。路士丹解释道,通过一个个表情包,一句简单的留言,就会让我们觉得自己是被理解的,自己的情绪是“可以被接受的”。每一次情绪发泄后,得到的每一个回复,或是简单的表情,对他们来说,也许比现实中的拥抱更有意义。

二、情绪验证(Validation)

但同时,也因为我们习惯了期盼每次的发泄都必须要得到相应的回应,因此当每一次贴文都得不到“相应的回馈”时,青少年们会因此而感到焦虑。路士丹解释,43%的青少年会因为在社交平台上得不到足够多的关注与回应而感到焦虑。他继续用另外一组数据告诉我们,青少年们对这些“数字”的焦虑正在加剧:23%的大马女性用户会因为贴文在一个小时内得不到预期的点赞而删除相关贴文。

三、发掘自我身份认同(Identity Exploration)

路士丹解释,在现实生活中,青少年们会因为总总枷锁而难于展现真实的自己,而在虚拟的网络世界,他们可以尽情地表达自己。一位男生,在现实生活中不愿坦诚自己其实和许多女生一样喜欢韩国歌手,但在网络世界中,他可以尽情地听自己喜欢的韩国流行音乐,或是追自己喜欢的韩国戏剧。虚拟世界之下,青少年更能找到自己。有时候是韩国流行文化的粉丝,有时候是某个游戏上的高手,有时候也可以是紧跟潮流的时尚达人。荧幕这一道“屏障”,为许多青少年带来了安全感,此时的他们,是更真实的。

四、寻找文化归属感(Cultural Belonging)

在社交媒体上,我们能发现不同的文化聚焦在同一个平台上,而每隔一段时间,我们就能在平台上发现新的趋势,而有一波人会紧随这些趋势,成为一个又一个文化的聚集地。路士丹以短视频平台TikTok为例,平台上曾出现“沙巴人舞蹈挑战”(Sabahan Dance TikTok Challenge),那时候许多沙巴人都紧随其后发布自己的舞蹈视频,试图加入这个圈子。他还解释,这样的挑战让参与者找到同温层的彼此,形成圈子里独有的自我认同感,他们会因此而感到自豪和骄傲。

五、害怕错过(Fear of Missing Out)

路士丹解释,每十位青少年中,有六位青少年会在每日起床十分钟内查看社交媒体。这是当代常见的心理状态,在不停变化的网络世界里,每天都有不同的趋势和潮流在上演,青少年们不停地浏览网络,只是为了不落于人后。若是发现自己跟不上朋友之间讨论的课题,他们会因此而感到焦虑和不安。

网络社交世界的风险:光鲜滤镜之下的危险

当所有关系都仰赖于网络世界,青少年们往往很容易在偌大的虚拟世界中迷失,甚至不自觉掉入蓄谋已久的陷阱。当所有的喜怒哀乐,都倚靠在随手敲打的文字上,那究竟是我们在表达情绪,还是被情绪牵着鼻子走?

路士丹再次用数据告诉众人,青少年在网络中迷失自己所带来的后果。

一、社交攀比(Social Comparison)

社交账号像一张名片,每个人都更倾向于在平台上展示“更好的自己”,但无形中也因此制造了许多焦虑。路士丹说到,有63%的马来西亚女孩们认为,Instagram加剧了她们的容貌焦虑。一张张精修的照片背后,是更多的焦虑和不自信。

二、网络霸凌(Cyberbullying)

同时,路士丹坦言,每三位青少年中,就有一位曾经遭遇过网络霸凌,这是一组每个人都需要重视的数据。青少年们通过网络寻找情感依靠,他们可以从简单的文字感受到陌生的问候,也可以因为来自素不相识的不雅言论,而遭到伤害。

三、影响睡眠质量(Sleep Disruption)

”持续的消息通知,会形成持续的压力。“路士丹如是说。一则消息通知,不仅只是挑起焦虑,还有持续的压力,而这样的压力,会间接影响生活的质量。不停地翻看聊天通知,还要随时跟上朋友圈的最新动态,若是青少年无法控制自己使用社交媒体的频率和时间,降低睡眠质量的同时,还会影响日常生活。

四、侵犯个人隐私(Privacy Violations)

路士丹与众人分享到,23%的马来西亚青少年(13至19岁)曾与素未谋面的陌生人分享私密照片。这组数据足以提醒所有人,青少年对网络社交的危害,还存在着很大的教育漏洞。当一个又一个少男少女轻信于素未谋面的陌生人,他们将极度有可能落入网络犯罪的陷阱之中。

从塑造自我认同,到建立关系,性教育不仅仅是要我们如何爱别人,更多时候是学会爱自己。在不可缺少网络的今天,所有关系的建立已然变了样,其中的转变与挑战需要所有人共同面对。身为教育者,唯有不停地提醒以及教育青少年,如何在网络世界中生存,不迷失自己。