时代转折点上,日常议题往往最能映照现实困境。马来西亚正处于这样的时刻——少子化与老龄化叠加,经济与社会保障体系承压,城市发展亦面临更新难题。如何在变局中确保未来世代安稳立足、延续,是公共政策讨论绕不开的焦点。

9月27日,华研智库以“政策改革与社会韧性:跨领域对话”为题举办社会政策论坛,试图从不同角度勾勒出这幅图谱,以及我们可以建构的未来。

如若把关怀聚焦到当下时局,不难看见大时代正在消散,如今社会面对的议题与上个世代大不相同。或许没有庞大时代背景,却存在于生活的每一个缝隙之中。

人口结构快速转变的当下,马来西亚正同时面对两股浪潮——“少子化”和“老龄化”。随着新生人口减少、老年人寿命延长,国家社会保障体系、退休储蓄制度与城市发展模式,都迫切需要深度调整。如何确保国民老有所养、社会劳动力不过度萎缩、城市空间和人口结构相呼应,成为政策与社会共同关切的焦点。

9月27日,“政策改革与社会韧性:跨领域对话”论坛在吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂举行。此活动由华社研究中心旗下华研智库主办,发表华研智库针对马来西亚社会政策的研究成果。

第一场论坛由华研特约研究员李泰德、媒体工作者陈奕君,以及前丹那拉打州议员张玉刚分别主讲。李泰德从公积金与退休制度切入、陈奕君聚焦人口老化趋势与银发浪潮的对策、张玉刚则延伸至《城市翻新法案》的监督与问责。三者看似独立,却都紧扣一个核心——在结构性转变之下,我们该如何建构一个更具韧性的未来社会。

人口老化和少子化浪潮之下,公积金与退休制度如何改革?

在《公积金与退休制度改革》发表中,华研特约研究员李泰德首先提及我国社会面对其中两个的挑战:少子化与人口老化。

根据马来西亚统计局的人口统计,新生婴儿人数持续增长所带来的人口红利已是往事。随着少子化时代到来,加上大部分人口朝成年和老年方向迈进,我们不得不面对人口劳动力变少带来的冲击——而公积金缴纳机制的改良与退休年龄延长,正是如今普罗大众切身的议题。

马来西亚雇员公积金局是世界上历史最悠久的公积金机构之一,成立于1951年,保障我国劳动力的退休储蓄。

“由于公积金属于高回酬投资,其资产也相对透明,国民对公积金的信任度普遍上非常高。”李泰德进一步指出:“然而,根据公积金局资料显示,744万名18至55岁的活跃会员当中,仅有38.3%达到按年龄划分的基本储蓄水平。”

是什么因素造成如此现象?其一,政府曾在新冠疫情影响下实施公积金提款措施,此举冲击了会员的退休储蓄,尽管数据在疫情之后有逐步回升趋势;其二,随着人民意识到未来生活花费会逐渐提高,政府制定的公积金自愿缴纳门槛也逐年提升。以此为基础,细看公积金相关政策的实施与改革,仍有许多可检讨、改进之处。

一、提高提领存款的最低年龄规定

放眼目前的公积金提领规定,仍是采用早年所设下的条例。如今政府已将最低退休年龄提高至60岁,公积金提款规定却没有做出修正——存户仍能在届满55岁之后提领所有储蓄;55岁至60岁仍继续工作的存户,55岁后缴纳的存款将被转至黄金户头(Akaun Emas),60周岁后方可提出。由此可见,政府提高最低退休年龄限制之际,也应一同提高提领存款的最低年龄规定。

二、避免因民粹压力在政策上妥协

公积金局近期推出第三户口制度,存户所缴纳公积金的百分之十将纳入相关户头,而该户头允许会员自由提领。继新冠疫情之后再一次允许提款应急,相信是政府面对民众压力作出的妥协方案。对此,李泰德建议:“未来针对公积金制度的改良时,政府必须采取长远考量的计划,避免受到民粹压力而却步。”

三、渐进调整每月薪资提拨额

公积金局提高存款最低年龄规定之余,还需考虑未来生活水准提高、医疗费用上涨。为了确保会员有足够的公积金储蓄来维持退休生活开销,可考虑学习新加坡,渐进式调整每月薪资的公积金提拨率,也可在制度中加入健保考量。

人口老化、少子化处境之下,也可延伸讨论退休年龄的延长。财政部第二部长拿督斯里阿米尔韩沙曾表示,我国预计将于2048年迈入老龄化社会,届时65岁及以上的人口比例将达到全国总人口14%。马来西亚国民的预期寿命已从2004年的73.3岁增至2024年的75.2岁,有关数字在东南亚区域中仅次于新加坡;随着医疗的进步,相信有关数字将会继续上扬。

长远来看,我国劳动力将在未来无可避免地萎缩——若要保持就业人口充沛,同时减少过度依赖外籍移工的需求,政府可在提高退休年龄之余计划各类措施与奖励,鼓励超过退休年龄的国民持续提供人力贡献。

深入探讨银发浪潮:马来西亚人口老化的趋势与对策

媒体工作者陈奕君以《人口老化与银发浪潮对策》为题,深入讨论马来西亚人口老化的趋势与对策。

先来看“老年人口”与“人口老化”的衡量标准——依据国际通用标准,65岁以上即被归为老年人口。而联合国的人口老化标准具有三个门槛,一个国家65岁以上人口占总人口7%,即意味着该国家属于高龄化社会;占总人口14%,迈入老龄化社会;占总人口大于20%,则迈入超老龄化社会。

“亚洲社会的人口老化速度非常快速,比欧洲社会加速三至四倍。”陈奕君表示:“根据我国统计局7月份发布的最新数据,我们已迈入高龄化社会门槛。目前马来西亚65岁以上的人口是7.7%,100人里面,大概有八个65岁以上的老人家。”

以此类推,马来西亚将在2048年步入老龄化社会,2057年跨入超老龄化社会。新生人口数量同时下降,意味着劳动力萎缩;有限的劳动力需要瞻养庞大老年人口,国家经济压力无疑上升,也将引发其余一连串影响——社会保障体系负担加重、消费结构变化、家庭照护技能弱化、创新力与经济活力下降、城乡人口结构不平衡等。

转移到微观视角出发,老年人的长期照护者或老年人本身,现实中总归有一份日常经济账单。聘雇外佣、私人安老院、医疗费用……我们的公积金是否足以覆盖退休后的生活?更别说我国在医疗设施和人力资源配置上,仍存在一定的缺口。

推动我国老龄社会认知转型,从而影响政策走向,显然刻不容缓。至此,陈奕君提出了两个概念——“银发经济”和“长寿经济”。前者把老人视为社会里安静退场的人物,然而把65岁以上的人一律视为“没有生产能力的老年人”,今时今日已不合时宜。以长寿经济来看,老人年仍能达成不同阶段的自我实现。

老年生活可以不再是“等着被照顾”,而是继续参与社区、发展兴趣、享受生活的延续——只要社会为长者的生活减少摩擦力,照顾他们老年生活的尊严。

以新加坡、台湾、日本为例,三地政府大力推动老年人延迟退休与再就业计划,并且深度管理老年人健康状况,社区资源分配与环境改造也对养老生活友善。整体来看,各国应对老龄化社会的方式有四大方向:

一、提升出生率:鼓励婚育的同时,减轻养育负担。

二、引进外部人口:吸引外来劳动力和移民。

三、延长工作年限:鼓励高龄人力继续参与经济。

四、调整社会结构:打造适合老龄社会的新型城市、医疗、教育体系。

我国正处于应对老龄化问题的关键期,近年来,政府固然有做得不错的部分,例如提呈针对老龄化社会的法案与议程;乐龄援助金与税务减免;乐龄友善设施;鼓励企业聘请高龄者。可是放眼长远却缺乏结构性改革,也未设立统一指挥的老龄化政策专责部门。

城市老了,怎么办?——《城市翻新法案》中的问责与监督

前丹那拉打州议员张玉刚主讲《城市翻新法案中的监督与问责》时,首先提出新加坡的其中一种城市翻新法案——“组屋屋契回购计划”。孩子成家立业搬离原有的房子之后,老年人可考虑“大屋换小屋”,把原本单位换成更小单位,申请最高3万新币的乐龄安居花红。

“以先前的演讲为例,人老了,国家应对老龄化社会时需要未雨绸缪。而城市老了,我们又该怎么办呢?“张玉刚生动地比喻:”我们需要去做翻新、维修。“

马来西亚是相对年轻的国家,国内城市现代化历史不及一百年,仍未有明确的、结构性的城市翻新政策。

吉隆坡城内的老建筑若不根据今日居住环境翻新,便无法容纳更多人口——于是我们开启一种城市蔓延倾向,所谓“卫星市”从吉隆坡周边越建越远,并非长久之计。

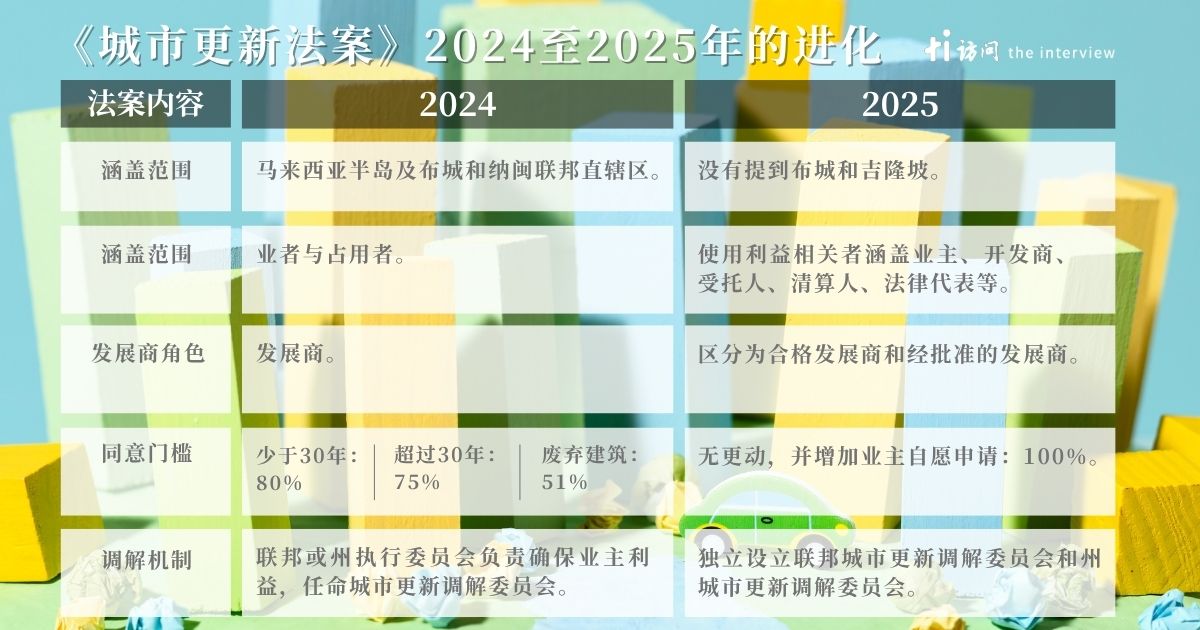

今年8月21日,我国政府提出《城市翻新法案》草案。从2024至2025年,草案做出了各方面调整:

然而,《城市翻新法案》草案仍是缺乏监督和问责机制,在实际执行中可能面临诸多挑战。在谈论该法案的缺失前,我们先看看反对声浪从何而来。

一、同意门槛过低:少数业主可能被强制征收,财产权保障不足。

二、补偿过于货币化:忽略生活成本、公共服务、交通便利等空间因素。

三、弱势群体缺乏保障:租户、长期占用者无明确参与权或安置权。

四、开发商主导风险:名册制度虽有,但监督不足,利益冲突可能严重。

五、部长权力过大:可直接宣告翻新区域,缺乏地方政府与居民的制衡。

六、公众参与不足:无强制咨询与信息公开机制。

在张玉刚看来,《城市翻新法案》的缺失之处不仅是法律层面,回顾时间皱褶中发生的林林总总,我们一直缺失健全的社会保护框架。

回溯90年代,政府粗暴蛮横地铲除非法木屋区,造成历史伤痕;法案本身过于单一导向,关注物理重建,忽视城市更新进程中必须要有的社会和人文维度;公众与政府、开发商之间存在信任鸿沟,为可能存在的利益勾结而担忧。

城市翻新不仅仅是一个物理空间的再生,更是一个复杂的社会、经济和文化进程。《城市翻新法案》仍有以下改进空间:

一、公平机制

设立独立、透明的估价和补偿框架,确保业主获得市场价或更高价值的补偿。

二、透明问责

设立由独立第三方组成的仲裁委员会,其裁决具有法律效力,而不仅仅是调解。

三、多元参与

鼓励除了出售以外的方案,例如业主可以选择参与重建后的管理、获得新单位的股份等,让业主成为合作伙伴而非被动的牺牲者。

四、以人为本

城市更新项目启动前,必须进行全面的社会和经济影响评估,并将结果公布,确保项目的社会可持续性。

上述跨领域的对话,既点出了人口结构转变的严峻现实,也揭示了制度与政策必须回应的复杂课题。从退休制度的可持续性,到老龄社会的转型契机,再到城市更新的公平与问责,三场演讲看似分属不同领域,实则交织成一张共同的网:如何让国家与社会在巨变中依旧稳固前行。面对少子化与老龄化的双重挑战,唯有跨越部门藩篱、打破旧有思维,才能为马来西亚开拓出一条更具韧性、更有人本关怀的未来道路。