历史化作旋律,儒风化作光影,一段跨越千年的文化脉动在舞台上重新点亮。原创音乐剧《南孔》,以“孔洙让爵”、“大宗南渡”两段儒家传承史为蓝本,将厚重的历史融入当代艺术表达。10月28日晚,《南孔》音乐会版即将在吉隆坡国油管弦乐厅登场,这不仅是一部家国与信念的史诗,更是一场在艺术中重新认识儒学精神的文化盛宴。

南宋初年,孔子第48代后人、衍圣公孔端友率族人随宋高宗赵构南渡,后定居衢州传承儒学文脉,这一历史事件被称作“大宗南渡”。南宋灭亡后,元世祖忽必烈诏令孔子第53代后人、南宋最后一任衍圣公孔洙进京受封。孔洙面对使命抉择,选择将爵位让给族弟,史称“孔洙让爵”。

《南孔》原创音乐剧由浙江衢州市、浙江演艺集团联合打造,即将于10月28日晚间8时,在吉隆坡国油管弦乐厅隆重上演音乐会版演出。这是该剧首次海外亮相后的国际巡演第二站。

自2023年8月首演以来,《南孔》已巡演近130场,足迹遍及中国14个省份。此次走出国门来到南洋,浙江演艺集团董事长、总经理、《南孔》音乐剧出品人周阿勇表示:“说到儒家文化,马来西亚华人并不陌生。我们希望这部作品能在华人社会引起共鸣,让更多观众感受中华传统文化的魅力。”

“大宗南渡”与“孔洙让爵”,双主线叙事托起历史厚度

《南孔》的整体叙事结构以“孔洙让爵”为主线,内含“大宗南渡”这一辅线,在两个时空维度上形塑新的戏剧逻辑。融合两段历史进行叙事,有何考量?

浙江歌舞剧院创作中心副主任、《南孔》音乐剧导演孙琪表示,2025年海外巡演版本更为着重描写“大宗南渡”,孔端友一角因而拥有更多诠释空间,也更加立体。另一厢,“孔洙让爵”则专注孔洙与元帝忽必烈的戏剧张力,叙事逻辑以及情绪层层递进——忽必烈步步逼近、孔洙如履薄冰,以退为进,让爵于北,实现戏剧性的反客为主。

周阿勇坦言:“现代人或许知道‘孔洙让爵’的典故,却不知道它背后体现文人书生的风骨和气节。”

孔洙“让爵南归”这一举动,代表他不为皇权服务,而为衢州民间老百姓服务。相比“高处不胜寒”的朝廷之位,孔洙选择扎根民间,在田间地头传播文化与教育的种子。在他的推动下,当地女子亦得以办学读书,也影响了王阳明、朱熹等儒学大家诞生。

“两条叙事线、两个故事配合,整个时代的叙事逻辑更为清晰,观众也更容易厘清历史脉络。”孙琪如此解释。

“新国风”气韵:以当代元素演绎千年儒风

如何向年轻世代推广儒学精神?

孙琪强调:“传统文化题材真实且厚重,如何在尊重历史和艺术的基础上创新表达,并与当代观众产生情感共鸣?这是主创团队一直在思索的。”

于是,《南孔》音乐剧从当代审美的角度出发,融汇东方传统音乐、戏剧元素,开创“新国风”气韵。

音乐制作由影集《知否知否》、舞剧《只为青绿》的作曲吕亮担纲,融合东方古典与西方交响元素;舞台布景跨越宋元两朝文化美学,水亭门、思鲁学堂、江南纸坊等场景充满人间烟火气;编导亦融入孔柳与真金的情感线,映照双方在使命与职责间的凄美殊途。

《南孔》无论是音乐表达、场景设置与戏剧情感上的张力,皆充满创新的当代表达。这不仅是一部再现历史的音乐剧,更是一场跨越时空和文化的对话。

常演常新,呈现东方美学“留白”精髓

一部优质作品,往往诞生于无数遍的打磨、精进。

《南孔》编剧创作初期便写下10万字剧本,只为在不断推翻与重塑中,让故事朝着最理想的方向前进。此外,剧组更是召开近二十次专家研讨会,确保剧本、题材、唱词、对白的呈现与史实严丝合缝。

周阿勇指出:“至今演出将近130个场次,我们仍会不断开会研讨剧本,概括剧组团队、观众的建议,一次一次做出新的修改。”

孙琪从舞台美术出发,补充说明《南孔》在视觉与感官上的精心铺排。“《南孔》无论在视觉体系、灯光语言上,都追求一种纯粹与克制。将东方传统与现代戏剧融合,追求一种更大的格局感、更高远的精神空间。”

团队希望把更多的戏剧表达留给表演本体,因而不使用过多堆砌而成的实景装置,反之构建中性舞台结构,在实现多层次视觉效果的同时保留简约气质——这正是东方美学的“留白”精髓。

乱世中的温柔信念:孔夫人与儒家精神之坚守

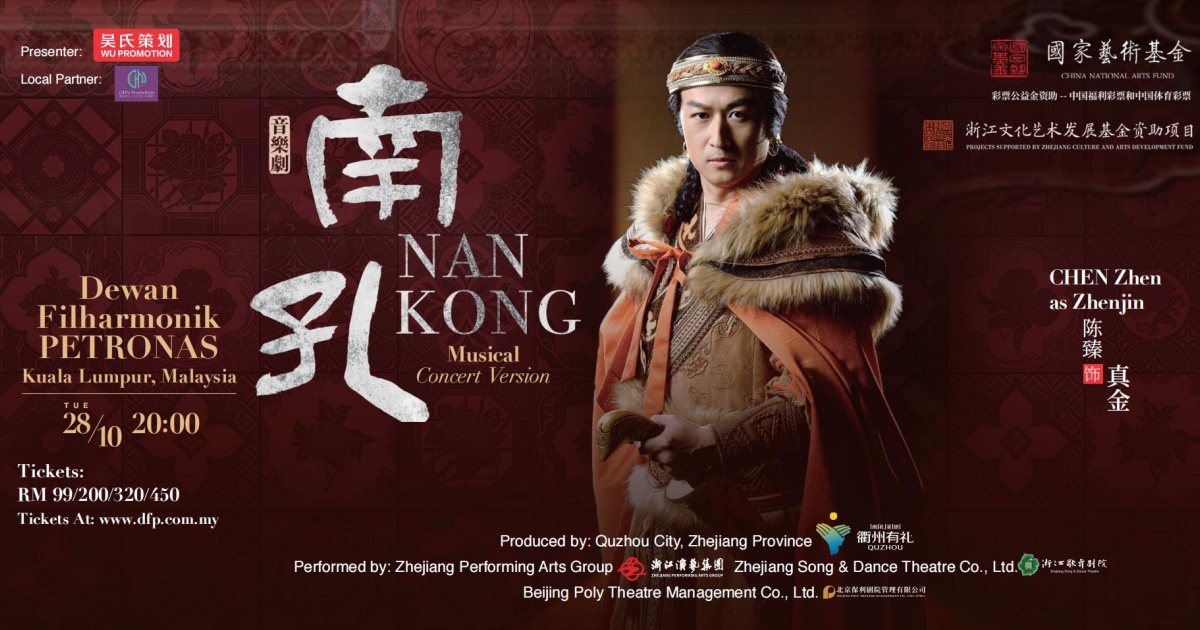

一部戏剧的情节张力源自角色塑造。黄爽饰演孔夫人,陈臻饰演真金,这两个角色在不同角度上深化了孔洙的性格层次,也独立映照出儒学思想。

“孔夫人对孔洙而言是温柔的支点,这一形象也隐喻儒家精神在乱世中坚守的姿态。”黄爽道出自身对孔夫人角色的深刻理解:“在‘让爵’跟前,孔洙面临理想与现实冲突,孔夫人的存在本身就是一种精神锚点。她让孔洙明白无论做出什么选择,家永远是他践行儒道的起点和归宿。所以,孔夫人和孔洙是信念的同行者。”

而孔夫人这个角色的文化张力,即是将宏大的儒家理念转化为可触可感的生活细节。

在宋元交替的历史背景下,孔夫人的坚韧并非通过轰轰烈烈的行动展示,而是浸润在日常生活的守护中。她代表儒家女性“舍小家为大家”的胸怀,也展现儒家精神最温暖、最普世的一面,而非遥不可及的礼仪和教条。

几度出现在剧中的暖手工具“锡奴”,实则也是儒家文脉的隐秘注脚意象。孔夫人在江南烟雨中煨制这份暖意,托付给即将北上的丈夫,不仅代表夫妻情意,更是一种文化象征。

黄爽点出“锡奴”背后的意涵:“儒学并非高悬于庙堂,它是温暖身心且实在的。”

诠释这一角色时,是否遇到挑战?黄爽透露:“舞台时间有限,角色设定也相对内敛,挑战在于展现人物的丰富层次。孔夫人出场的次数并不多,却贯穿戏剧头尾,我希望在短暂的时间中,让观众感受内敛当中的激动情绪。因此,每一个眼神、每一次声音停顿的节奏感,都经过精心设计。”

权与礼的博弈:真金和孔洙的师友之道

《南孔》的核心情节之一,便是元朝皇太子真金南下求贤,与孔洙结为师友。孙琪认为,真金与孔洙的关系核心在于博弈,双方你进我退、此消彼长,局势瞬息万变。

“太子”和“书生”并存于真金一人身上,矛盾身份营造反差,既有北方蒙族的豪迈,微服访贤时又有南方的书生形象。

饰演真金的演员陈臻指出:“忽必烈从小灌输汉家儒法给真金,因此真金崇尚衍圣公孔洙,也敬畏儒学思想。”

真金虽拥有权威,却始终在抉择中坚守界限;而他对孔洙的敬重,也恰恰是儒家文化中“礼”的体现。真金对孔洙的女儿孔柳亦是如此,虽然互生情愫,也并不以身份降服所爱之人,而是明白彼此注定走向不同的道路。

陈臻来自南方,诠释蒙族太子形象时做了许多功课,不仅搜寻史诗记载,也从内蒙古友人口中深入了解这个真实历史人物。

“蒙族刚烈、好战,从小见惯打斗场面。我会刻意模仿他们的生活习性、语言、动作,从而释放身体形象上的表现力。”

让他印象最深刻的唱段是“一子”,真金与孔洙对峙着各抒己见,互相较劲。剧组善用多媒体视觉与多组灯光矩阵效果,将整个舞台化作棋局,将孔洙与真金的思想博弈内藏于心、外化与形。

推动衢州文旅IP,南孔文化走向世界

《南孔》在艺文演出导向之上融合文旅推广,巡演期间,衢州市开展“南孔文化”城市推介活动,舞台艺术与地方人文相互辉映。

“许多观众因为喜欢《南孔》而走进衢州,参观孔庙、品尝美食。《南孔》IP(知识产权)结合在地文化,得以带动文旅消费与城市观光。”周阿勇透露。

通过这部舞台剧,他希望马来西亚观众也走近中国的人文光景,让《南孔》成为两国文化交流的纽带。

《南孔》目前已推出一系列文创商品,更即将和浙江人民美术出版社合作出版书籍。书中收录剧照、人物介绍与经典台词,旨在以更丰富的形式传播南孔精神与儒学文化。

从衢州到南洋,《南孔》以艺术为载体,千年儒学精神跨越山海——历史在舞台上重生,东方美学在当代世界继续流动。