近年来,“永续”相继成为各国热门讨论的课题,是因为人们开始感受到地球开始对人类的反噬,从前人们总是无尽索取,却对一个个消失的资源视而不见,当极端天气开始显现,才真正敲响人类对生态保护的警钟。 我们无法阻止城市发展的脚步,也必须保障在地经济发展,而生态保护,只能在复杂的现实环境中寻找平衡的支点。 我们该怎么做?

两年一度的邦咯海岛节,把游子召集回来团聚,也把异客吸引来旅游。在这里,人们感到宁静和简单带来的幸福,因为那来自不被破坏的生态环境。

越来越多人奔涌而来,大家都想要享受大自然,于是“生态旅游”开始蓬勃发展,在地文化被发掘,当地经济被带动,这本该是对社区再好不过的事情。但同时,生态环境在不断地被破坏,极端天气开始显现,那些我们曾以为“痴人说梦”的场景一个一个在实现。

于是人们开始谈论永续课题,甚至推动“永续观光”的概念,希望缓解因为城市发展以及其他人为活动带来的伤害。但若是因为生态保护而阻断一切行动,同时也会阻断当地的经济来源,于是人们开始陷入两难。

10月5日,由第七届邦咯海岛节举办的“岛屿未来式:从文化出发,看见绿色岛屿”论坛邀请了来自不同领域的专家,分别是来自台湾澎湖县农屿海青年创生协会的王贞儒、香港文化与可持续发展中心执行总监茹国烈、台湾城乡特色发展协会理事长许主冠以及马来西亚双威学院高级讲师何秀娘。四位讲者从不同维度为大众分析当前局势,力求达到经济发展与生态保护之间的平衡。

王贞儒:岛屿观光产业的永续行动

台湾澎湖县农屿海青年创生协会主席王贞儒解释,“永续观光”指的是人们在旅行的时候设法将当地生态的伤害降到最低,同时还可以提升因为旅游带来的经济效应。

“永续”听起来简单又复杂,但王贞儒相信,这是每个人都可以实践的行动:自带餐盒、少用一个塑料杯、多带一个环保袋等等,每个人都可以将“永续”融入日常生活中。

“永续观光”需要个人力量的实践,但王贞儒强调,更重要的是整体的监控和管理。

2015年,联合国通过《2030年可持续发展议程》推动了17项可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs),呼吁所有国家在促进经济繁荣的同时保护地球。目标包括了促进经济增长,解决教育、卫生、社会保护和就业机会的社会需求,遏制气候变化和保护环境。

其中对应生态环境的目标包括了:目标六(清洁饮水和卫生设施)、目标十三(气候行动)、目标十四(水下生物)、目标十五(陆地生物)等等。针对以上目标,各个地区都可以相应地方文化制定合适的方法。

王贞儒认为,若是十七项可持续目标落实到永续观光中,和企业的社会责任密不可分,成就与否,依然在各个单位的管理与监督。

她进一步说明,当游客进入文化与历史敏感区域的时候,业者和各个单位可以遵循国际或国家的指导方针,将负面影响最小化、也将当地利益与游客满意度最大化。而经营者方面王贞儒则建议,可将当地文化元素融入至设计中、尊重社区智慧财产,并确保活动不妨碍当地居民造访场域。

如何用行动去延续文化的生命以及环境的保护,达到两者目的的同时保障经济的推动,是未来推动永续重要的思考方向。

茹国烈:文化在永续发展运动中的角色

旅游的魅力在于体验不同的文化,而想要达到永续,传承文化也与此息息相关。但在此之前,我们得先了解,文化究竟是什么?

茹国烈是香港文化与可持续发展中心执行总监,他从四个角度为大众分析了文化的意义和传播的重要性:

一、文化是信念和价值观

茹国烈解释,文化就是那个地方传承的一种信念和价值观,溶于每个人的生活之中,日常中的每一个行动,都在传达我们想要传递的精神。

”现在这个年代是一个表达的年代。“

每个人每天都在接收海量的资讯,铺天盖地的图文、影像、音乐都会呈现在网络上。因此,一个地方也需要表达自己的文化是什么,哪怕是坐落在小镇角落的一个小展区,也是一种表达的方式。观光不只是消费,也是了解文化的一种途径,而“表达”自己的文化,是建立社区社区与外界的桥梁。

都是要讲出来的,无论用什么方式。

二、文化是日常生活风格

茹国烈从繁忙的香港来到截然不同的邦咯岛,这里没有随处可见的高楼大厦,炎炎夏日中也没有随时可以避暑的冷气,就是这样淳朴的小岛,也能让茹国烈念念不忘,因为这就是属于邦咯岛的风格与生活。无所谓好与坏,每一个地方都有独属自己风格的地方文化,而这些文化也会呼应现代人追求的不同体验。

三、文化是艺术和创造

虽然我们处在一个表达的年代,但人们也需要知道如何表达。一个地方的文化可以创作不同的艺术形式来体现,音乐、影像、图文、不同的呈现方式都是连接地方与人文的方式,并以此建立居民之间的自豪感——这是属于我们的东西。

四、记忆和传承

每一个地方都有属于自己的历史,那是过去的人记录过去的事,但茹国烈强调,每个人都是历史的一部分,那不单是过去的事,也是我们现在做的事。那是将来的人回头看的历史。我们依循过去留下来的历史去创造不断变化的现在,但总会有人依循现在的我们去创造他们想要的未来。

每个人都要为历史负责任,茹国烈如是说。

一个地方要阐述自己的信念和价值观,它们会溶于每个人的日常生活风格,将自己的特色创造不同形式的艺术,将这段记忆传承给下一代做一个“好祖先”。这就是文化。

许主冠:打造城乡融合的可持续发展模式

许主冠是台湾城乡特色发展协会理事长,他从经济层面来和大众探讨岛屿永续发展的突破口。

许主冠解释,工业革命在整个人类世纪当中是一个非常巨大的改变,不仅仅改变了经济生产的方式,更是创造了一种社会现象,我们如今生活的模式以及样态,都难免受之影响。机会不断被创造,人口急速增长,人们创造了前所未有的财富。在这样的过程当中,延伸出来了不同的经济生产方式——商品市场,以及生产要素市场。

许主冠解释,商品市场指的是人们生产出各式各样能满足生活中所需的产品,而当产品被大量生产,为了创造更多的收入,于是人们转用“供给”创造“需求”。消费者并不是纯然在购买商品,于是我们提供了劳动力、土地、资本来满足越来越大的需求,这就是生产要素市场。

当生产逐渐增加,商家要求利润极大化,于是成本不断被压缩,也会造成某些本该顾及的利益被剥削。员工利益、环境保护成本被压缩,于是生态被破坏。我们的社会一片黑暗,经济却兴兴向荣。

这是最好的时代,也是最坏的时代。

城市和乡镇之间的发展天秤本该是平衡的,但由于生产方式的变化,城市不断被扩大,乡村不断被掏空,两者逐渐严重失衡,本该平衡发展的资源在不断的流失。

突破口在哪里?

从前人们谈论发展的核心都集中在人力、土地和资本,在二十一世纪的今天,许主冠认为,我们应该对“资本”有更多的想象——社会资本、创意资本、智慧资本,都是能提供生产力,转动城市发展的齿轮。在资源有限,想法无限的年轻一代身上,这样的创业方式可以成为新的立足之本。

在邦咯岛,我们到底需要什么?——许主冠向所有人提出这个问题。

我们在邦咯岛最直接能感受到一种幸福感,这个幸福感是源自于我们天然地接收大自然给予的一切而不需要思考太多,许主冠形容,“在城市,我们连过一条马路都需要思考,但在这里不用。”

创造在地好生活——何尝不是一种出路?

以生活美学为创生核心,关注邦咯岛问题所在,我们思考着如何用符合在地的方式,带动地方的生活产业。从“供给思维”转换到“需求思维”,小到品牌化在地商品,大到为小岛老龄化课题制造不一样的服务,真正关注邦咯岛需求所在,才能带动在地经济。

何秀娘:发展对邦咯岛渔民的影响

但所谓“在地好生活”不能纸上谈兵,若是以上的目标都要落在这座小岛上,在一切美好的想象展开之前——我们首先要认清现实。

何秀娘是双威学院高级讲师,博士论文研究邦咯岛渔民的永续发展,她坦言渔民的收入基本不稳定,且偏低。多年来,邦咯岛也一直在发展,何秀娘观察到,邦咯岛的发展计划固然是好事,但这些进展却未能直接改善渔民的经济状况。

渔民首先面对的是收入不稳定且偏低的问题,尽管多年来政府积极发展周围设施以及旅游业,而旅游业依然带来的是季节性的收入,于是这些改变无法直接改善渔民的经济状况。

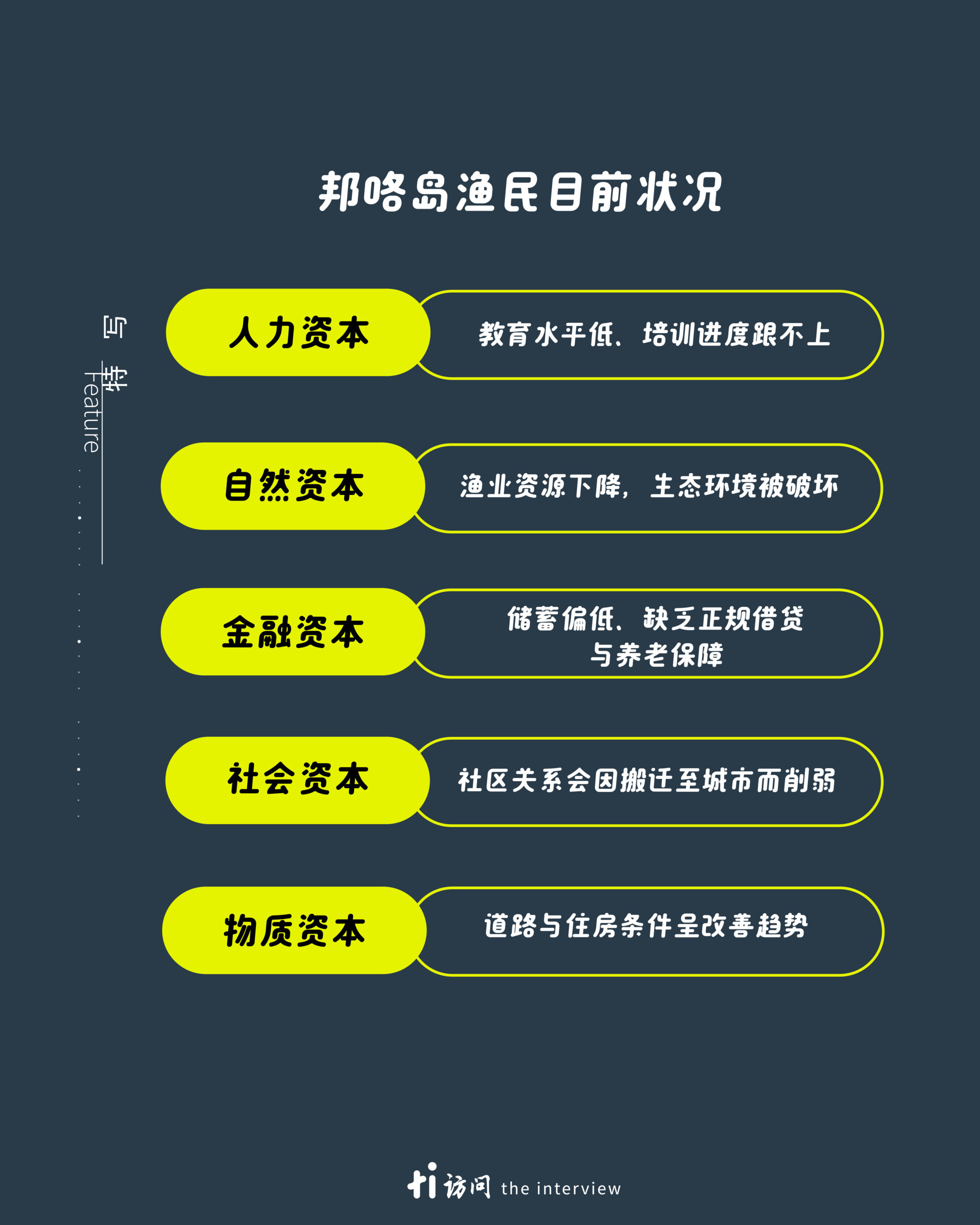

再来,何秀娘针对渔民目前的资本作出了分析,包括人力、自然、金融、社会以及物资资本。

人力资本包括了当地人员培训,但由于有限的资金,渔民们得到了培训,却没有办法付上更高的成本来接纳新的技术。因为收入的不稳定,渔民的储蓄基本偏低,若是要得到更高的金融资本,则需要经过繁琐的程序来申请,因此鲜少有渔民为此付出大量的精力和时间。邦咯岛的生态体现了当地的自然资本,却需要一定的努力来平衡经济与自然环境,因此经济和生态之间的平衡仍然是一大挑战。同时,邦咯岛渔民之间关系密切,虽然政府大力推动可负担房屋,但和乡村截然不同的生活环境,让他们失去了培养邻里关系的桥梁。 尽管岛屿发展会带来不适,但何秀娘依然肯定了政府推动了当地的基本建设,保障基本生活便利,提升了岛民们的物质资本。

何秀娘坦言,政府多年来一直想要发展邦咯岛经济,其方向包括扩大免税贸易、推广在地旅游、发展经济和智能中心等等。这些举措预计将增加更多的经济机会,但若是将岛屿主要经济过度依赖旅游业而忽视当地生计(尤其是渔业)也会带来风险。

改变虽然无法一蹴而就,但如同茹国烈所说,我们正处于一个表达的时代,我们想要怎样的生活,只有说出来,才是改变的第一步。这是一个最坏的时代,也是最好的时代,极端气候是环境带给人类的警钟,若是我们能从中思考突破和寻求平衡的方式,这就是一个好的时代。