做工的人,尤其深居底层,很常行走于社会边缘。但有没有想过,他们正是那群推动国家经济的人? 两百多年前,一场要求16小时不合理工作时长缩减成8小时的大罢工抗议,成为全球劳工斗争的象征——劳动节由此诞生。但许多富有意义的节日,来到现代,却已被简化成假日与欢庆。 城市,即是一幅劳动图景。劳动节前夕,《访问》走访一些在城市工作的人,听听他们劳动背后的故事。在大马,工人又因何而走上街头?

吉隆坡“五一”剪影:工人上街提出诉求

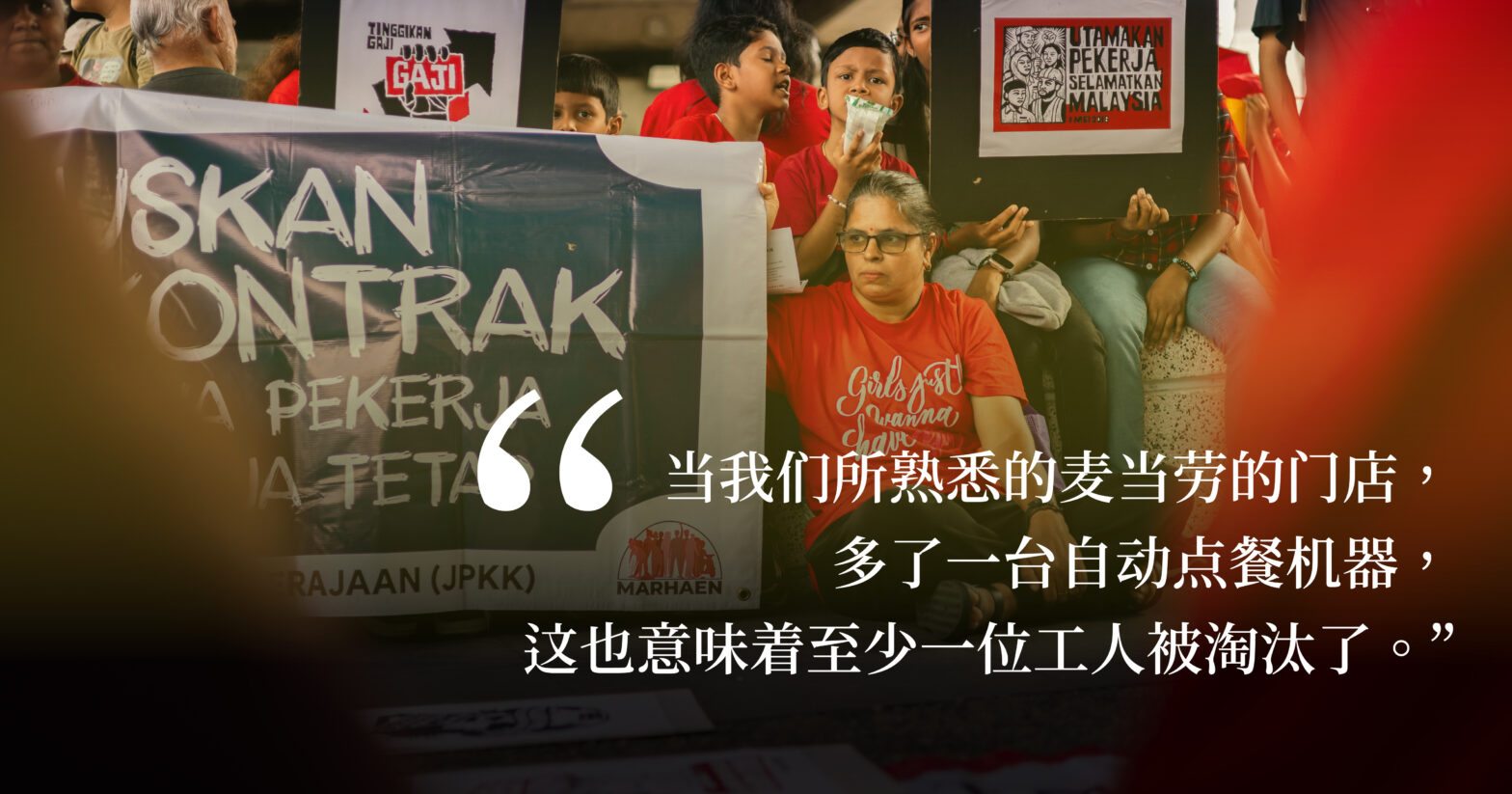

五月一日早晨的中央艺术坊(Central Market),五一委员会(Jawatankuasa 1 Mei)联合多个社运组织,举行一年一度的劳工游行。从1980年代开始,今年来到第31届。

“劳动节”在马来西亚的出现 ,则由工厂及普通工友联合会所推动。1973年,超过两万名工人走上街头,在吉隆坡、怡保和槟城示威。“他们的诉求是要合理的薪资、废除对工人不利的法律、争取言论自由、工会权利和控制物价。”五一委员会的联合统筹艾曼·法利哈(Aiman Farihah)表示。

直到1975年,马来西亚政府将5月1日定为全国公共假期。“劳动节存在的意义,是为了纪念那些为了我们今天的权益,而奋斗的工人。” 艾曼说。

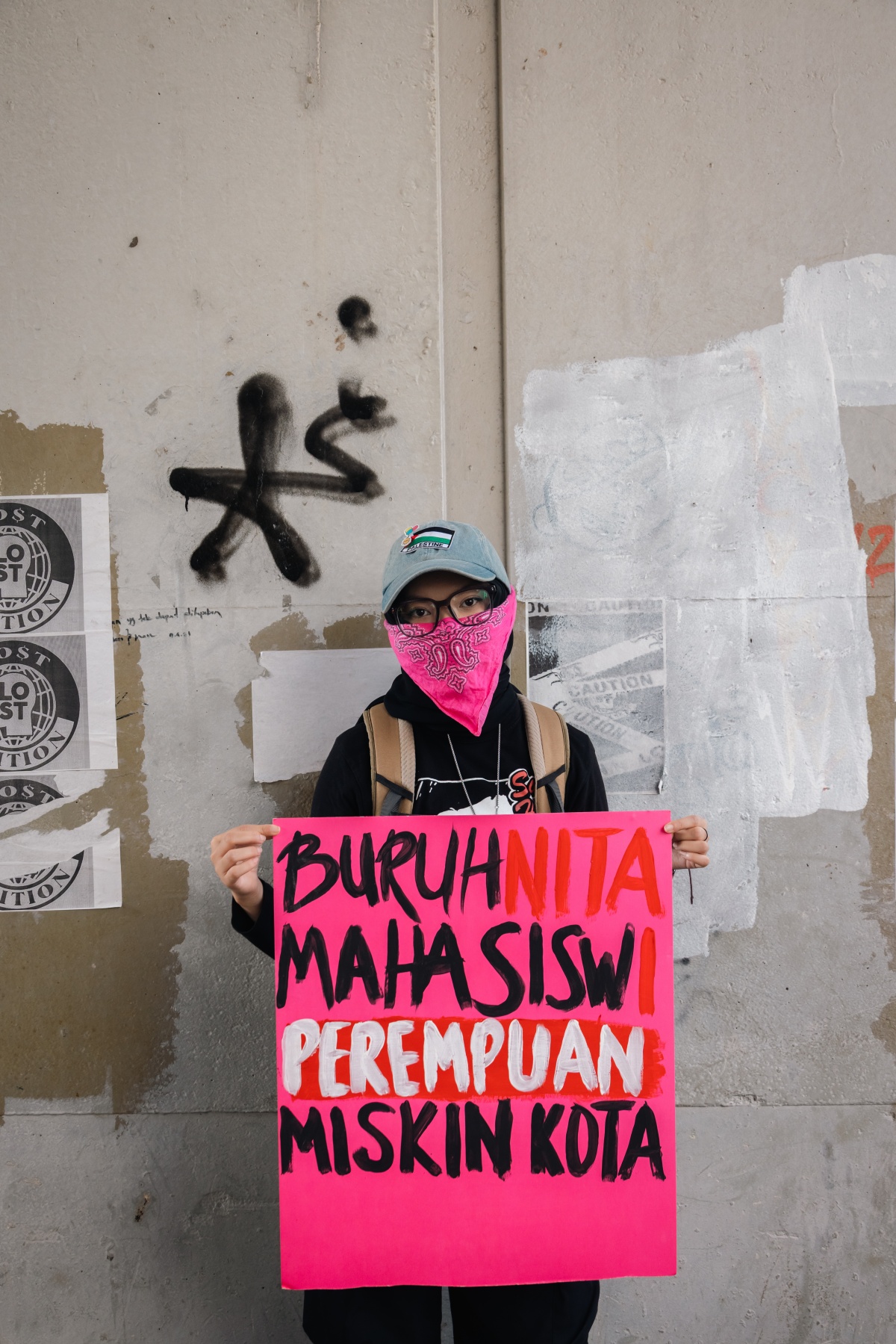

讲起工人,马来文当中的Pekerja,我们也许第一时间想起的是劳工(buruh)。但在艾曼的经验里,“工人”一词,不仅仅是穿着制服、有固定工作的人;也包括所有为国家经济做出贡献者。

“不管你是护工、送餐司机、还是家庭主妇,你依然是在劳动。只要你用自己的劳力和时间去维持社会运作,那你就是劳动者。”

家政工人也应该获得尊重

而这些做工的人,就像一座巨大城市机器中,零零散散的螺丝钉。

67岁的曼尼每周会来工作的地方打扫一次。在店铺的二楼,从入口楼梯到廊道厕所,洗洗刷刷,一两个小时就过去。从十几年前开始,她就骑着一辆自行车,穿梭于八打灵小区花园。载着一车的洗刷用具,打扫都是体力活。

劳动节前夕,她依然在清洗。曼尼上下楼梯的时候很慢,拉起裤管,她两边膝盖穿着护膝。“如果没有穿上,什么工都做不了。”双腿无法弯折,都是工作惹来的老人病。孩子让她在家休息——“我说我不要,我是那种一定要做工的人。腿痛,就在家坐多几天,痛好了又可以回来。”

访问中途,曼尼总是闪缩,说朋友不知道她做这份工。但这份工作由衷让她喜欢,洗一个单位两三个小时,也许能拿到一两百令吉的收入。“两个孩子读学院了,都是我养大的。你知道吗?是我带大的。”她笑,说起来有种淡淡的自豪。

在游行集会上,有一群人的大字报上就写着:尊重家政工人(Respect Domestic Worker)。

大马最低薪金真的合理?

在八打灵SS2商圈,总有一些补鞋匠散落坐在店门口,36岁的阿迪是其中一位。带着他的补鞋工具来到城市,他的妻子与三个孩子还留在家乡。九点开档,六点收摊,阿迪一个月也许能赚到1000令吉的收入。修一双鞋子十几令吉;刀片切割,针线缝补,一两个小时就过去。

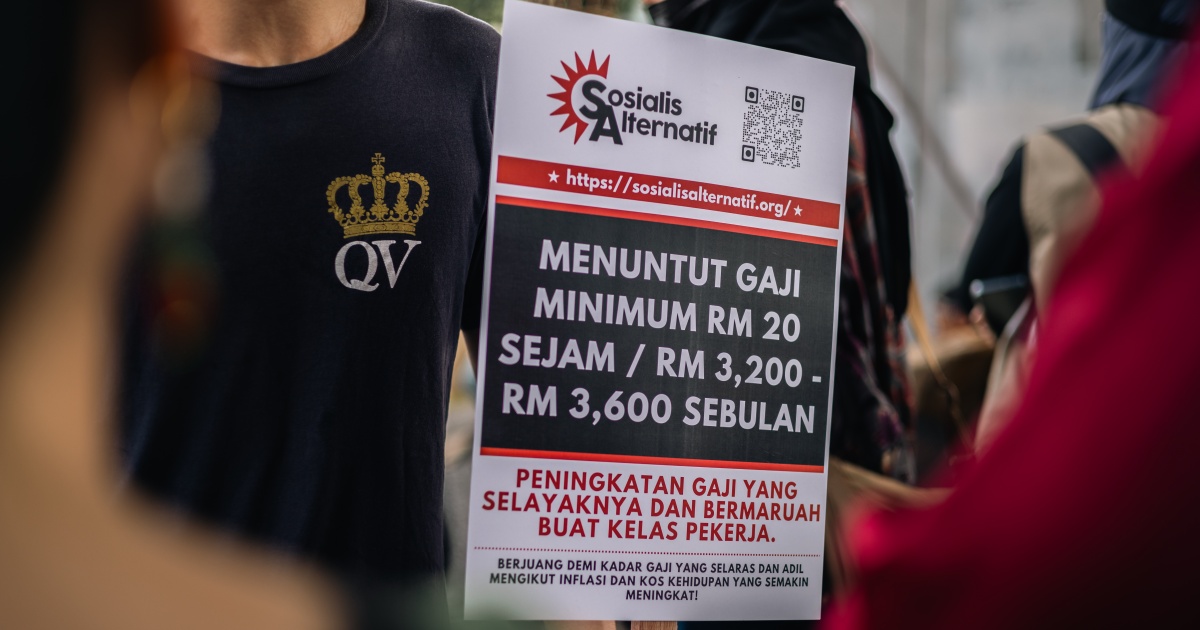

从阿迪的收入,我们回顾2025年财政预算案中,首相兼财政部长安华宣布最低薪资自2月1日起,从1500令吉提升至1700令吉。这三年来仅增加200令吉,真的合理吗?足以维持成年人的日常生活吗?艾曼问。

她说:“1700令吉根本不足以维生。”

马来西亚的最低薪金制缺乏别的国家的所采用的自动化最低工资指数化机制(automated minimum wage indexation),导致工资无法随着经济与通货膨胀而增长。

艾曼引用2018年国家银行报告显示,在吉隆坡生活的一个成年人,要有2700令吉才能过得上“体面的基本生活”。而这是一个七年前的数据,“如今的通货膨胀是更高的。”

“从2019年到2022年,家庭月支出平均增长了3.7%,但薪水却只增长了2.4%。”

身份模糊的零工者,权益谁来保障?

但每月只有约1000令吉收入的阿迪,真的够吗?他答:“要说够不够,有钱人赚再多都是不够的。只要继续有做工,就有钱吃饭,那样就还过得去。”

修鞋的阿迪总是特别专注。问他,喜欢自己的这份工作吗?阿迪有点说不上来。“有更好的工吗?有的话可以介绍我啊”,他带点认真地开了个玩笑,并指着自己的手,说总是乌黑肮脏的。在家乡的时候,他手艺活就特别厉害——车、冷气、冰箱,修什么都能好。学了细致的补鞋技艺,他就来到城市讨生活;租房花去300令吉,餐餐吃嘛嘛档,月尾剩下一些钱还能寄回家乡。

阿迪没有一份固定正职。但回看现实,依旧能看到很多合约制与打零工的劳动者,因不被视为“正式员工”,导致不被现有法律保护。

“他们的权益常常被剥夺,拿不到工资、没有社会保障,比如公积金和社保。”艾曼解释。

保障合约员工的福利与权益,更是今年劳工游行的诉求之一。“废除合约制,让每个员工都转为正职”,其中一群人高喊口号。

艾曼提起,原定于今年三月提交、用于保障这类工人的《零工法案》(RUU Pekerja Gig),至今仍未进入国会程序。但于此同时,政府优先推进了对企业有利的《碳捕捉、利用及储存法案》(CCUS),从这点来看,是否将关系人民利益的议题搁置了?她问。

五一委会提出申诉——制定《零工经济法案》,通过公平薪酬标准、强制缴纳EPF(雇员公积金)、SOCSO(社会保险机构)及EIS(就业保险计划)等社会保障,保障零工从业者权益。

被机器取代的工人,去了哪里?

除了薪资问题,人工智能也给工人群体带来冲击。

短视频平台抖音的母公司字节跳动(Bytedance)在2024年裁掉了数千名员工,其目的是为了用自动化来处理内容审核。“而那些被裁掉的员工完全没有获得任何保障,甚至没有为那些失业者准备好下一步的就业机会。”艾曼说。

“马来西亚并没有一条法律是专门管理人工智能的使用。没有规定、没有保护措施,也没有准备因为科技而被取代的工人的应对机制。”

当我们所熟悉的麦当劳的门店,多了一台自动点餐机器,这也意味着至少一位工人被淘汰了。

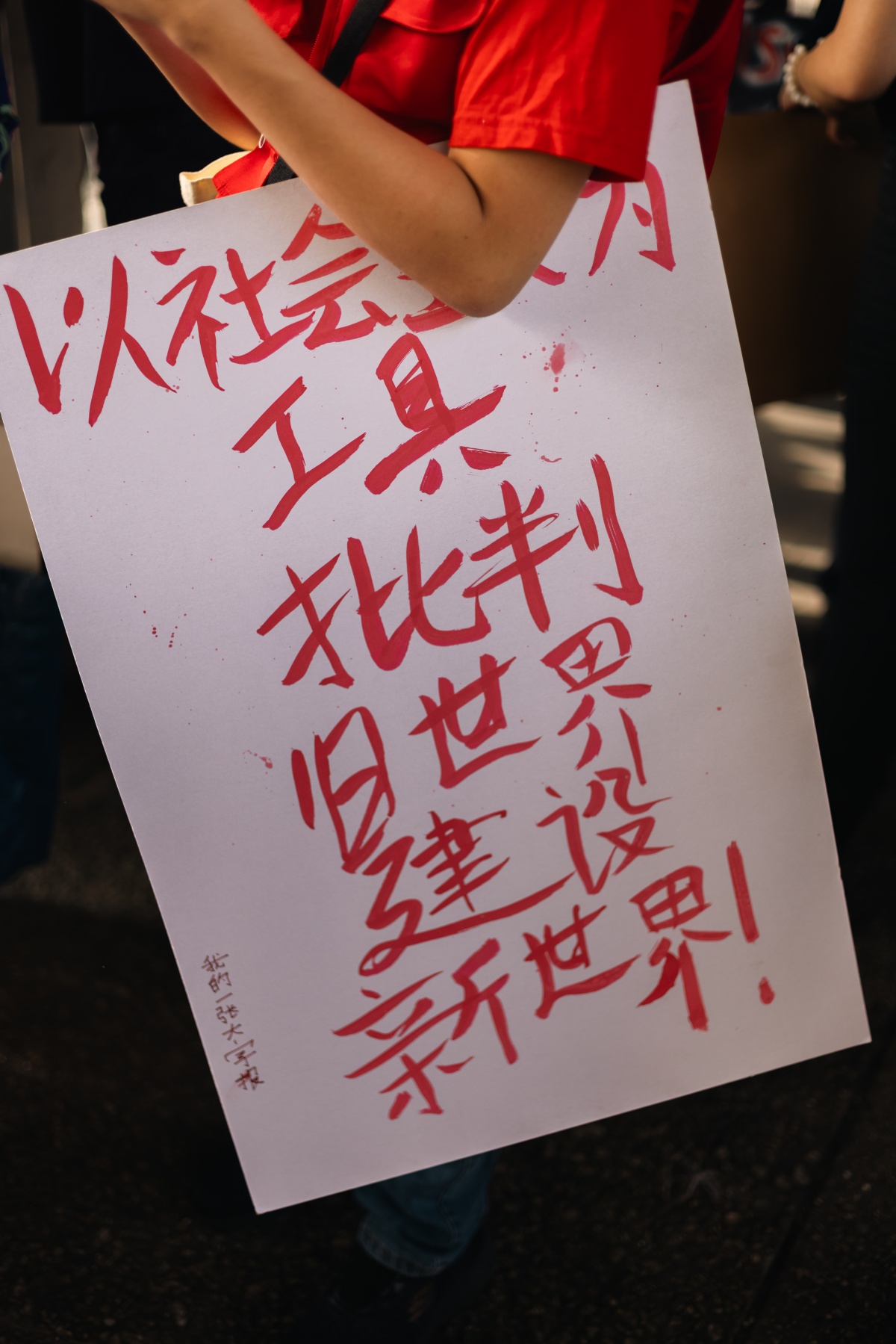

当劳动者聚集——我们也是有力量的!

5月1日早晨,一场名为“工人撑起国家,要加薪资,不要加重负担”(Pekerja Tiang Seri Negara)的劳动节集会从中央艺术坊出发,步行至独立广场。

这场劳动节集会从八十年代开始举办,由多个组织联合组成,包括马来西亚社会主义党(PSM)、民主联合阵线(MUDA),以及妇女团体、学生组织、原住民代表、农民联盟、低收入公寓住户联盟等,共同为劳动议题发声。

时至今日,一天工作16小时的剥削看似不复存在,那为什么我们还要过劳动节?“为了纪念,也是为了向仍在受压迫的工人表达团结。”

当身处职场或办公室,在冷漠的资本与绩效主义制度底下,上班族因排山倒海的工作,无止尽的加班而被压倒。但在五一集会这一天,艾曼形容,它让我感觉,我们也是有力量的。

“劳动节不是一个用来放假的日子,而是属于我们每一个工人的重要节日。它提醒我们:无论我们是什么政治立场,我们的背景如何,到头来我们都是工人,我们有共同的利益,”艾曼说。

但,有些人并没有在这一天放假。

被算法统治 制度下工人总是渺小

53岁的外送员阿米尔常年无休。正是因为自由,他选择了这份工作——戴着头盔、墨镜与口罩,他骑着摩托风里来雨里去地送餐。我们抓住他在等餐的几分钟里赶忙聊,他说:“最难的就是没有时间,我们总是不够时间。”有时餐厅来不及准备食物,延误了他们送餐的时间,继而导致接单数量变少。时而等15分钟,最长去到一小时,他的时间就在这里消耗。

外送员的累,是身体极限的挑战。曾经,阿米尔一天送12个小时,收入有百多令吉。但如今,平台转型成轮班制度,两个小时一班;且兼职骑士的增加,也导致行业竞争加剧——“你问我累不累?你试一试就知道了。”阿米尔笑说。

艾曼指出,Grab等平台的司机评分系统“被算法统治”。每天送餐之前,阿米尔都会点开应用程序,报到也接单。但是,“这一套为司机准备的评分系统,如何评分、如何决定司机能够赚多少钱,是完全不透明的,骑士无法理解它的运作方式。”

工人在巨大的系统之下,往往显得无力而渺小。而剥削从未消停,只是换了一种方式。

这些螺丝钉,正是让社会运转的人。他们也许从未做过什么重大决策,也许双手总是布满污渍——但他们正是用那双手,撑起了这个国家。

你也可以看:做工的人系列专访