一、炒粿条赛场上的黄飞鸿

今年六月初,槟城多家华人社团联合主办的“第二届槟城炒粿条争霸赛”,在大伯公街台山宁阳会馆举行。[1]我因庙务近在比邻,也前去观赛。

抵达会场,两处细节引人深思:其一是海报上的人物——身披功夫袍,手执锅铲,姿态如临对敌;其二是赛场循环播放的〈男儿当自強〉,这首与黄飞鸿电影紧密相连的配乐。

于是,问题随之浮现:地方美食赛事,为何会有如此鲜明的黄飞鸿身影?武术与饮食之间,是否潜藏某种未被察觉的文化脉络?抱此疑问,我翻开了张彧的著作,欲寻答案。

二、《香江飞鸿》与作者张彧

张彧,广东梅县人,加拿大多伦多大学东亚研究博士,香港收藏家协会终身会员。返港前,曾在多伦多大学、约克大学等校讲授东亚与历史课程;返港后任职教科书编辑,现从事英文翻译与编辑工作。近年来,他更以收藏歌影视相关纸本资料为基础,探讨香港流行文化与影像文化。

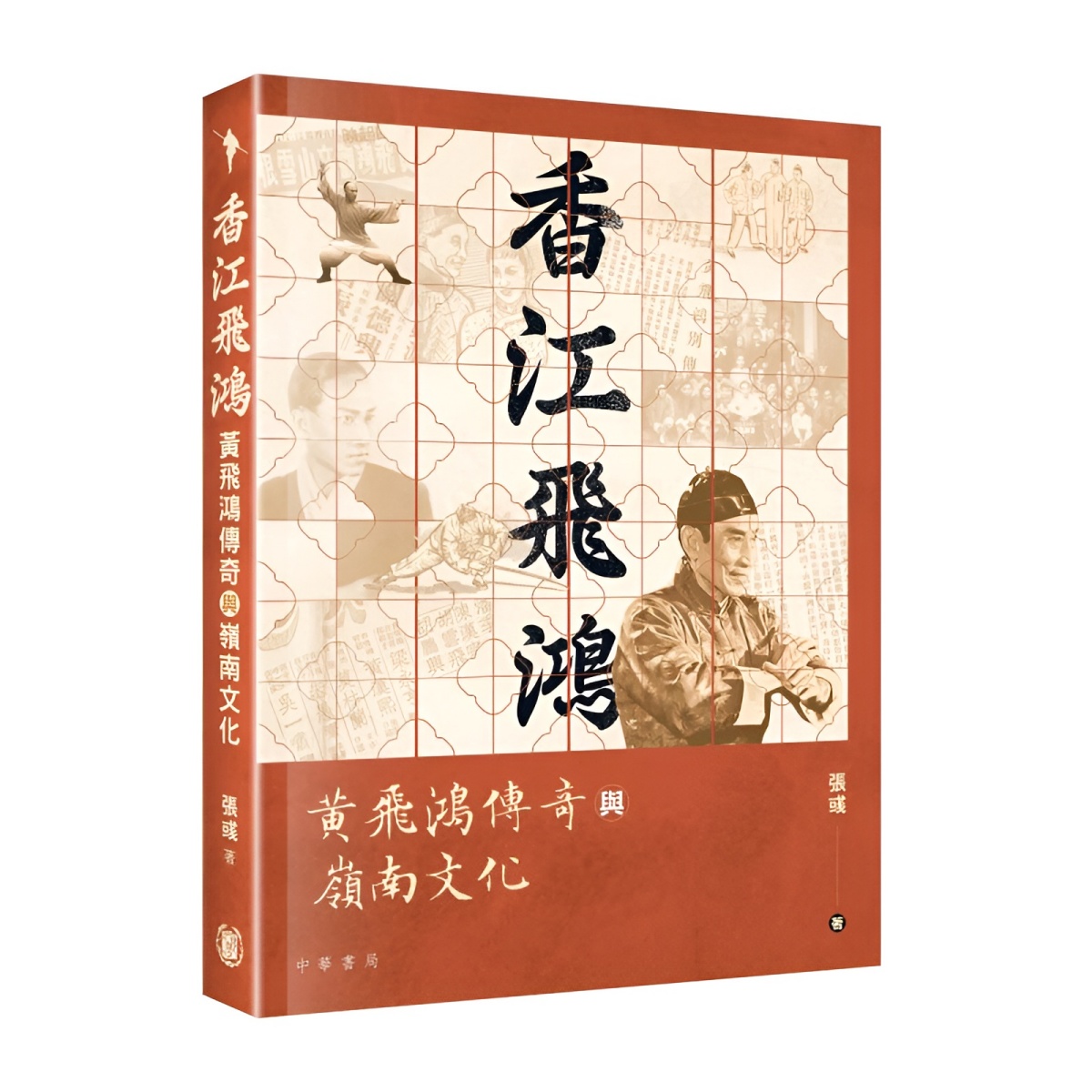

其著作《香江飞鸿:黄飞鸿传奇与岭南文化》(2023),即是这方面的研究成果。[2]书中结合文字与多种纸本藏品,包括书籍、电影特刊、戏桥与相片等,有条理地梳理黄飞鸿传奇的诞生、流传与文化意涵。

简言之,张彧认为,黄飞鸿传奇背后,是承继其武术、医术与武德精神的有心人。他们借由传记、小说、广播剧、电影、电视乃至各类大众传媒,并以商业推广方式,使黄飞鸿形象深入人心,继而扩展为跨地域的文化传奇。

三、从岭南到银幕:这本书究竟在说什么?

此书分为六章:前三章分别讲述岭南文化中的黄飞鸿、南来香港的传人,以及朱愚斋及其弟子。这部分约占全书三分之一,重在交代黄飞鸿如何从岭南人物,如何走入香港大众视野。作者在此处提供了不少人物脉络,资料详实,脉络分明,为理解黄飞鸿传奇的传播,提供了必要的铺垫。

后三章则转向银幕,着墨更深。作者先谈论胡鹏、吴一啸与关德兴等关键人物,再梳理五〇至六〇年代的电影类型与市场回应。由此可见,黄飞鸿传奇早已风行不辍。而到了九〇年代,徐克、李连杰与黄霑合作的系列电影,更使其形象再攀高峰。由〈将军令〉改编的〈男儿当自强〉响彻一时,既寄托民族情绪,也标志黄飞鸿已成为跨文化的流行符号。[3]相较前半部的人物史,后半部无论材料还是论述,都更集中有力。

整体来看,六章虽各有篇章,却都指向同一主题:黄飞鸿传奇的跨媒介再造过程。这种再造,也正是黄飞鸿从岭南走向世界的关键。

四、黄飞鸿之外:若隐若现的岭南

综上所述,可见岭南文化不仅孕育了黄飞鸿,也孕育了属于他的传奇。这一传奇又透过传记、广播剧与电影,展现出岭南文化之精神与其海纳百川的特质。

至于黄飞鸿传奇之能在香港流行,其中一个原因也与观众的岭南背景有关。作者提出,战后第一代居民多来自广东,对他们而言,广州既熟悉,又寄托着故乡的想象。因此,即便银幕上的正邪对抗一再重演,依旧能够触动他们内心的家国情怀。这方面的论述,恰好回应了书名《香江飞鸿:黄飞鸿传奇与岭南文化》。

随着时间流逝,黄飞鸿电影不断自我重塑。一九九〇年代徐克与李连杰合作的《黄飞鸿系列》,便是其中转型的代表。由此可见,黄飞鸿已不只是岭南的英雄,而是跨越时空、不断被赋予新意义的文化象征。

不过,黄飞鸿传奇仍与岭南有千丝万缕的牵连,其出身与闯荡经历便是明证。这也正是书名将“黄飞鸿传奇”与“岭南文化”并置的原因。

回到书本来看,“岭南”的书写其实更聚焦于香港,原生岭南文化反而退居背景。虽作者屡次提及“何处是岭南”、“何谓岭南文化”,却少有深入的论述。他曾提出,岭南文化象征南北兼容、中西交汇的人文精神,因人口迁徙与社会变迁而形成多元体系。[4]但在具体论述时,这种“岭南”更多指向香港语境,而非原生岭南的文化脉络。因此,岭南在书中偶有点染,却难以成为清晰的论述焦点。书名《香江飞鸿:黄飞鸿传奇与岭南文化》若真是以原生岭南文化为切入点,略显轻描淡写,也让读者对其标题心生落差。

五、从岭南到南洋:几点余思

大抵而言,此书面向大众读者,就此观之,本旨既彰。概言之,全书图文并茂,文字浅显易懂,成功勾勒出黄飞鸿及其传奇如何广泛流行,并影响至两岸三地以外的华人地区。

由此再回望第二届槟城炒粿条争霸赛的现场,我们也就明白,为何黄飞鸿的身影会走进南洋,甚至现身于炒粿条的赛场了。这一方面缘于黄飞鸿电影的传播,早已超越两岸三地;另一方面也与主办社团的文化渊源相关。主办方当中,以广东暨汀州会馆和台山宁阳会馆最具代表性:前者是槟城广帮社群的最高团体,后者则深植于岭南文化圈。因此,黄飞鸿现身赛场,也就不令人意外了。

然而,若要继续深究,其实仍有不少问题值得追问,例如:当黄飞鸿成为赛场上的文化符号,我们该如何理解“岭南文化”在南洋的再造?这样的文化象征,在新的场景中究竟还在传递着原有的武术精神,还是已逐渐转化为一种符号化的装饰?

当武术、饮食与节庆活动交织在一起时,或许我们也正在见证一种独特的“南洋叙事”诞生。但这些思考与疑问,或许只能留待来日再作深思了。