岛屿与艺术交融,在一波波涌来的浪潮中,马来西亚西海岸的邦咯岛正因艺术节而焕发新的连结。2013年,庄立康与邦咯岛企业家陈天军共同创立“邦咯海岛节”——12年来,邦咯海岛节不仅让岛民与外来访客相遇、唤醒游子回流的心念,“岛屿联盟”更把来自不同国家的岛屿紧紧串联。

随着渔业与生态的挑战浮现,邦咯海岛节主题从最初展现在地之美,走向永续议题。如今海岛节迈入第七届,庄立康与团队依旧以艺术为媒介,尝试在岛屿当下语境中捕捉将来的可能性。

当海浪一遍遍拍打岸边,人们在岛屿交织出几个世代的生活和记忆,一座岛屿与生态、人文之间的关系,又能用什么来联系?邦咯海岛节联合发起人兼总监庄立康,选择走入岛屿,以接地气的实践方式回应这个问题。

尽管庄立康不来自邦咯岛,对渔村却有千丝万缕的情结。“我父母亲是渔港人,来自雪兰莪州双武隆。我的好多童年回忆都在渔村。”当他第一次踏足邦咯岛,渔村特有的人情味瞬间唤起记忆中的共鸣。创立海岛节之后,他时常进出海岛,岛上风土和童年记忆重叠,仿佛一种生命经验的延伸。

庄立康认为社区并不仅仅是地理上的聚居,更是一种人与人之间彼此支撑的网络——也因此,他希望通过艺术把邦咯岛内外的人们串联起来,在这座岛屿上交流;看见在地文化与生态之美,也思考如何将永续理念融入生活。

艺术与社区:为何在一座岛屿举办艺术节?

和庄立康聊起“艺术节”这一概念,首先看到一条无形的、把所有人串联在一起的线。

庄立康第一次意识到艺术与社区的紧密连结,要追溯到“手集团”在欧洲的演出经历——那是他与吴圣雄共同创立敲击乐队“手集团”,走访欧洲各地参加夏日艺术节的时光。

他回忆:“当时很多艺术节都是民间筹办的,从中学生、年轻人到七八十岁的老人家都会参与。”

草根性的互动氛围,打破文化与年龄界限。他们在老人院与长者闲谈、组织表演;走进小学演出时,孩子们不仅学会了马来西亚的地理与历史,还绘制了一张多元民族的图表赠送给团队。

回到马来西亚,庄立康也想以艺术角度切入本土社区,“玩”一些不一样的东西。就在此时,他遇见邦咯海岛节发起人陈天军。

“陈天军希望除了节庆时期,还可以制造多一个机会让外迁的岛民回来,感受团聚氛围。当然,他也一直思考如何让岛民回流,共同发展岛屿。”

2013年,怀揣着二人的理念,第一届邦咯海岛节正式成立。如今海岛节办了12年,邦咯岛民如何看待这一活动?“对当地阿公阿嫲来说,就是热闹。”庄立康笑说。“他们的生活很朴实安静,生活在岛上好几十年,终于有外岛人进来一起参与在地生活。”

12年来,庄立康真实看见海岛节潜移默化地影响这座岛屿。每年外迁的岛民都会因为海岛节重新组织回乡,岛民之间的感情活络起来;甚至来自日本冲绳、韩国木浦、中国海南岛、台湾澎湖等岛屿的艺术家,因为海岛节聚集,几届进行下来成为好友。

相比宏大理念,生活中那些看似细微的情感连结,反而显得更加单纯与扎实。

问及艺术扎根社区的重要性,他思索片刻回答:“我不敢说艺术能够改变社会形态,小有成就的是形成岛屿上的团聚氛围,也让岛民看见家乡的美、对家乡引以为傲。”

应时而生的主题:从发掘在地之美走到议题觉醒

邦咯海岛节历届的主题都是应时而生,来到第七届,庄立康想要探讨如何在岛屿上“编织永续的未来”。这一主题的来源有着相当漫长却清晰的脉络,是过去六届海岛节一路沉淀与反思的结果。

早期海岛节以视觉、表演艺术发掘在地之美,讲述属于邦咯岛的故事;每一届结束,庄立康都会探讨如何进一步与脚下的土地,乃至全世界产生进一步连结。直到2015年,砂拉越峇里奧的克拉比族受邀参与第三届海岛节,他在这场表演中找到些许新的想法。

“那次演出对很多在邦咯岛生活一辈子的岛民来说,是震撼的。他们甚少看过如此具有民族性特色的表演。我开始在想,如果能够陆续引入不同岛屿的文化背景交流,那该多好。”

于是,2017年,邦咯海岛节开始与联合国教科文组织旗下的国际民俗艺术节协会(CIOFF)合作,邀请印尼、尼日尼亚、菲律宾等岛屿的文化团体到来交流。

2019年,“岛屿联盟”成立,串联五座岛屿;2023年,邦咯海岛节欢庆成立十周年,彼时已有九座岛屿加入联盟。尽管各自在不同的海域漂浮,共同愿景之下,联盟逐渐壮大。

一切看似美好,然而,岛屿也有其不得不面对的处境。近一两年来,种种因素让渔业产业链受到深深打击,邦咯岛流传几代人的造船业、制冰厂陆续停业,生态议题的重要性随之浮出水面。

此刻,“编织永续的未来”不仅是一个口号,而成为一种要务——“我们希望和岛民继续守护这个岛屿,大家一起来做出觉醒的行动。”

艺术是教育的桥段 放声探讨生态议题

海岛节此前藉由欢乐的节庆形态策展,如今纵身跳入较为沉重的议题,严肃转向会不会使人却步?对此,庄立康和团队难免心存忧虑。

然而身边不乏他人鼓励的声音,反复提醒他——如若现在不做,更待何时?议题讨论固然具有一定重量,却也可以融入节庆导向,一起放声讨论,从而启发更多人意识到生态与环境问题。

“节庆不只是庆典,艺术不只是欣赏。”娱乐之外,庄立康希望参与者还能带回一些教育与知识层面的收获。

对他而言,艺术并非万能的——将它置于现实的隐忧和危机中,更多是达到一种桥段,引领大家回到其中的教育性质。跳脱二元框架看岛屿的自然与发展,仍能够以扎实的知识层面去推广,努力引领这些问题达到平衡。

谈及此处,他举出一个现实中的例子。回忆十年前进入岛屿时,每个农历十五月圆前后,渔夫都不出海。这一星期给予海洋生态喘息、复原的时间;后来,渔船引进国外科技,每一天都在大海捕捞,形成无形负荷。

“所以我们今年请来登嘉楼大学的珊瑚保育专家,甚至一些渔业生态保育的学者,从各个面向出发,把知识传达给渔夫们。”他指出:“如何在寻找到鱼群的同时,又不过度破坏海床生态?潮水、鱼群游动的方向,都可以是考量范围。”

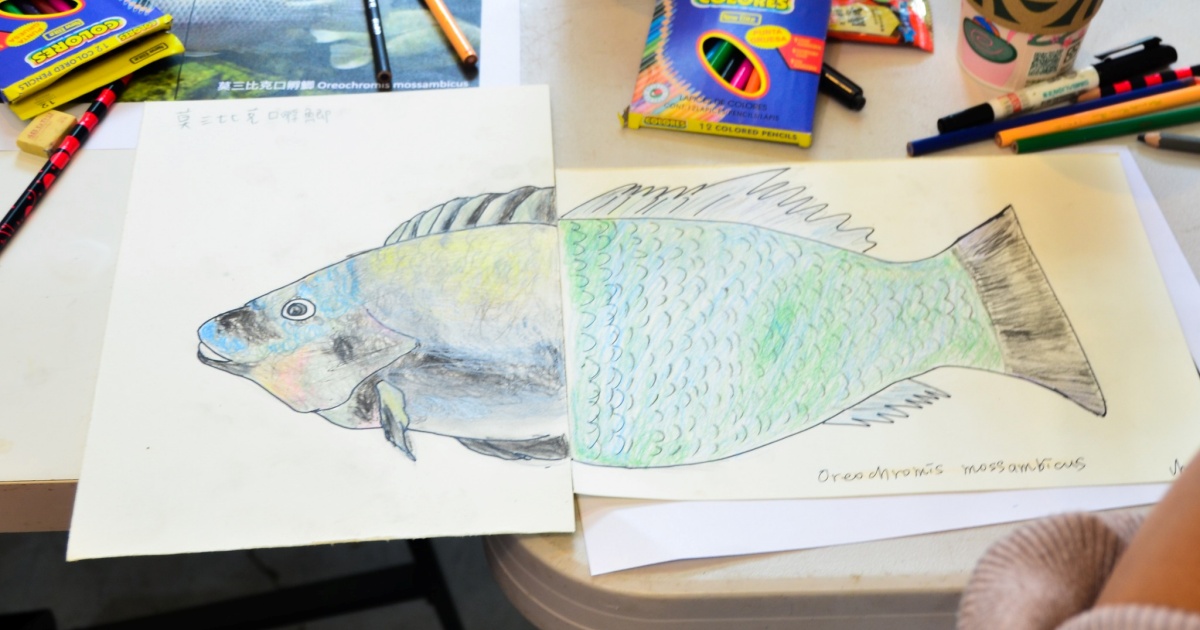

以生态议题为主轴,第七届海岛节的主题反而更为聚焦,因此团队第一年对外征集作品。各地艺术家的投稿从不同角度切入,既紧扣议题,又展现百花齐放的趣味——李语晨《海洋碎片摄影展》以电筒光线揭示深海垃圾的破坏力;阿米绘本呈现五彩缤纷的生态之美;谢騆瑜在《好吃的鱼儿从哪来?》亲子绘画工作坊中,讲述外来鱼种对生态链的冲击……

推广邦咯岛生态保育的道路上,他们也并不孤单,还有其他组织以自身方式共同倾注心力。庄立康分享:“MareCet是一家专注海洋哺乳动物研究与保育的非营利组织,曾在邦咯岛举办讲座与展览。他们也为渔夫提供特殊器材,捆绑在渔网上就能通过频率驱赶特定鱼类,减少误捕。”

“这是我的岛屿”:在出走与归属之间,守护岛民淳朴情怀

岛民在这片土地上搭建家园,书写属于自己的历史。新生的一代,或许心向更辽阔的世界;那些远走后归来的人,又怀揣怎么样的心念?他们的身影仿佛随波漂浮,却又在邦咯岛深深扎根。

听庄立康说起“岛屿的人”,有着十多年来衍生出的理解——人的归属与出走,从来不是截然对立的选择,反之游走异地时,依旧揣着血液里抹不去的海风与潮声,呼唤他们回望来处。

“岛屿的人很特别。无论如何离乡背井,一谈到本身的家乡,比任何一个陆地的人更有深厚感情。”他说:“他们会觉得,这是我的岛屿。”

他回忆自己在岛上待得最长的时间,是疫情行动管制令期间的一两个月。岛上的乡团团结起来守望互助,无论马来甘榜或华人新村,岛民四处派发渔获和米粮。那段时间市场流动受阻,邦咯岛的渔获无法外输,金马仑高原出产的蔬菜也滞销——于是,两地居民相约一个中间点,相互交换渔获和蔬菜。

“淳朴的面貌是最漂亮的面貌。”庄立康如此相信。除了守护岛屿生态,他们也希望守护岛民的淳朴情怀。

热闹庆典的面貌之下,邦咯海岛节成为一条持续延展的线,庄立康对艺术节的诠释已然呈现于这座岛屿上。人与人之间的情感、对海洋和土地的守护,层层交织,持续编织出邦咯岛的未来。

【第七届邦咯海岛节】

日期:2025年10月3日(五)至2025年10月5日(日)

地点:霹雳邦咯岛多个社区场域

入场: 免费开放(部分工作坊须预先报名)

社交平台:Pangkor Island Festival 邦咯海島節

▌你也可以看:邦咯海岛节10.3-5回归 邀民众一同编织“永续的未来”