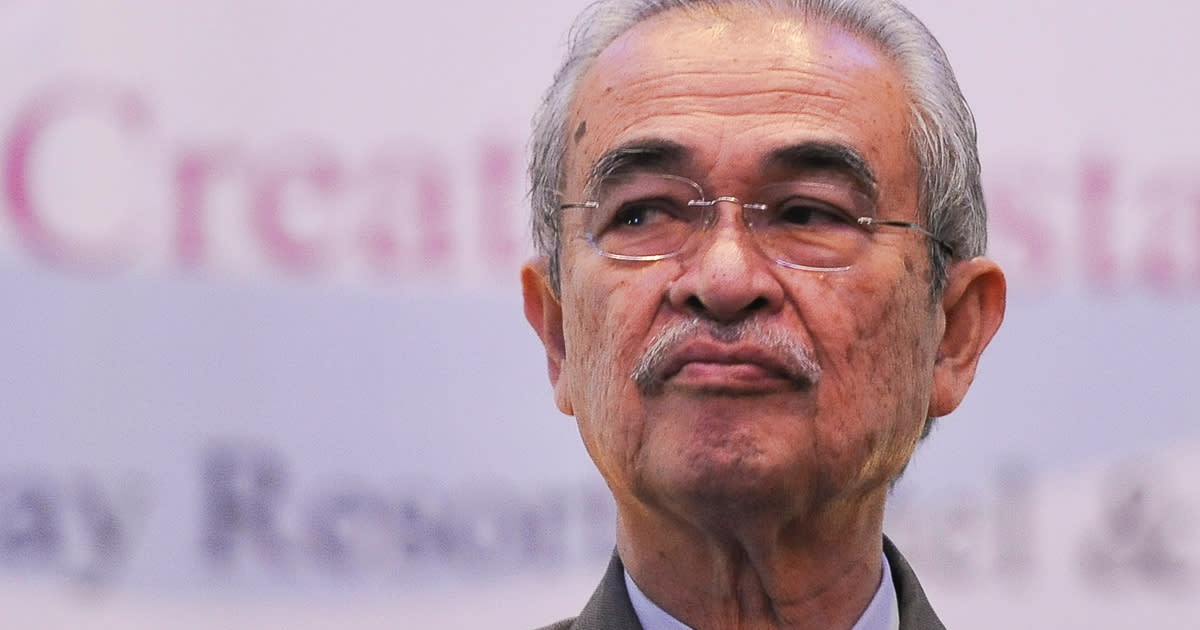

前首相阿都拉巴达威近年健康欠佳,老年失智,今天传来他离世的消息,并不让人意外。

马来西亚的学者,民众和评论人普遍上对阿都拉的评价非常低,主要是因为他任内“无为而治”,既没有马哈迪那样,创造让人感到“惊艳”的“经济奇迹”,还经历了2008年3月的政治大海啸,重创巫统的势力,为后来国阵的倒台铺了路。

阿都拉在2003年底接替马哈迪出任首相,一开始颇符合马来西亚尤其马来社会的期望。一来马哈迪当时任期结束前几年爆发亚洲金融风暴,尽显朋党和金钱政治的弊病,冲击巫统的政权,安华被革职引发烈火莫熄运动,民间即使不是集体反感,也早已厌倦了马哈迪不可预测的威权统治;二来阿都拉拥有马来亚大学伊斯兰研究的学位,温和的宗教形象对马来社会有一定号召力,因此他一上台即推出“文明伊斯兰”(Islam Hadhari),试图召回马来选民的支持。

此外,他也深知企业界对之前发生的金融风暴心有余悸,民间也渴望铲除贪污,于是高调肃贪,通过报章和媒体大肆讨论相关议题,还声称要“听真话”,以“现代包青天”自我期许;2004年大选前,土地和合作社发展部长卡西达卡当(Kasitah Gaddam)涉嫌贪污被提控,大大提升了阿都拉的声望,使国阵取得辉煌战绩。

但这些都只是昙花一现。从1971年拉萨出任首相开始,马来西亚就进入了马来人议程至上的政治时代,无论谁执政,都不能不优先考虑马来社会和企业的利益;马哈迪22年的任期,更是透过私营化政策培育“重量级”土著商人,尤其把重要的国家基建工程发放给他们,并透过他们培养下线,以此扩大马来社会的商业网络;已故前财政部长达因再努丁就是关键的执行者。

1997/98年的经济风暴曝露了政商结合的严重弊端,但马哈迪和达因优先拯救他们各自的朋党,令马来社会诟病,因此希望马哈迪以后的首相能够“拨乱反正”,让政府的资源更公平地照顾土著社群,也就是回到拉萨的初衷。阿末慕思达法(Ahmad Mustapha Hassan)的著作《The Unmaking of Malaysia》一书,对马哈迪背离拉萨的初衷,着重栽培底子薄弱的所谓“商界精英”,有非常深刻的批判,也反映了烈火莫熄时期,马来社会的政治期许。

从1980年代站到巫统B队,和A队的马哈迪-安华对抗,经历在党和政府之内被边缘化,随后托烈火莫熄之福,于1999年受委副首相进而顺利接班,阿都拉当然深刻意识到马来社会的期望。然而,他面对的不只是一个庞大而深受拉萨-马哈迪意识形态影响的官僚体系,还有马来企业界与国家经济结构密不可分的壁垒。下台后的马哈迪并没有像刘镇东当年在专栏文章中所说,已经成为过去式,反而继续运用其在巫统党内和企业界的庞大影响力,百般阻挠阿都拉的施政,更是在阿都拉宣布取消美景桥项目后,正式向他宣战。(纳吉的“一马公司”,其实就是为了摆脱马哈迪势力的牵制,建立一个听命于他的“国库”)

阿都拉本身最大的败笔就是任由其女婿凯里介入政府的决策,即所谓的“四楼男孩”(The Fourth-Floor Boys),据称凯里和他的几个青年精英在布城首相署四楼有自己的办公室,成为箭靶;他肃贪力道不足,经济上推了几个发展走廊又雷声大雨点小,后来在没有全盘规划之下还试图落实汽油价格浮动机制,更是惹来马来社会的强大反弹。

而阿都拉在面对一连串的种族和宗教争议之时,显得束手无策,无论是穆斯林改教或印度庙被强拆,他都留给人袖手旁观的印象;时任巫统青年团团长的希山慕丁举剑,凯里不时发表极端言论,都加剧了民众对阿都拉政府的失望。

他出任首相的后半期,也正是社交网络兴起的时代,企图重复马哈迪时期的高压手段压制异议,只会带来反效果,净选盟于2007年10月发起大集会,以及两个星期之后,印度年轻人在双峰塔前参与“兴权会”(Hindraf)大示威却遭联邦镇暴部队无情镇压的画面,不单出现在国际媒体,也在民众的电脑和手机上流传,阿都拉至此已无多大威信。

纵使如此,阿都拉的无所作为也意外促成媒体松绑,例如反对党人获得机会参加国营电视台的政论节目,例如《Debat Perdana》和《你怎么说》,私营电视台和电台也竞相推出评论节目,寰宇电视的《就事论事》更不时让囯阵的马华公会和民政党同公正党和行动党的代表有现场过招的机会。当时首相署只要求节目嘉宾据实讨论即可,并未过多干预。

诚然,言论自由是基本人权,我们不必因此磕头叩谢,但当年的这些发展,说明阿都拉确实有心开创一个较为松动的言论环境,以此和马哈迪的威权统治区隔。但他没有预料到的是,打开后的鸟笼关不住,除了民众和在野联盟借用科技的便利以及宽松的政治环境集结,巫统内部的旧势力包括马哈迪,慕尤丁和纳吉等人也策略结盟,成功终结了阿都拉的首相任期。

无论如何,阿都拉下台后就逐步淡出政坛,并未干预政治。而他最大的政治遗产,就是让马来西亚民众——尤其是非马来人——意识到政权更替之可能。他无意中开了一个缺口,以至后来的纳吉用尽全力也无法将之堵住。很多人或许认为马哈迪是囯阵政府历史性垮台的功臣,我倒认为是阿都拉的无为之治激发了选民的政治想象。

就这点看来,阿都拉对马来西亚的成就颇大,只是很多人并未意识到这点,而他本身也意想不到而已。

▌延伸阅读:唐南发专栏《弹无虚发》其他文章