上海彩虹室内合唱团完成《星河旅馆》套曲的首次公演后,在庆功宴上再唱了一次〈醉鬼的敬酒曲〉。这个版本是名副其实的“醉鬼版”,当然不像音乐会上那般精致,但有了杯,杯里有了酒,每个人的故事就长出了自己的骨架和血肉。

这首歌敬远处的星河,也敬千百种人生。最重要的是,它不只为了唱进听者的耳朵里,也敬将它唱出的歌者们。不管男女中高低音,歌者们都手持酒瓶酒杯,一边尽情欢唱,一杯举杯哭对生活的成败。歌词的最后,“敬在秩序中稍作改变的自己”,我竟不小心把自己也听成了歌里的人。

辞掉全职工作在家当自由业者以后,外甥女常跑来我的办公桌边溜达。某次她拿了一罐黑色指甲油命我涂上,我问她,“all?”(涂完每片指甲的意思吗),她点头。我一边沾着黑色指甲油,一边不由得开始思索:如果今天,我一个男孩子,走在大众面前,相貌打扮极其平凡,却有着十指黑油,大家会把我想成一个什么怪物吗?一边任由外甥女帮我涂指甲油,一边不由得开始期待起来,大家会如何对我“指指点点”呢?

带着染色指甲出门的那个星期,我收集到各种各样的“留言”——“好酷喔“”妖气好重“,绝大多数是”你刚完成演出?“,也有人说”反正你做什么都不奇怪“。我只是笑,之后话题也就熄灭掉,没有人再提起我的黑色指甲。

又有一次,我走路到公寓楼下的茶室打包午餐,一个看起来有在运动的肤色白皙男子才一踏出廊檐,就打开了伞。我心想,啊,是在秩序中稍作改变的人。别人一定都觉得(尤其茶室里的安哥安娣),堂堂男子汉,大太阳也怕吗?可我想,万一其实他患有某种皮肤疾病呢?或他仅仅只是个爱美的男子呢?所谓”定义“的枷锁还要捆绑我们多久?我们用自己短浅的眼光看人,用自己的短见度量他人,继续打造扁平的世界要到什么时候呢?

我想我最像水瓶座的地方在于,我总是试着搅动生活这淌死水,看看会不会有什么从底部,像是沈寂了许久似的,终于浮上水面闪烁它杂质般的光芒。比如说辞职,就是在秩序中稍微做出的改变。

自由业是后疫情时代的产物,且加剧了需求,人人向往之。我身边好多朋友都辞去了全职工作,成为自由接案者,成为自己时间的主人。于是秩序开始动摇、偏倚了。当然是有苦有乐的,如果三餐能温饱还有余裕,那就自然再好不过;如果不顺遂的时候,心态就必须要先跨过去,向宇宙发愿,或直接把脸书当成布告栏张贴自己的作品。

做广告不也是在秩序中稍微做出改变吗?现实里商品如此骨感,广告仍要多娇丰满。广告人要像庖丁解牛那样精准切入不同的肌理,快、狠、准,要嘛流量像病毒那样传播,要嘛故事深深撞击每个人的内心。创意行业没有不难做过,日光之下没有可以再超越的点子,那就从表现手法下手。科技日新月异,总有更让人震撼的五感效果。

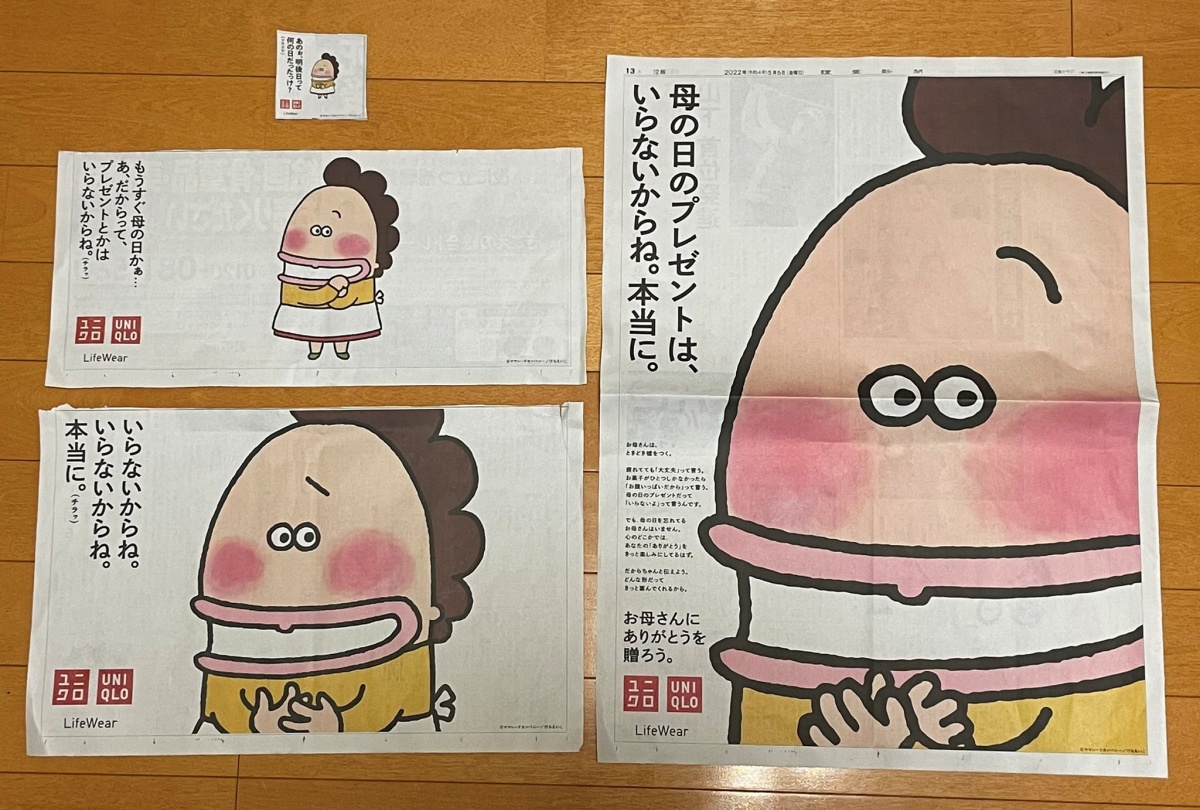

把母亲节包装成”妈妈其实很想过,但妈妈不说“,最后选择在报纸占用四大版广而告之,上演妈妈的内心戏——这就是日本UNIQLO在秩序中稍作改变。又或当喜茶平地一声雷攻占中国餐饮业,丧茶靠当代青年之间流行的反鸡汤丧文化,以快闪店形式蹭了一波热度。

稍作改变,其实并不是为了杀出一条血路来,而是想看看成为一条海洋的支流,成为一只掉队的大雁,一个人的荒漠徒步,岔出去的行进,会否收获更不一样的风景?

没有人知道尽头。要真是时候到了,我再拿刚从砂拉越带回来的米酒和自己举杯,笑泪声中,敬当初那个在秩序中稍作改变,到现在仍是喜欢着的自己吧。

延伸阅读:黄子扬专栏《广告勿语》其他文章