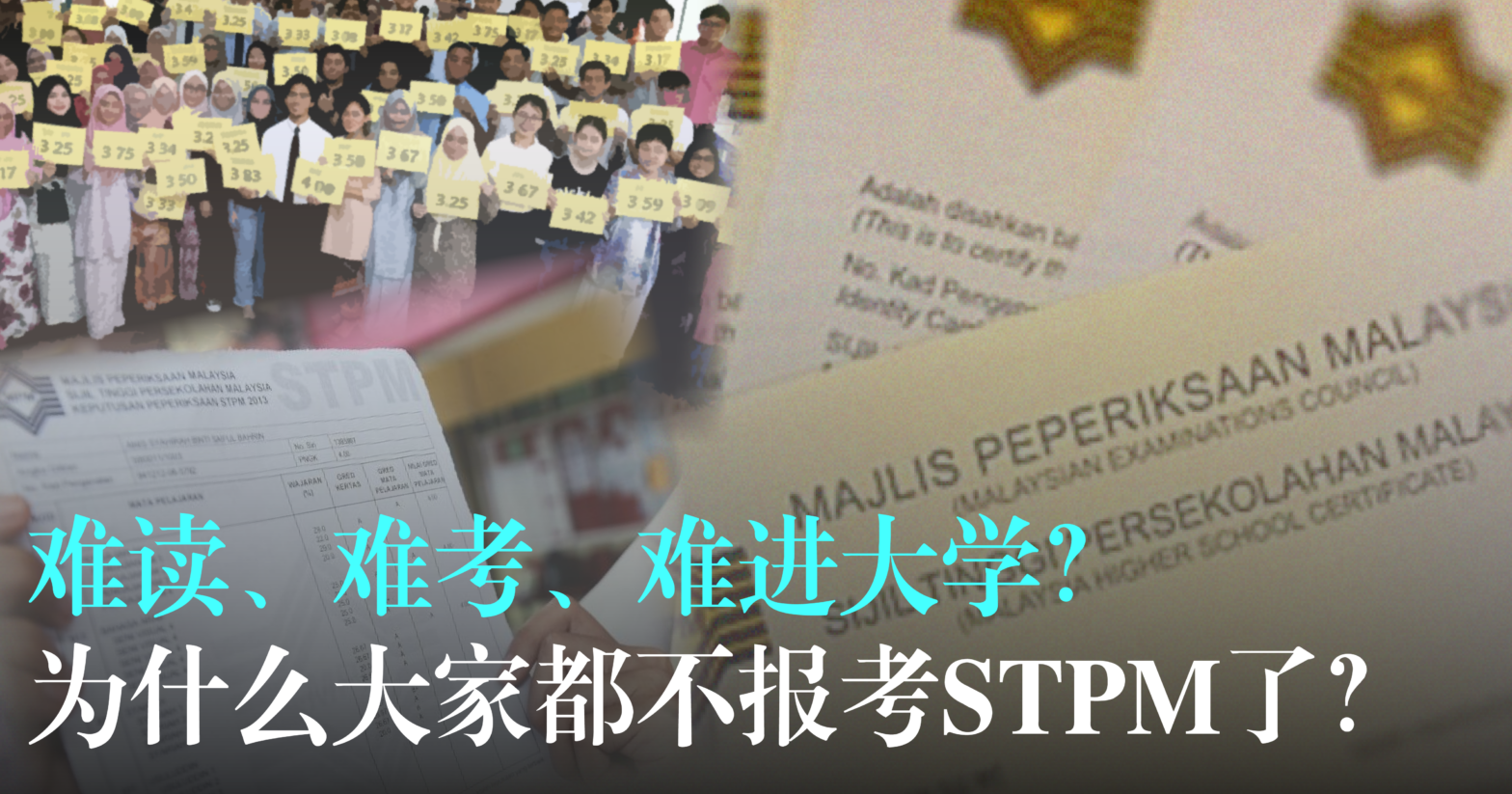

他们考了满分,却被拒于门外;他们选了最难的一条路,却等不到应有的机会。每年大学录取季节,总有几则来自STPM优等生“高分落榜”的新闻刷屏社交媒体,引发一波波愤怒与叹息。 为什么曾经是国家最高水平的考试,如今却沦为大家想办法逃离的考试?为什么拼尽全力,依然敌不过一套不透明的录取机制?当“努力无用”成了现实写照,STPM不只是一个考试制度的名字,更成了许多优秀青年不愿再选择的道路,也成为教育公平失落的见证。 STPM考生越来越少,为什么?

每年6月至9月间,是马来西亚学生等待大学录取结果的关键季节。然而,在这本应满怀希望的时段里,却反复上演着类似的剧情:不少STPM(大马高等教育文凭)考生即使成绩斐然,最终仍与公立大学无缘;即便幸运被录取,被分配到科系也往往不是自己的第一志愿。

这样的现实,使得许多学生在中五毕业后,几乎本能地避开中六,避开STPM考试,更多人选择了通往大学更便捷的道路:无论是名额众多的公立大学预科班(Matrikulasi)、学制短的公立大学基础课程(Asasi),或是家境许可者报读的私立大学基础班(Foundation),仿佛只要能绕开STPM,就等于绕开了不确定性与焦虑。

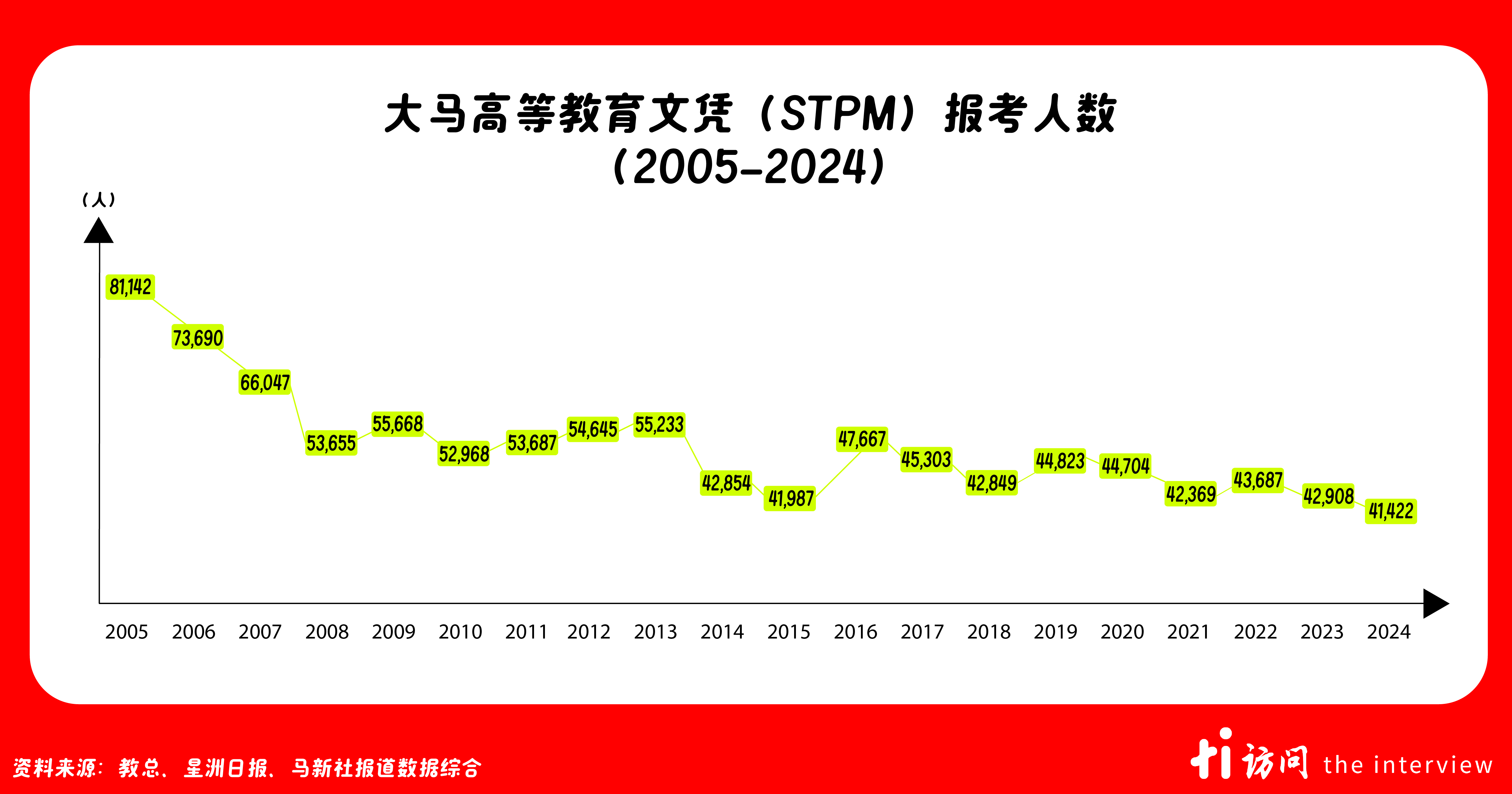

访问网翻阅过去二十年的记录发现,报考STPM考试的考生人数每况愈下。2005年报考STPM的学生人数尚且有81,142人,但2006年却锐减至73,690人,此后更是逐年减少,到了2014年,报考人数下滑至42,854人。2024年,只剩下41,422人,二十年来报读STPM的学生剧跌了近50%。

STPM(Sijil Tinggi Peperiksaan Malaysia的简称)是由马来西亚考试委员会1982年设立,初衷是取代高等教育证书(Higher School Certificate,英国GCE A-Level考试的前称),成为马来西亚独立后第一个全国统一的大学入学标准。它以难度高、课程完整而闻名,也因此被不少海内外教育工作者视为“最公平”的升学方式。

然而,作为全国历史最悠久、最具学术含金量与国际认可度的大学入学考试,STPM究竟是如何逐步走向边缘的?为何一个曾经被视为公立大学“黄金通道”的制度,如今成为许多学子不愿选择的“最后选项”?在现行的升学体制中,STPM学生为何会如此吃亏?

华社研究中心智库委员会主任潘永强博士接受访问网访问时坦言,STPM逐渐被边缘化,大学先修班越来越少人读,确实是一个不争的事实。

“过去所有人必须一律接受STPM的洗礼,如今学生可以轻易绕道而行,STPM不再是深造唯一的通关密码,而成了最艰难的一条路。”

报考STPM的中六大学生先修班越来越少人读,也和私立大学蓬勃发展也有很大的关系。潘永强说:“如今,很多中五毕业生可以绕过STPM文凭,直接报读私立大学的基础班,就能够完成大学学位。”

学生放弃STPM的背后

尽管大部分学生都认为STPM考试非常困难,但潘永强认为,这恰恰说明STPM的学习和考试是有水平的,”只因STPM就是为了“大学的学术训练做准备,让申请大学者有更好的基础能力。”

“过去,STPM作为马来西亚唯一一个入学考试,优胜劣汰,所有学生都以统一标准来进行水平测试。后来大学预科班、基础课程的成立,让学生能够通过自己需求来选择并进入大学。”

随着高教的市场化和种族化,才衍生出各类名目繁多的大学预科班,私立大学有基础课程(Foundation)或 pre-U,公立大学有大学预科班和基础班课程(ASASI),彼此之间的课程范围、学习内容、深浅水平、放水力度都不一样,“但产生的结果却是相同的,这就导致马来西亚在摧毁自己建立又受国际认可的大学预科体制,进而影响大学录取水平,学生能力参差不齐。” 潘永强说。

高教制度的分轨发展,表面上提供多元选择,实质上却打破了原本公平竞争的基础。尤其当其他途径(如大学预科班与基础班)设置了更低的录取门槛,而STPM学生却得满足更高要求,这种不对等的平等,才是最令人难以接受的地方。

2024年,STPM优等生吴翔熠召开的记者会,再次让公众看清制度的荒谬。他以满分4.0的优异成绩申请公立大学,但却遭到全面拒绝。教育部的回应虽承认他符合资格,但以“学术竞争力不足”为由驳回申请,等于一句“你还不够好”,打破了人们对“考试定输赢”的想象。

类似的事件层出不穷。砂拉越考生李伟杰在2023年同样考获4.0满分,志愿为医学系,最终却被录取到工程系,医学梦就此止步。即使其母亲——砂人联党教育局主任出面为他争取,仍无力改变结局;在马六甲,也有4.0优等生只能进入第六志愿,家长甚至怀疑录取过程存在“暗箱操作”。

公众质疑声不断:若连满分都不能保障基本志愿,那其他努力还有何意义?十年来,媒体不断揭露这类“高分落榜”的案例,反映的不是偶发事件,而是一套早已失灵的制度。

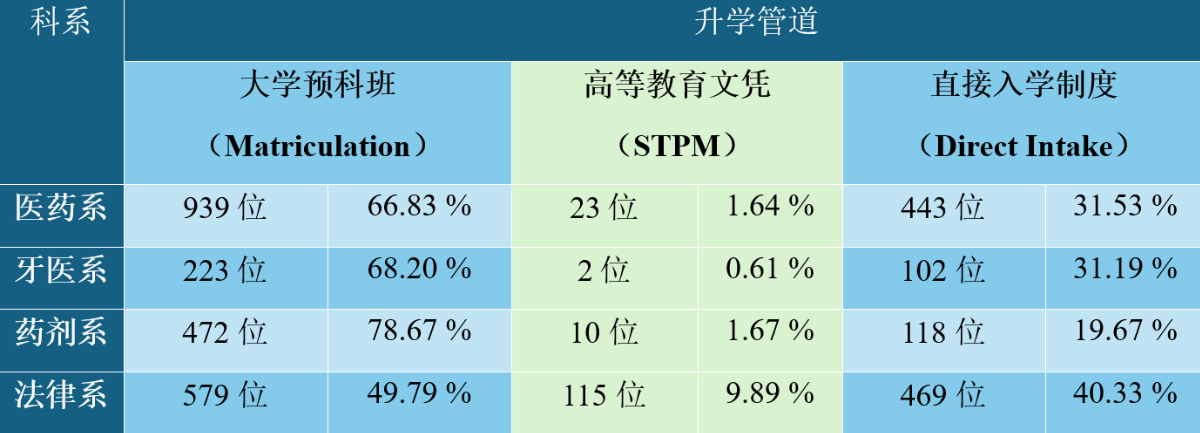

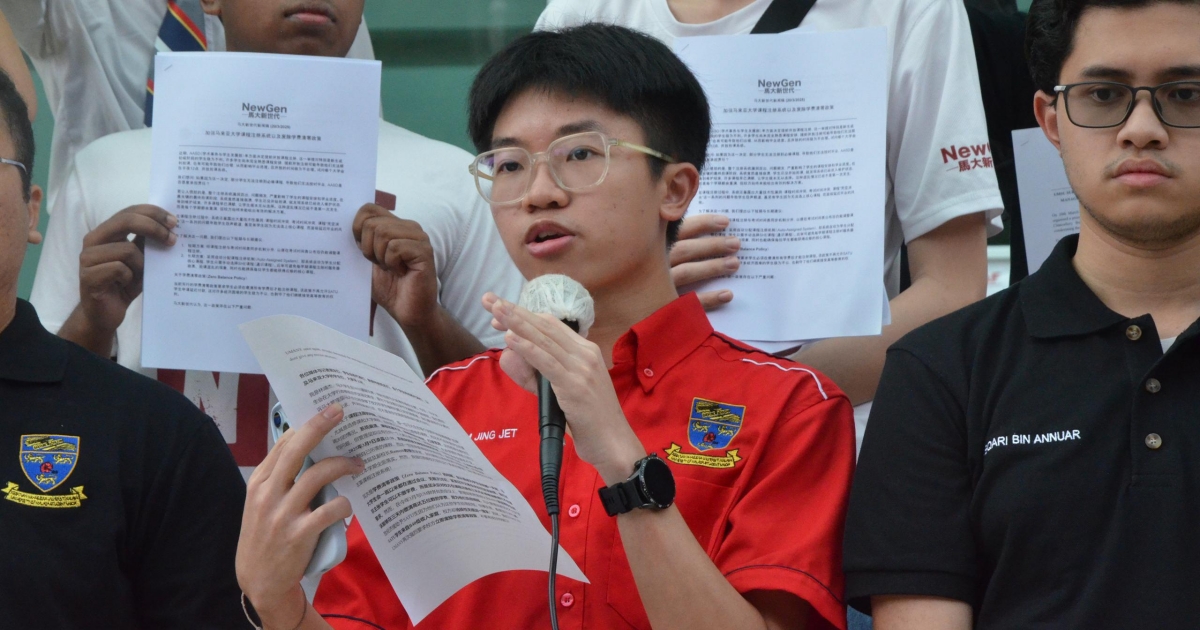

马大学生运动组织马大新青年主席林靖杰指出,吴翔熤的案件反映了大学入学遴选机制,尤其是针对STPM生存在偏差与黑箱作业的问题。虽说对于STPM生在收生制度上为“录取的最后考量”的说法,其真实性无从得知,只不过从数据中可看出,STPM考生在热门科系的占比例最少。

林靖杰分享了2023年马大热门科系学生比例,以医学系、药剂系、法律系和牙医系为例子,皆可看出高等教育文凭考生在录取比例是最少,即便是法律系所录取的115位STPM生,也不超过10%。

而近期《星洲日报》所公布各大大学热门科系的录取比例,部分热门科系的华裔生更是达到“零录取”的现象。

这也暴露出大学录取机制中“僧多粥少”的结构性问题。私立大学副教授陈日佳博士点出,马来西亚高教资源有限,而升学途径却愈加多元,导致许多本应优先考量的STPM生在竞争中不断被边缘化。

“4.0不代表一定能进热门科系,因为名额本来就少。但问题是,即使在这些有限名额中,STPM生似乎总是“被牺牲”的那一方。”

陈博士认为,STPM学生暴跌背后有两个主要的原因。其一,科系所设定的学位并不足以满足容纳多个不同升学考试制度的学生;其二,许多家长拥有“考了就会得到”的错误思想,“每个人为自己的利益考量在所难免,但在僧多粥少的局面下,难免存在考不进大学的风险。”

因为结果不确定性太高,再加上现代人的生活节奏追求快速,耗时两年的STPM文凭不再是各个学子的理想升学道路,加上科技时代造成缺乏思考,如今的学生在人云亦云的言论下,自然并无兴趣报考STPM——于是,各大学的预科班便成为了香饽饽的选择。

陈日佳表示,“有这样的想法很正常,就好像每个人抢着要拿奖学金一样。”他同样提醒,“不管世界上哪一个国家的公立大学,资源都是有限的。”

“香港每年只有香港大学和中文大学提供医学系590个学位,除去开放给境外的学生,每年仅提供给香港的学生可能未必有550个。但是是否所有香港中学文凭考试(DSE)考获最低要求,并申请医学系的学生都能如愿进入医学系? ”

公开、透明的入学机制 吕育陶:让分数说话

目前在金融界领域担任高管的马华诗人吕育陶曾曾经是STPM考试制度的受害者。他深知在当前政治氛围下,反对党只会不断炒作宗教与种族议题,而非放眼国家长远发展。在此背景下,公平透明的统一入学考试尚难以实现,任何政党若贸然推动,势必等同于政治自杀。

吕育陶指出,五一三事件之后,在种族主义政客的操弄下,高等教育逐渐背离原有的方针,沦为既得利益集团争取选票的工具。讨好土著、疏远非土著的倾向,加上各类充满种族色彩的政策,逐步侵蚀了公平与绩效导向的教育理念。

“自从政府在1998年开始实行大学预科班,和高级教育文凭平行,以双轨制让学生进入大学,这国家基本上已经撕裂了。”

吕育陶认为,要实现教育公平,必须从制度着手:

- 教育部应公开每年各大专院校的入学分数,让分数说话;

- 政府可先设立一所不设固打制度的新大学,全面开放予所有族群申请,以成绩为唯一标准,建立一套透明招生机制,待威望建立后再推广至其他大学。

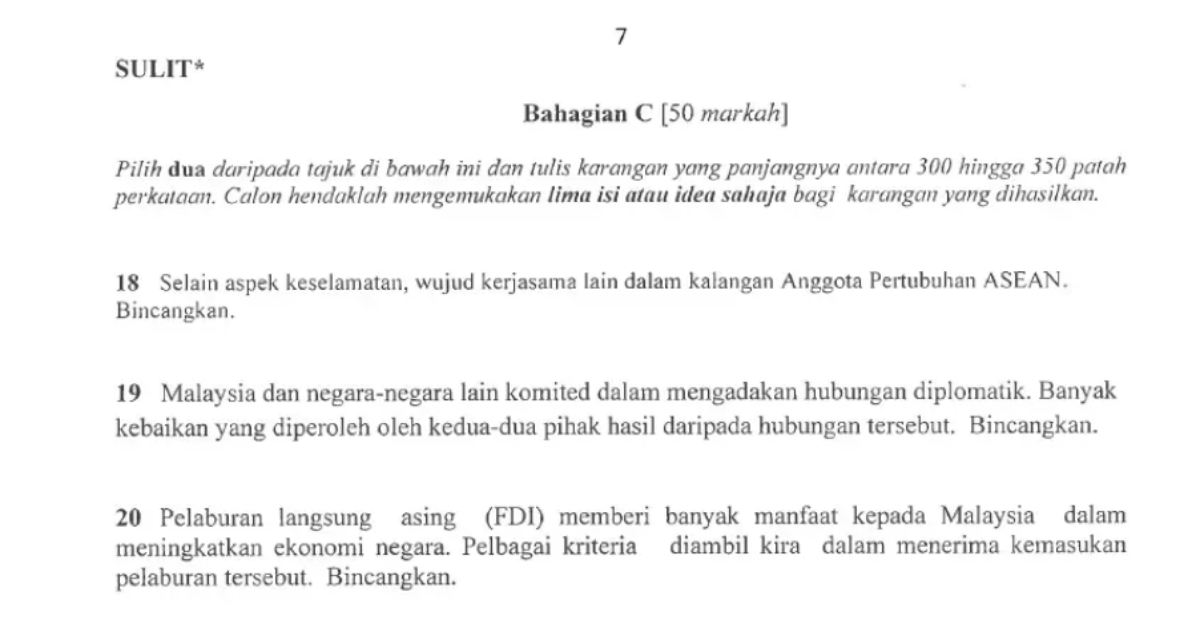

在谈及STPM阶段所面临的困难时,2018年考生刘鐦阳与2022年考生王嘉翎接受访问网访问时皆认为,评分标准不明,是其中最大的问题。尤其是必须及格的普识学科(Pengajian Am),作文评分往往过于主观,依赖教育部所提供的参考答案(Skema Jawapan)。考生若未能写出参考答案中的内容,往往会因此失分。

对此,吕育陶认为,作为统一考试的标准,“在批改各科制定标准时不能带有种族情绪色彩,也应该列出所有成绩等级的比例和分数。”

吕育陶同样指出,例如目前的中六华文课,相比起其他科目如马来文,获得优等的学生比例总是比其他科目低很多,“而教育部也从不告诉我们优等的最低分,导致许多华裔学生为了整体成绩亮眼表现,放弃报考华文课。”

重塑真的有用吗?

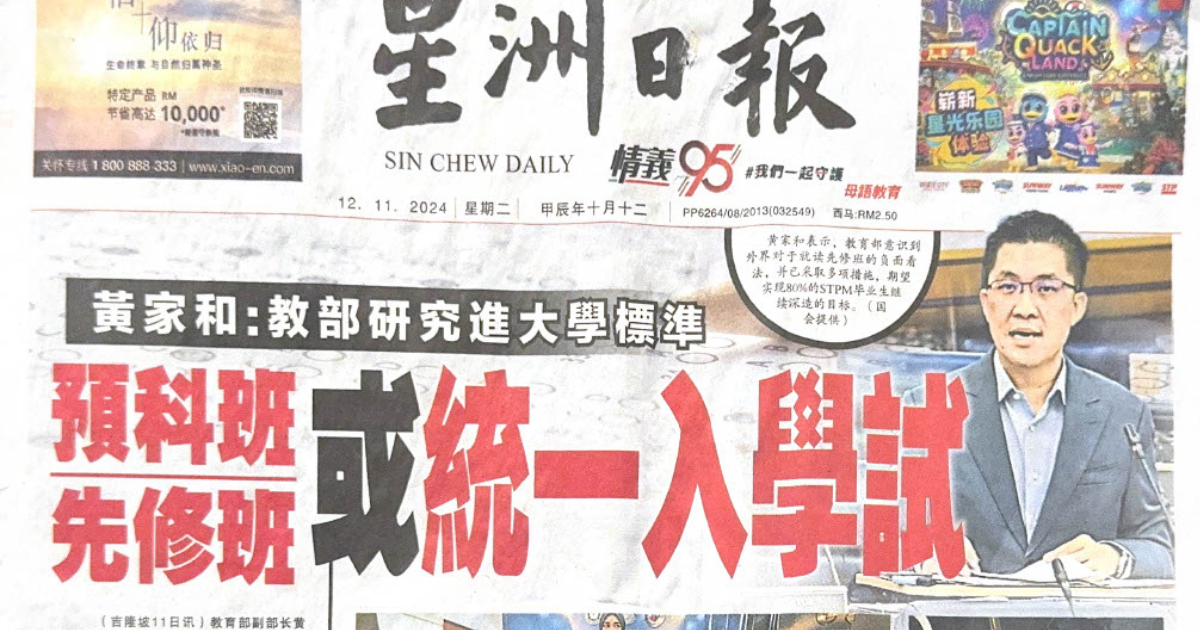

2024年11月11日,教育部副部长黄家和在国会表示,教育部将研究为大学预科班(Matrikulasi)和大马高等教育文凭(STPM)的毕业生落实“统一入学考试”的可行性,这番发言并非空穴来风,而是回应了多年来中六(大学先修班学)生与社会各界对教育制度改革的强烈呼声。

为提高报考STPM的人数,黄家和也曾在国会表示,未来或将提供中六生津贴或将重新包装高等教育文凭。但提供津贴亦或者将其重新包装,真的能够提高高等教育文凭的报考人数吗?

目前执教中六(大学先修班)的教师张少兰(匿名)质问:“如果我每个学期给你300令吉,还是我确保你一定可以考上大学,哪个更能够吸引中五毕业生报读中六的STPM?”

“要真正提高STPM的报读率,关键或许不在于津贴或制度包装,而在于能否保障升学出路,仅此而已。”

潘永强则认为,过去STPM是在中学校园内开班,学生需要穿校服和遵守校规,而考试则是终结性考试。而如今的中六教育制度则是采用学期制,总成绩将会以三个学期的最终成绩和课题作业分数来计算。

这项制度从2012年便已改革,这几年,STPM也开始“自立门户”,脱离中学校园,成立中六学院(Kolej Tingkatan Enam),然而从数据上来看,重新包装高等教育文凭似乎在提高报考人数上起不到多的作用。

今年,教育部发文告指出,国立大学(UKM)和理科大学(USM)也将在学府内设立中六课程。这项举措是否能够提高中学生对报读高等教育文凭的兴趣,还有待观察。

绩效制替代固打制,真的比较好吗?

教育制度内的固打制一直以来都是被讨论的课题。在2023年,马六甲马来西亚技术大学(UTeM)的毕业生纳文在毕业典礼上,控诉大学固打制导致优等生不获大学预科班(Matrikulasi)录取,进而导致他的朋友郁郁而终,再次将“固打制”的课题搬到台面上。

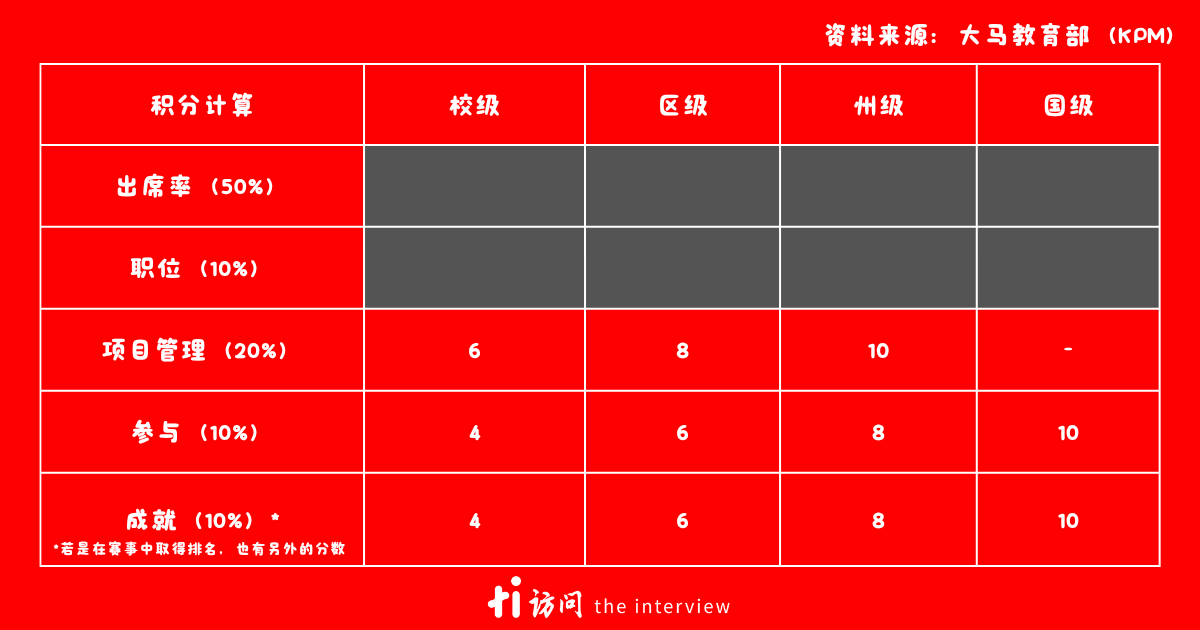

2002年,时任首相敦马哈迪医生宣布,将原有的大学录取制度(固打制)以绩效制取代。绩效制的出现,意味着公立大专录取将以90%学术成绩和10%的课外活动分数来评估申请者,这好像是一种前途光明的决定。但其实认真来看,固打制依然存在,反而让绩效制的施行变成了另一种更加艰巨的困境——体现在10%的课外活动分数上。

课外活动成绩往往反映的不是学生本身的能力,而是学校所能提供的资源与机会。这使得学生的得分在很大程度上受到体制性差异的影响。在当前的教育部评分制度下,课外活动的分数会随着活动级别的不同而有所变化,参与层级越高的比赛,学生所获得的分数也越高。

林靖杰指出,每个预科班院校都会举办常年运动会,也就是不同州属的预科班院校互相比赛,属于州与州之间的赛事。一场赛事,大学预科班的学生就能在项目管理、参与上就能获得18%的高分(依据全国高等教育部制定的评分标准)。

这是报考STPM的中六生的劣势。中六生的活动大多只在州属内进行,比赛或活动层级较低,分数有限。即使学生频繁参与,也难以累积与高层级赛事相等的课外活动分数。这便造成中六生即便在STPM考试考获得90%的完美学术成绩,也可能因为在10%课外活动分数上而出现竞争大学名额失败的可能性。

这种制度上的差异,直接削弱了报考STPM考试的中六生在整体评比中的竞争力,也凸显了目前大学录取机制在公平性上的盲点。

作为政治筹码,实施统一是否可能?

政治人物常用“固打制”来作为政治筹码,来获取马来人的选票。不禁担忧,如果取消固打制,失去了大部分的马来人选票,换来了更加极端的政治掌权者,该怎么办?

林靖杰说,“你的ideology(意识形态)应该是能够去改变这个社会的价值观,而且这个东西不只是对马来人好而已,它还是对所有人好,因为种族固打制对友族来说,它就像是一根拐杖。”

其实在一开始的时候,固打制的本意是为了帮助家境贫穷的土著生。然而,根据林靖杰的分享,拿到大学预科班的土著,有47.5%的学生来自每月收入在1万5000令吉或以上的家庭,而大学预科班的华裔则是18.8%来自B40,也就是月收入在3000令吉以下的家庭。

“有几个企业家,例如大马机场控股有限公司的主席农沙里阿末(Dr Nungsari Ahmad Radhi),他就讲固打制已经养成了友族cukup makan (够吃就行)的态度,也就是我就不用很努力了,因为已经有一个东西可以保障我进入公立大学。”林靖杰分享道。

比起废除STPM,陈日佳觉得应该将国内政府所有的升学考试放在一起讨论,“在目前的制度下是否能够进行融合。”陈日佳也在理想中看现实,他明白“这项改革不仅涉及敏感的政治和种族问题,也涉及资源调配。”

任重而道远,想要真正实现教育公平,施行统一入学考试仅仅只是第一步。

“教育公平”是所有教育工作者应坚守的核心理念。有教无类,是教育最基本的原则。唯有剔除种族主义、废除固打制度,落实公平、公正与公开,才能在选贤任能、唯才是用的基础上,真正实现一个公平透明的统一入学考试制度。

统一之下,便是寻找一套适合的教育制度,潘永强认为一个好的大学预科制度,最重要的“是有一套认可的标准,能够区别学生程度的优劣,也能够让大学能辨别出学生的能力,否则就不是一个有效的评估。”

教育的公平从来不是一纸考试制度能决定的,但一套公开透明、以能力为标准的录取制度,至少可以为下一个世代点燃希望的灯塔。制度要改,价值观也要变,而这条路,才刚开始。

👉关注访问网WhatsAPP频道,随时接受最新内容。