自得琴社作为风靡全球的华乐团体,以古琴为核心,融合民乐、古曲、电子音乐、昆曲、RAP、汉唐舞蹈与流行街舞等多元风格,打破传统民乐固有边界,成为民乐垂直领域的佼佼者。凭借深厚的文化底蕴与大胆的艺术创新,自得琴社深受年轻一代喜爱。继2024年以《琴为何物·唐·孤烟直》首次亮相马来西亚并引发热烈回响后,自得琴社将于今年8月携朝代系列第二部作品《琴为何物·宋·水云归》盛大回归马来西亚演出。

继2024年以《琴为何物·唐·孤烟直》首次亮相马来西亚,并引发热烈回响后,中国自得琴社今年将再度重回马来西亚演出。这一次将演出的是朝代系列的第二部作品——《琴为何物·宋·水云归》。

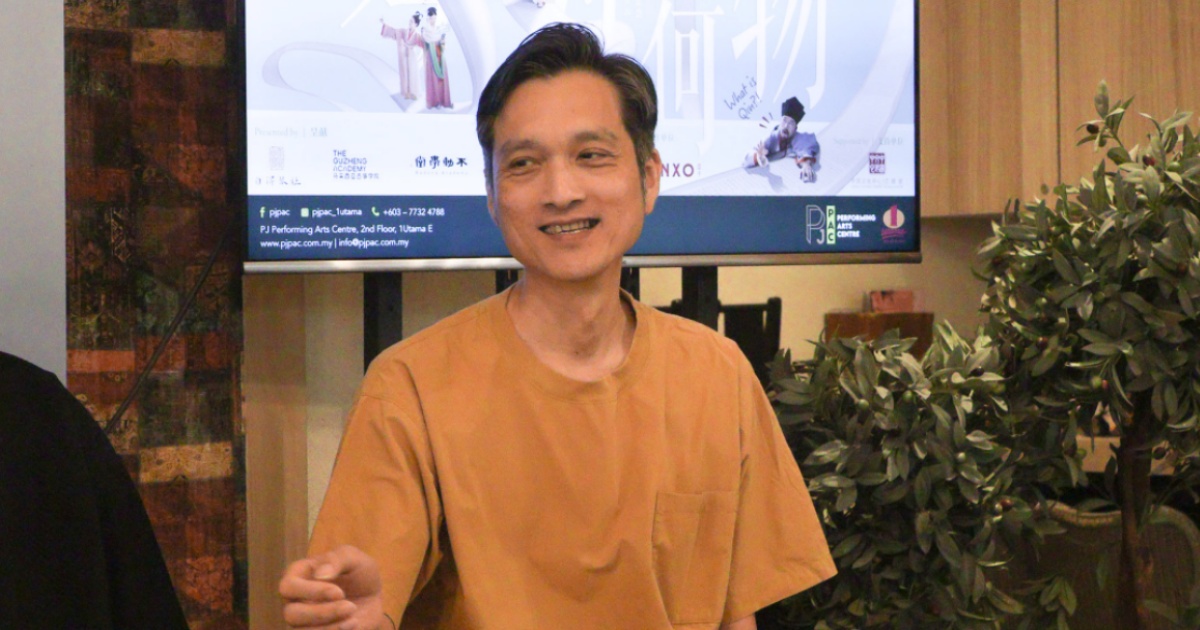

自得琴社创办人朱里钺日前在新闻发布会上表示,自得琴社与大马颇有缘分,去年海外首演便选择在吉隆坡,今年该社也毫不犹豫地再次把吉隆坡定为宋系列巡演的首站。

陪同朱里钺召开新闻发布会的还有自得琴社艺术总监唐彬、马来西亚古筝学院院长张云翔以及不动学堂创办人黄德欣。

作为风靡全球的华乐团体,自得琴社以古琴为核心,融合民乐、古曲、电子音乐、昆曲、RAP、汉唐舞蹈与流行街舞等多元风格,打破传统民乐固有边界,成为民乐垂直领域的佼佼者。凭借深厚的文化底蕴与大胆的艺术创新,自得琴社深受年轻一代喜爱。

自得琴社艺术总监唐彬则阐释了此次新作的精神内核:“提到唐朝,很多人首先联想到的是大气磅礴、文化多元;而一提到宋朝,我脑中浮现的第一个词却是‘遗憾’。宋朝在中国古代文化艺术上达到了几乎不可逾越的高峰,然而其历史背景却常令人唏嘘。因此这次作品的核心就是‘遗憾’。

“我尝试描绘不同阶层的人物,如游子、将军、文人、百姓等,在个人、国家、民族之间的情感落差中所承载的时代共鸣。在创作过程中,我甚至常常边写边流泪。能与观众产生如此直接而深刻的心灵对话,是一件无比幸运的事。这次我们也将过去两年在中国大陆巡演中累积与完善的所有内容带到吉隆坡。”

不动学堂创办人黄德欣则感性分享:“我们很多学生非常喜欢宋系列的《桂枝香》《满江红》等曲目,原以为还要等上几年,没想到他们一年内又回来了。”

他特别感谢了唐彬将古琴曲改编得动人心弦。

“虽然他说古琴独奏在观众中接受度不高,但我认为古琴独奏有它独特的、简约的美。作为古琴推广者,我由衷感激这样的呈现。”

张云翔也代表马来西亚古筝学院发言:”本次演出原本由我的伙伴王惜盈负责,惟她今日嗓音不适,由我代表发言。艺术家对作品的呈现极其讲究,而我想谈的是‘精致’与‘精良’。我的友人曾和我提过‘数据原民’与‘数据移民’这一概念。而我是一名‘数据移民’,成长过程中并不享有网络的便利,因此更懂得在艰难中打磨作品的可贵。如今是一个数据泛滥的时代,我们是否具备‘审美自滤’的能力?在纷杂信息中筛选出真正值得欣赏的作品?我希望大家支持由用心打造的团队所呈现的艺术,让好作品被更多人看见。”

本次音乐会由自得琴社、马来西亚古筝学院与不动学堂联合呈现,马来西亚华人影视协会、紫藤文化企业集团、云手文创基金会协办,并获得吉隆坡中国文化中心的支持。

谈及演出内容,唐彬透露:“宋系列历经两年打磨,不断增加曲目、调整结构。我认为观众期待度最高的曲目有《桂枝香》、《满江红》以及《泛沧浪》,因为它们在社交媒体上讨论度最高。此外,《葡萄仙子》也特别加入了舞美设计,不过碍于场地设限,我们会进行适当精简。”

唐彬还介绍了本次海报的设计理念,“这张海报由我设计,卷轴上的琴谱是中国最古老的文字谱,而非现代简谱。”

“画中三人分别象征‘打哈气’‘找路’‘问琴为何物’——皆为学琴之路上常遇之困。最终我们希望成为那位站在卷轴顶端的人:一个立足传统、心怀当下的传承者。”

《琴为何物·宋·水云归》作为自得琴社“朝代系列”的第二部作品,以“宋”为题,融合词境意象,展现古琴音乐与宋代文化美学的交融之作。延续“以琴为媒”的创作理念,音乐会将传统乐器与当代表达形式结合,探索“琴为何物”这一贯穿古今的艺术命题。

在即将到来的演出中,自得琴社成员将身着宋代复原服饰,营造“画中有乐,乐中有境”的舞台意境。节目内容涵盖传统古曲、古谱改编及原创作品,配合汉风舞蹈、诗词意象与多媒体舞台设计,将宋代“风雅”精神与当代美学深度融合,打造一场沉浸式艺术体验。

音乐编排以文学、哲思与人情为线索,从市井生活的热闹喧腾(如《醉醉渔,唱唱晚》《葡萄仙子》),到文人心境的清雅淡远(如《梅梢月》《杏花天影》《碧涧流泉》),再到家国情怀的激荡反思(如《满江红》《桂枝香》《定风波》),一脉相承地呈现出宋代社会的多元面貌与精神深度。正如演出语所言:“酒醒还醉醉还醒,一笑人间今古”,这将是一场穿越时空的心灵共鸣之旅。

去年,自得琴社在八打灵再也表演艺术中心(PJPAC)连演四场,累计售出2234张门票,广受好评。观众不仅为其精湛演出所打动,更被其深厚文化底蕴与精致中式美学所吸引,纷纷表示希望再次观赏。

2025年,自得琴社重返马来西亚,将继续以“古琴为核心,以跨界为手段”,向全球观众展现中华传统艺术的当代表达,深化文化交流,增强民族艺术在当代语境下的传播力与影响力。