余家和是一名作曲家,长年投入马来西亚民间音乐研究,着迷于里头的狂野之美,也着迷于人与自然之间无法用科学解释的神秘关系;同时,他亦如同一名声音的拾荒者,经常扛着一支毛茸茸的麦克风,独自走在城市里的寻常角落,或是孤身前往深山野林,一一采录被人遗忘的声音碎片。 他说,比起麦克风,人的耳朵太主观了,经常只听见自己想听的声音,错过蕴藏在自然里的美妙,也错过自然发出的警告。而这一切对自然的关怀,都可归结到余家和的出生地——砂拉越热带雨林给予的滋养。

话题聊到音乐审美,余家和显得兴致高昂,瞬时打开话匣子。这很有趣,他说。

如何判断一件艺术品是否唯美?每个族群有不同的审美方式。他粗浅概括,西方早期因为宗教色彩的渲染,推崇神圣与崇高的精神;在中国“敬鬼神而远之”的儒家社会里,不说神圣与崇高,反而追求典雅。

“但是在这里,我们不讲崇高,不讲典雅。”他以居住在热带雨林中的原住民为例,“喝了米酒,他们会进入迷狂、忘我的状态,舞蹈一整晚,达到一种人与自然结合的境界。就像赤道阳光直射,万物色彩鲜艳分明,他们在艺术上的表达也很狂野、剧烈、直接。”

余家和长年投入马来西亚民间音乐研究,猜想里头的那份狂野与直接,应是挨拢他的审美喜好。

如他所叹,城市人早已把艺术与生活分开,艺术家已然成了一份专业,欣赏艺术呢,则得端庄矜持地坐在音乐厅里。“我觉得音乐表演没有必要是这样的一套方式。我在森林里,看到原住民吃饱喝足后,就开始弹沙贝(Sampe’)。这就是他们的艺术审美观,艺术本来就是生活的一部分。”

曾获国际作曲大赛奖项,亦是多国乐团委约的作曲家,但眼前的余家和此刻仅仅是一名实实在在的学院讲师,身着轻便衬衫,访谈结束就要去给学生讲课。他蓄着山羊胡,一头及肩卷发恣意纵横,裹着的是一张不见任何锐利线条的脸孔,也张狂,也质朴。

其实,他也是从原始森林跑出来的野孩子。

考察大马民间音乐 踏上作曲家之路

余家和的出生地,叫做马鲁帝(Marudi),位于砂拉越美里的热带森林里。那是一座建给木材商居住的小镇,而他的父亲正是一名木材商。后来,他随家人迁到另一座位于诗巫的村落,那也同样是一个没有电源和自来水供应的地方,洗澡都在河边解决。直至小学二年级,他才搬到城市地区生活。

再长大一些,余家和偶然在一所会馆里听见笛子声悠扬缭绕,心里很是喜欢笛子特有的音色,通透清澈,遂开始学习吹奏这门乐器。

矢志走上音乐之路的他,却在三十多年前来到西马后,发现国内学府没有相关学科可以报读,于是选择第二志趣,入读马来西亚艺术学院纯美术系学水墨画。1994年,遵循一名中国教授的引路,余家和飞到中国西安音乐学院深造,主修民族音乐学,选修笛子。

“民族音乐学是一门交叉学科,主要是用文化人类学的角度研究音乐,看看一个特定社会和文化下所生产出来的音乐是怎样的一种模式。我在砂拉越出生,很多朋友都是原住民,我觉得这(原住民音乐)是一块很丰富的文化资产,所以回国后开始实地考察,跟民间音乐家交流。”

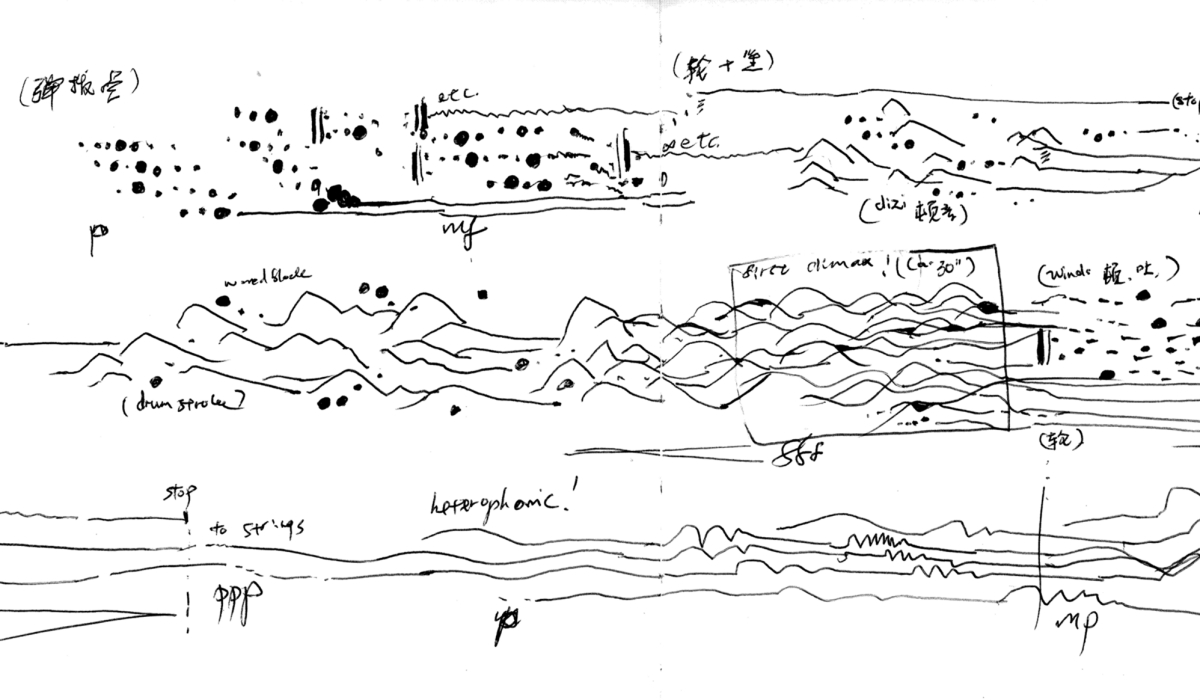

无奈的是,研究成果纵然丰硕,他却寻无发表平台。等到2006年,他将挖掘到的素材创作成一首曲子,参加新加坡华乐团主办的国际作曲大赛,成功得名,自此觉察成为一名作曲家的可能。

“从那时开始,我发觉到自己可以用民间音乐元素来作曲,后来就越来越偏向作曲家这个身份了。”

“环境与自然元素,是我创作的理由”

那首第一次创作便获奖的曲子,叫做〈Buka Panggung〉,有“开台”之意,取材自马来传统皮影戏和玛蓉剧。这些马来民俗表演在正式演出前,往往会先进行开台仪式,祭拜四周,净化舞台,避免表演期间受到幽灵干扰。

“我很喜欢这样的一套仪式。”

问及原因,余家和不正面回答,而是岔出一条殊途同归的分支。

“前年,我到森林去拍摄、录音原住民在河边演奏鼻笛的过程。我们把摄影机和麦克风摆好,让他45分钟自由地做他日常生活要做的事。吹完以后,他开始祭拜自然,口里念念有词,这对我而言很震撼,他们很尊重自然,抱着一种感恩的心态,发展成人跟自然一种直接的关系。”

余家和强调,这无关宗教,也无关迷信。人与自然之间的关系,有些可用科学加以解释,有些则跌落在科学范畴以外,而这些无以言明的种种,在他眼里极其迷人。

“那是他们的信仰,是他们用自己的方式来跟自然对话。就像我每次问原住民,你这个沙贝是怎么弹的?音乐是怎么来的?他们会说是祖先托梦给他们的。他们跟自然有这样的一种神秘关系。”

一如马来皮影戏和玛蓉剧的开台仪式,也是乐师在用自己的一套方式,与自然和谐共处。

“这种对自然的祭拜、崇拜,对我而言,是人们对生活空间的一种尊重。这也是我们的民间音乐很美的部分。”

余家和并不否认,自己对于自然与环境的关怀,源于童年时期的丛林生活,这也深深地影响着他在音乐创作上所追求的方向。

“我的创作理念,无形中是加入了自己的生活经历,所以我的音乐会有环境元素,这也是为什么我要创作。”

重返砂拉越森林 开启采集声音的旅途

余家和除了是一名作曲家,也是萧和笛子的即兴创作者。音乐带他穿梭世界各地发表作品,音乐也在时隔多年之后,带他重返砂拉越内陆地区没水没电的长屋生活。

那是2007年,他从美国大学担任驻校作曲家归来,领着随行的数十名教授与学生,坐船沿着峇南河进入森林实地考察。

“小时候的记忆没什么印象,那是我长大以后第一次走进森林里。”

那几天,原住民如常上演着他们的日常,弹琴高歌,尽兴舞蹈。印象深刻的是,余家和说,在长屋里听原住民的音乐表演,与平时听光碟里的商业性质录音,两者大不相同。他接着用了连串外行人难以理解的术语解释其中的差别——声音的质量(quality)、声波在原生态环境中的反射(reflection)与反转(reverse);最后叹道,“那时我没带录音器材,觉得很遗憾。”

尔后,几乎每年,他都会带着简陋的录音器材跑进森林里,收集原住民音乐表演的片段。直到疫情来袭,禁止远行,才暂且中断这个固定行程。然而,隔离期间,他却也有另一番可贵的发现。

“每个人都在隔离,人的活动减少,路上的汽车也减少,工厂停止运作,诶,我在森林里听到的声音,也可以在城市里听到了,昆虫啊,小鸟啊,又重新回到这样一个没有很大噪音的环境,我觉得很美妙。”

这让他下定决心购买专业的麦克风,走访多个住宅区的公园,把城市里的美妙声音好好地录下来。

“早上,小鸟的叫声最多,晚上则是蟋蟀,每个时段都是特定虫鸟的活跃期。”

声音的拾荒者:录音动辄三小时,仿如坐禅

等到管制令稍微松懈,他第一时间跑到蒲种山录音,每个星期如是往复。常常一录,便是三四个小时的定神不动。

“不能动,动了麦克风会收音,也不能用力呼吸,要调整气息,整个人静下心来,完全集中在耳机里收录的声音,身体得保持平衡、放松,否则无法久站。”他笑道,“感觉像是在坐禅。直到耳机里再没有新的声音跑进来,我才停止录音。”

在创作与教书以外,他亦如同一名拾荒者,独自走在城市里的寻常角落,孤身前往人烟稀疏的深山野林,一一捡拾被人遗忘的声音碎片。这些声音碎片作何用途,余家和都想好了。

“第一,我会原原本本地把声音保存下来,作为资料库,日后可以做成声音博物馆,也能供学者研究,因为等到这些地方发展起来,很多声音以后肯定听不见了。第二,我会拿来加工,进行创作。第三,我还收集了很多具有文化价值、社会意义的声音,包括码头的声音、菜市场的声音,以及逐渐没落的行业如老婆婆车衣服的声音,我也想保留下来。”

本以为他喜欢的是大自然的鸟叫虫鸣,此时方知,余家和真正在乎的是那些正在消失的声音。

身为一名艺术家,他如何看待自己与社会的关系?艺术家心中一定要有所关怀吗?

“大家有不同的创作动力,而我认为,艺术家必须要去关怀他四周的环境,因为艺术作品不纯粹是好像不食人间烟火那样,一生都在音乐厅、展览厅打滚,不知道外面发生什么事。”

这番领悟,自他多次参与社会运动以后,变得更为清晰、笃定,近年来的作品也更多地结合自然元素,盼能借此唤醒人们的环保醒觉意识。

“净选盟1.0集会,一名我很尊重的老前辈说,他看到大家在街头为我们斗争,所以他不能让自己待在家里。我开始反思,为什么我不去参与对抗一些不公正的事?因此,从净选盟2.0开始,几乎在吉隆坡举办的游行,我都会参与。本来我的作品已经包含环境元素,但在参与社运后,环保意识啊,捍卫自然啊,这些元素又更加强了一些。”

静下心来 你会听到自然的美妙与警告

起心动念听似激进,但余家和想要呼吁的,不过是让人们尝试静下心来,聆听环境四周的声音,如此才能接收很多来自大自然的讯息。

“人耳的听觉习惯是很主观的,你只听到你感兴趣的声音,不感兴趣的,你会忽略它。是一种选择性地听。比如你在一个环境里面,你不会听到虫叫声、流水声,因为你要去上班,你只关注路上汽车的动向。我说的‘静下心’,是让你不带功利主义地去听环境里的所有声音,让所有声音都传入你的头脑里面。”

如果我们不静下心来聆听,我们其实错过了什么呢?

“你听不到今天有些小鸟为何飞进来,有些昆虫为何减少,你体验不到那种美妙的感觉,也听不到环境给你的警告。”

他解释,在大自然里,即使是同个物种小鸟的叫声,也不会重叠在相同的频率上,它们会回避同样的声波,确保各自的声音得以穿透出来。因此,一个环境里的声音频率多元与否,可视为生物多样性的指标。

“鸟儿的频率大约在1000至3500赫兹,蟋蟀则是3500至5000赫兹,而蝉是5000至8000赫兹。反观汽车、工厂的声音,都在500赫兹以下,曾有研究显示,城市人多出现精神问题,部分原因是因为城市里的低频太重了。当我们静下心来,才能听到不同频率的声音。”

仔细聆听,我们或许也会察觉,周围虫鸟的叫声从何时开始趋向单一,这喻示着伴随城市发展而来的噪音污染、气候变迁,以及可能发生的灾难。

我们多用视觉来掌握世界,但听觉亦很重要

而此刻当下,在他任教的学院一所空旷教室里,除了两人的对话声,身后持续传来旧款大型冷气机轰轰轰的噪音,侵扰着一整场的访谈。好奇问他,从事音乐与声音工作多年,是否会对周遭的声音特别敏感?他提及去年在美国自行展开的录音计划。

“我跑遍了华盛顿州几乎所有咖啡厅,收录室内的声音,研究为何有些咖啡厅我愿意坐久一点,有些环境我一进去就想离开。这是因为空间里的选材、宽窄,会影响声音的反射、反转和延宕(delay),是地毯多还是玻璃多,屋顶高旷还是低矮,直接会对你产生影响,就像现在这个冷气低频的噪音,是很压迫的。对我来说,我发现木材打造的空间最为舒服。”

说到有趣的录音计划,他也曾设想透过声音来记录人物,比如画家。世人多以作品来对画家进行评断,然而,从作画的过程中,运笔时产生的摩擦声,也能窥见一名画家的性格。

“人对事物的掌握,70%都是用视觉,却忽略了听觉,但听觉应该是很重要的。”

静下心来,打开双耳,抛开功利主义,全盘接收环境里所有的声响,里头或许会有未曾感受过的山水,等着我们去发掘。

编按:余家和将于10月14日登上TEDxPetalingStreet 2023 年会【衡】的舞台,带大家聆听美妙的旋律,感受音乐与大自然和谐交融的自然乐曲。