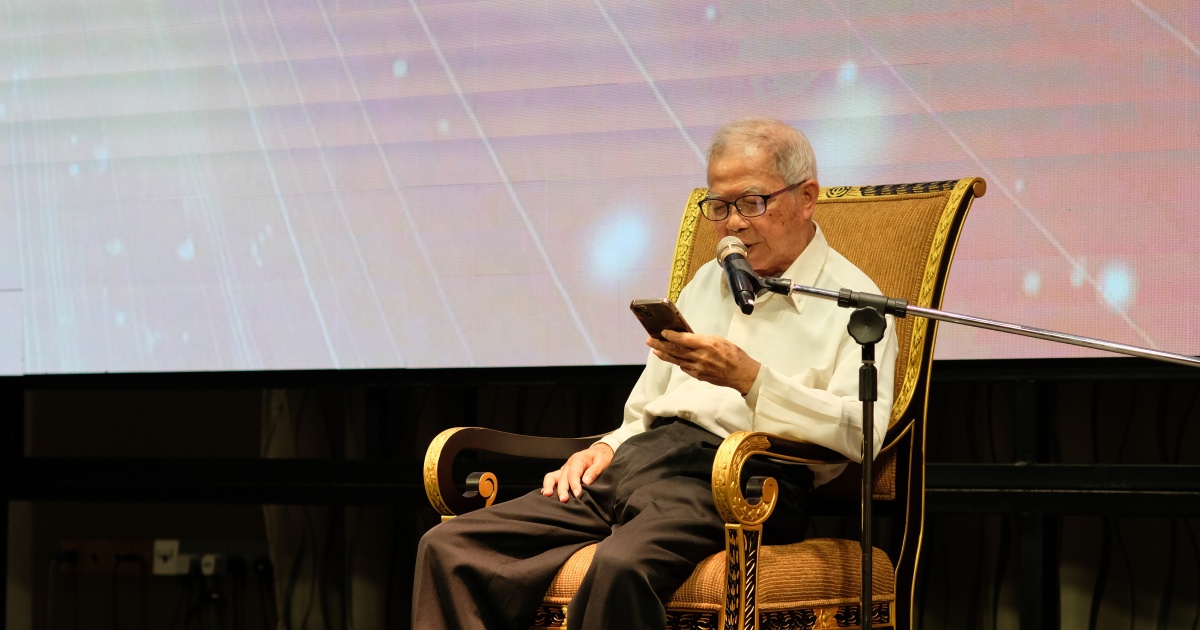

从校园里的“野孩子”,到“焦点合唱团”、“另类音乐人”,再到与张盛德并肩的“大费周张”,走过半个世纪的音乐旅程,他依旧坚持用吉他与旋律记录人生。如今年过七十的他,不再追逐虚名,只渴望把每一首歌写得更真切、更动人。周金亮说:“音乐能够让人找到平衡,也能让人彼此产生共鸣。”

对周金亮而言,音乐便是如此自然——它不是舞台上的掌声与光环,而是生命中不可分割的一部分。这一次,我们走近他,听他讲述自己与音乐不曾分开的故事。

丰收的季节,夕阳西下,晚风拂过摇曳的树影,金黄色的稻田一望无际。辛勤一天的农人,倚在家门口轻声哼唱,歌声带着满足与感触;隔壁听见了,便自然应和——这一家唱罢,另一家又接续,旋律在村落间流淌。

这是小时候家乡留给周金亮的画面。对他来说,音乐就像一条无尽的河流,串连起人与人之间最真切的感受。他这样形容音乐:“它是人生的一部分,没有停过。”

从中学时代起,吉他便成了他生命的伴侣——从每天三小时到八小时的苦练,到参加大大小小的比赛,考取资格,甚至担任考官。一路走来,他开始反思:学习古典音乐的意义究竟是什么?

走过半个世纪的音乐旅程,周金亮如今只留下最单纯的心愿:“我只想把我的歌写好。”而这份简单的执念,也构成了他与音乐最深的对话。

音乐路上的孤独灵魂

从激荡工作坊时期的“焦点合唱团”,到“另类音乐人”,再到如今与张盛德携手的“大费周张”,周金亮始终不觉得团队解散是一件负面的事。在他看来,“人生本就是聚散无常,没有什么是永恒的,这只是一种信念。”

这些年来,朋友与伙伴因为音乐而相聚,也因为音乐各自启程。比起“热爱”二字,周金亮更愿意强调,音乐能给予人心灵深处所需要的养分。

“组团,是因为看见一些事可以一起完成而聚合;而分开,是因为最初的想象已经实现。”他总结道:“每一个阶段的结束,都是为了期待另外一次的结合;每一次的结合都是为了期待之后的分道扬镳,再去另外一个领域结合。”

因此,在踏入新的组合之前,周金亮总会先问自己:“下一站,我还能做什么?”

从最初的懵懂,到一路摸索,再到不断尝试与调整,周金亮坦言,自己已逐渐放下许多年轻时的执念与追求。

自弱冠之年踏入音乐,到如今年届古稀,他形容自己“长大了”。不再把个人荣誉当作目标,他意识到音乐的价值早已超越了个人层面——“从最初的自我思考,到后来发现音乐,其实可以承担更多。”

“音乐无处不在,为什么要把自己局限在流行音乐,只要给别人知道自己的喜怒哀乐呢?音乐,能够关心我们的国家,这个土地所有领域的人,包括公益团体、弱势群体、教育工作等”。

野孩子周金亮:只想把歌曲写好

肩上背着一把吉他,他或许是校园中的风云人物,周金亮说:“我比较像是老师口中调皮的孩子。”

中学时期的他,喜欢独来独往,太平的山或湖,都有他一个人的脚步。“但还是有一班朋友一起,半夜在路边弹吉他。”但是脱离团体后,周金亮也能够从孤独中找到乐趣。

“弹吉他是每天必须要做的事情,每天要做上三到五个小时的事情。当时我就了解到继续升学找不到自己的热爱,反而音乐、写歌成为了我每一天都很想去做,并且做好的一件事情,所以我就决定走这一条路。”

在这条路上,当一切都看似抵达终点时,周金亮开始往回看,“该参加的比赛也参加了;该考的试也考了;也拿了全国冠军,也做了考官”,周金亮开始问自己:“我学习古典音乐的目的是什么?是为了教课吗?还是为了比赛?”

“我就只是要把自己的歌写得更好。”

故事说得好 会产生同理心

周金亮自己写过歌、自己谱过曲。通过音乐探讨华教、儿童、佛教、抗战、环保等等议题。但周金亮只是认为他“不是在说大道理,但只是想把自己的感受说出来”。

“不要忽略你手上这一把工具,当你把故事讲得好,很多人会产生同理心。”

写过六百多首歌,他不曾把自己定义为创作歌手。创作对他而言,并不简单。并不是写了歌词,套用在已有的曲风中,就能叫创作,“创作应该是一个全新曲风、和弦的出现”。

反观如今的音乐,都在套用一样的旋律、歌词,在追求这一种只需朗朗上口、洗脑的歌曲即可,对于“抄袭”这一现象,也变得非常宽容。现代社会对于歌手品质和能力的追求,也只要求歌不难听就行。

周金亮坦言,现在做音乐的门槛确实不如以前那般高。“过去要做歌手,要出歌,要先写歌、谱曲,再经过唱片公司的答应、出唱片,才能叫歌手”,所以过去的歌手是经过挫折再打磨后——闪闪发亮的。

如今的音乐圈,有个手机好像就能打通这一条路途,用手机录音,丢上网,就能成为一个歌手。

“这一个演变没有对错,时代在改变”。网络时代的蓬勃发展,注定了许多东西开始变得容易实现,又何尝不是给这世间的普通人一些改变自己的机会?

影响他的约翰连侬与遥远的不丹

约翰·连侬(John Lennon)曾是披头士乐队的创始成员,也是影响周金亮最深的一个人。

”他的创意对我影响很深,他是一位充满想象、充满智慧,对人生充满思考的一位艺术家。他的歌词很简单,但却告诉我们很多人生很重要的东西。“

在约翰连侬〈Imagine〉的歌词中,是这样写的:

“Imagine there’s no heaven /…… /Imagine all the people /

Living for today / Imagine there’s no countries /……/ And no religion too / Imagine all the people / Living life in peace……”

周金亮说,约翰设想的是一个没有天堂、没有国家和宗教,所有的人类都活在了和平和今天的世界……歌词简单,却蕴含着约翰·蓝侬对于世界和平的追求——一个没有分歧、贪婪、饥饿的地方。

“音乐能够突破语言的障碍,我明白英文,所以我唱得很开心;我的朋友不懂,但我唱给他听,他也很开心。”——音乐能够做的不仅如此,“听歌的时候,能够放下心里面的不平衡”。

周金亮也曾在一个如同约翰连侬所设的想象中什么都没有的地方,找到了内心的平衡与理想——不丹。

不丹位于中国和印度之间喜马拉雅山脉东段南坡的一个南亚君主立宪制内陆国,是许多佛教徒的首选的朝圣之路。在不丹的十多天旅程中,周金亮拜访了许多寺庙、佛像,在一个有着浓厚宗教色彩的国家,周金亮却觉得“太简单了”。

我一直在想,那些伟大的上师愿意花整半世为了人的生与死,闭关思考,冥想,那我能够做什么?我只懂音乐,我就用音乐来做一些跟他们一样,对生命的思考,所以我就跪在佛脚下,许下要写一千首歌的挑战。

音乐是存在身体里的一部分

音乐,是一个抽象的符号。感受、欲望化作音符落在五线谱上——激烈的鼓点点燃心灵战火;悠然的琴声安定不安情绪……周金亮说:“音乐的力量太强大了”。

一个人心里面的欲望,通过声带那种震动而发出声音来,抒发内心最真的感情,没有语言就能够表达出来。所以音乐是什么?是身为一个人的一部分。

走过音乐54年,70岁的周金亮并不担心自己跟不上时代的更替,他相信如果连“自己”都做不好,任何人都能够把我们取代。

“我只想告诉我自己,要真心对待每一首歌曲的创作,真心对待每一首歌词是否把我的真心话写出来,这样就够了”。

会有放下吉他的那一天吗?“不会。”他坚定地说着。

“小时候我喜欢看武侠小说,我一直有个梦想就是要写一本武侠小说。我不会放下吉他、放下音乐,我只会再多选一样东西来做,就是写小说。这两个行为一定会维持到我生命的最后一天。”

所以,白发苍苍又如何?我看到的是自由的歌声,不败岁月的风。