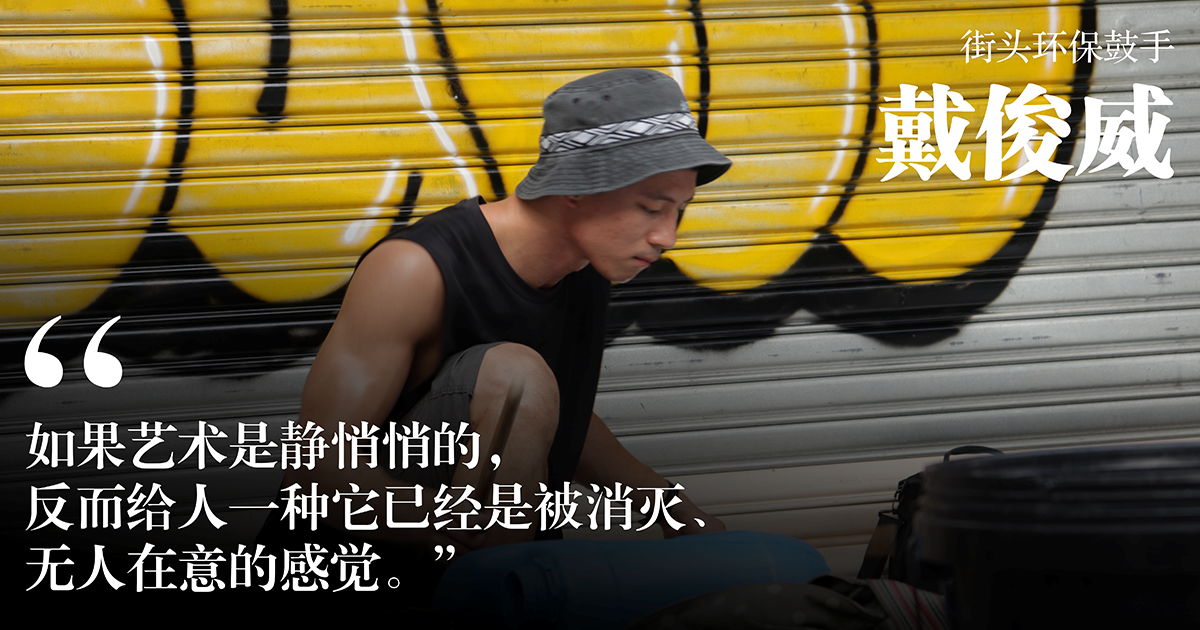

他用废弃物品如管、桶、锅、碗、瓢、盆等组装成一套独特的敲打乐器,在吉隆坡中央艺术坊旁进行街头表演。从中学二十四节令鼓社团起步,到疫情期间的自我怀疑,再到如今坚持创作,他用鼓点诠释着对艺术的热爱。他是街头鼓手戴俊威。

第一次见到戴俊威,是在中央艺术坊地铁站旁,许多看似废弃物品的乐器摆置在他前侧,鼓槌挥动间,节奏密集,一首接着一首的鼓曲吸引着路过的人停驻,他张扬、充满能量,甚至让人觉得他是个难以安静下来的人。

再次见他,是采访当天。身着宽松T恤,神情沉着,与鼓声中那个爆发力十足的鼓手相比,眼前这个人安静得几乎让人忘了他曾在街头表演时的狂野。

废物再利用 敲出一种节奏

中学毕业后,戴俊威就进入了敲击乐公司工作。后来在辞职后的空白期,无所事事的戴俊威开始对国外的街头艺术有了兴趣,于2018年正式踏入街头表演行业。

戴俊威并未采用昂贵的架子鼓来进行表演,而是以一些废品组成乐器,PPR水管、水桶、饼干铁桶、不同大小的锅碗瓢盆,成为戴俊威的表演工具。

使用废弃物品来作为主要的乐器材料,有什么特殊意义?戴俊威却简单回答:“因为比较环保。”在失笑之间,他说:“如果用好的鼓,成本就会高,你在街道上敲打,也会破坏鼓的声音”。鼓的自由度高,敲出声音连贯成一首动感十足的鼓曲,好像就可以了——本身,“它的概念就是很自由的去做”。

敲击乐与其他类型的音乐不同,只要能发出声音,都能成为敲击乐器,“只要尝试把一些好听的音乐组合起来,他就能够成为一组鼓。”

这一套鼓的组成在淘汰与替换中渐渐形成如今的组合,也见证了戴俊威六年的街头艺人生活。在这段过程中,也遇到过许多有趣的人。小小的赞助箱内,有过芒果、一包饭、护身符,许许多多奇怪的小东西……“之前有一个小孩子,他开始跳舞,就好像鬼上身那样”。

忆起第一次在街头表演,他仍旧能感受到那份心跳加速的兴奋。“技术没有很好,技巧也是乱七八糟,可是就是在做一件‘逾规’的事,让我觉得很兴奋。”

戴俊威说,13岁加入中学二十四节铃鼓是一个转折点,“如果当时没有加入表演团体或打鼓的团体,我就不会体会到那些表演带来的美好,我可能就不会走这一条路。”

“最重要的就是忠于自己,你想做什么就去做,什么都去尝试一下才会有很多发现。”

无时无刻都在创作

对于年轻就踏入这一“不务正业”的行业,他说:“其实我和一般人没什么分别,都只是打一份工而已。只是刚好我的工作是表演、是创作、是艺术而已。”

“表演好像一个图书馆那样,有很多类型的书,有一些作者是在追求自我;有一些是帮你解答问题;有一些是教你这样理财。剧场也像一本书,你就找一本你觉得跟你有链接的表演去对话就好了。”

戴俊威说:“人其实无时无刻都是在创作”。对他而言,创作隐藏于日常之中。

今天用走的,明天是不是可以用跑的、或跳的?或许,今天不用汤匙吃饭?亦或者我在派传单,我只能派吗?我能不能,是不是有在感受路过的人、炎热的太阳和流下的汗?——东西在变,创作也是变。

“有的时候,创作好像是有那么一点点,不跟着世界的洪流走。”我们看到世界是这样走的,而我们回应世界的方式就是创作。

有时候,也想挑战自己的能力,“一个小时内不停地打鼓”,但透过创作去找寻自己对于美的追求,“这样打鼓好像会更好听”——这是当下戴俊威正在追求的事情。

戴俊威的创作不仅限于鼓,他曾自创属于自己的舞蹈风格——野兽派。

戴俊威分享自己在疫情期间无所事事,便随手拿起一本美术史。在翻阅之间,了解到野兽派的绘画风格,是法国20世纪初期的象征主义画派,以强烈的视觉冲击和狂野的色彩为主。野兽派创始人之一亨利·马蒂斯(Henri Matisse),一位本职手握天秤,却也想分出一只手握着画笔的律师。

马蒂斯创造野兽派的理由很简单,他只想画画,拿着画笔就是画,毫无章法的画法,像野兽一般狂野、自由,就像他只想动起来,怎么动都行,让戴俊威感触极深。

而戴俊威的野兽派舞蹈的创作则是效仿马蒂斯,“动起来就可以了”——每天给自己一个小时的时间动,想怎么动就怎么动,直到某天“感受到身体不一样了,动起来的时候也有些规律”的时候,就知道可以了。

曾质疑过的瞬间 从未有过放弃的念头

在疫情肆虐初期,政府颁发了一系列的防疫标准作业程序。然而在官方所推出的疫情管制令的标准作业程序中,戴俊威并没有找到与艺术领域的作业程序,让他陷入自我怀疑:“这么多年去做的一件事情,对别人来说就只是娱乐而已吗?”

他所参与的剧团也在疫情期间与马来西亚捷运公司合作《过站:一首穿梭在MRT的诗》,让艺术家将艺术从室内搬到公共空间,也是为了回应当下社会的一些压抑的氛围。

在轻快铁上舞蹈,打破了疫情之间的安全距离,更拉近了他与观众之间的距离,同时间放大了民众的漠视,如同在防疫作业内被消失的行业,民众冷淡的目光让他再次叩问:“表演、艺术的意义在哪里?”质疑和恐惧都让戴俊威难以承受。

相比于鼓手身份,作为舞者的戴俊威好似更为感性。在剧场内的观众是为表演者而来,反观室外的表演让观众成为流动的水,不为表演者驻留。他坦言,“我是因为有了与观众的能量交换,我才有继续表演下去的动力,但是突然间这件事情不见了。”

匆匆而过的观众对依赖观众的戴俊威来说,是恐惧。面具,是表演计划之外的产物,也是他抵挡冷漠氛围的工具。“至少我不是直接去面对这件事情,有这样一个角色帮我挡着,我就能够躲在后面去观察整个事情。”

恐惧之外,是坚持。即便诸多质疑,也不曾有过放弃走下去的念头。他说:“可能应该还会走很长一段路。”

小圈子的世界 艺术要更百花齐放

“你不觉得马来西亚人其实对表演艺术的认知没那么高,亦或者是通常被忽略?”戴俊威突然抛出这么一个问题,他也曾好奇,“为何大学生不愿意进入剧场?”对戴俊威而言,表演艺术像是出现了断层,无限希望的大学生似乎不再对剧场产生兴趣。

“每次我去看表演,都是同一批人。”他坦言。

过去,马来西亚也曾引进了海外的艺术表演,如2023年来自台湾布拉瑞扬剧团的《路呐》、2024年国光剧团《魔幻京剧》至今年2025年香港剧团进念·二十面体的《唔讲得》、近期旅居台马两地导演高俊耀的《感谢公主》,都能够看出马来西亚对艺术行业的支持。

只是,引进国外的表演艺术,却忽略本地艺术家的权利和保障,对本地从事艺术行业的人是否感受到另一种来自海外的竞争?

戴俊威却喜闻乐见。他认为大小艺术在本地演出、开花,所引起的讨论,都能让人觉得“艺术尚存”的想法。与之相反,“如果艺术是静悄悄的,反而给人一种它已经是被消灭、无人在意的感觉”。

“但我们还是要去竞争,除了自己的行业内竞争之外,我们也要去跟电影行业、演唱会竞争。因为我们选择太多了”,他说。

“当我看到表演者很诚恳地在做表达,世界就好像变好了点。我是蛮想看到很多表演在发生,然后大家可以再看了之后,就有一些讨论,那种氛围是蛮好的。”