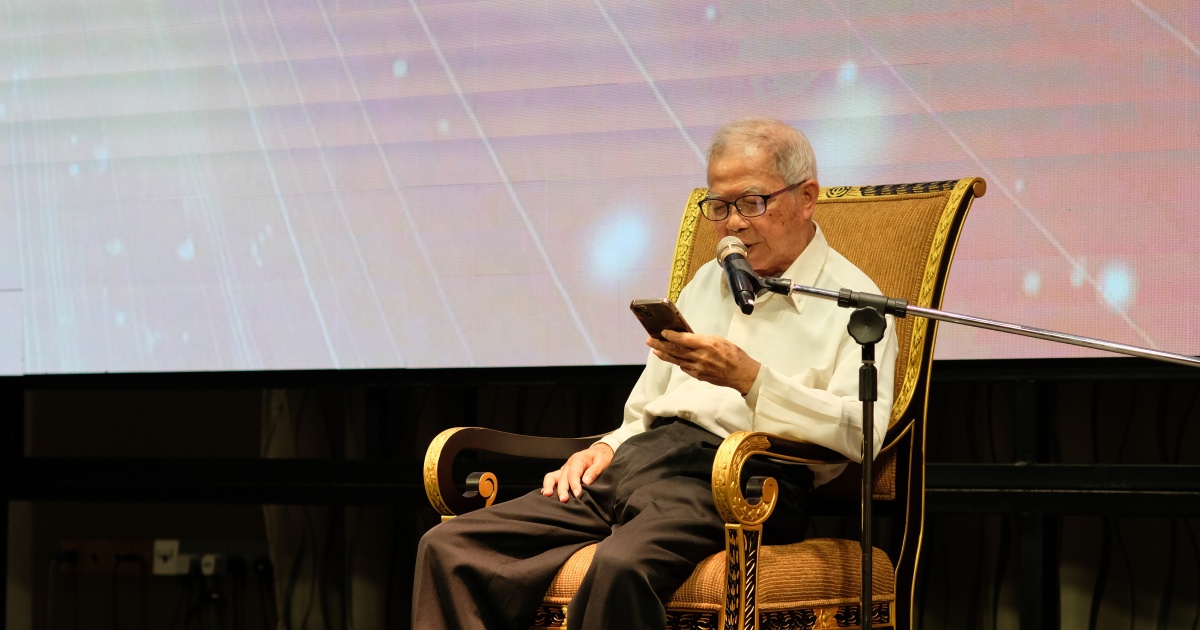

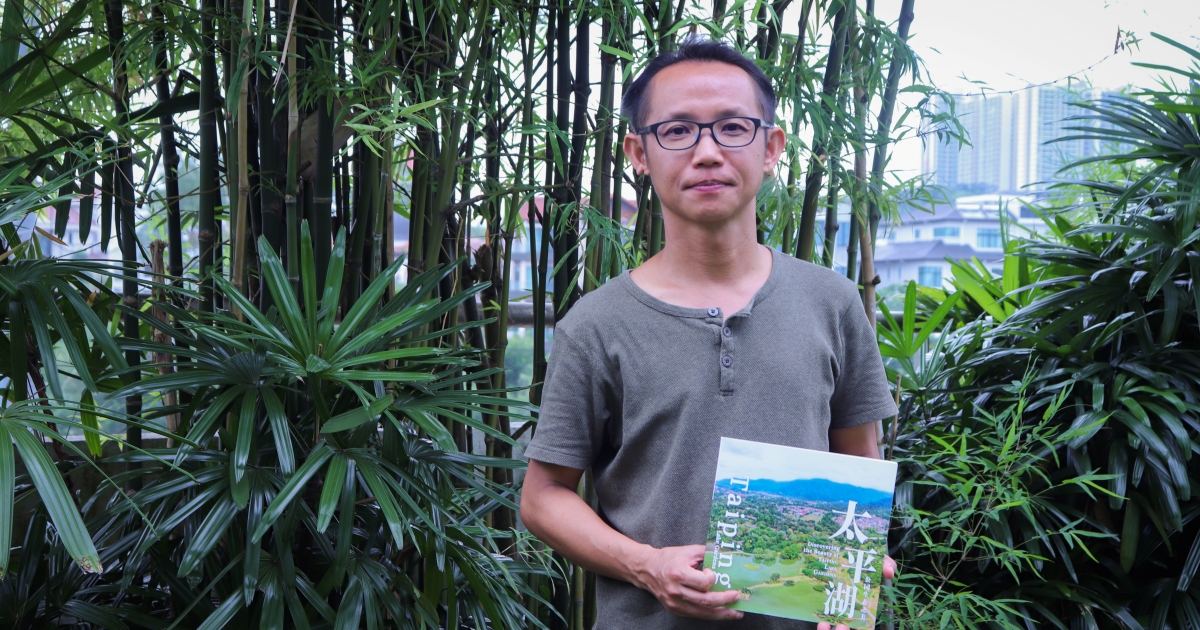

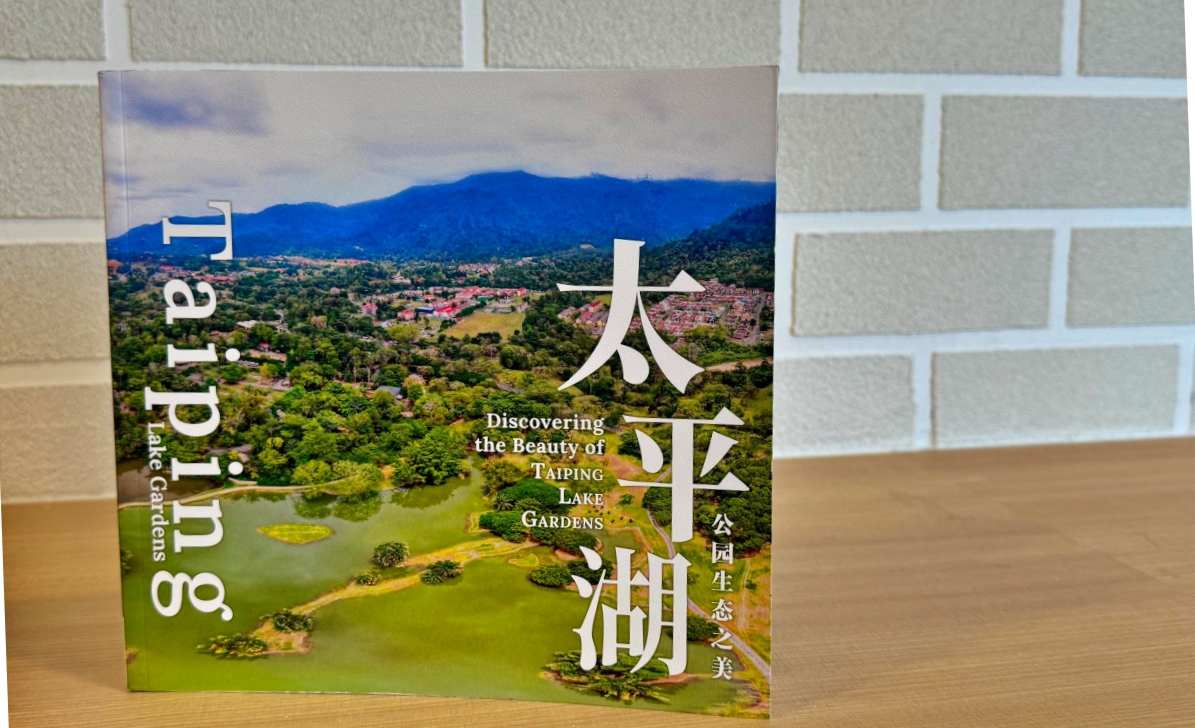

2024年3月份,吴咏駩出版了《太平湖:公园生态之美》一书,介绍一系列他在太平湖探索的动植物。从父亲鱼缸里的鱼培养起对大自然的喜爱,于他而言“是一种天生的兴趣”。 认识大自然,就像认识一个新朋友,“有了兴趣,自然而然就会想要认识。“ 吴咏駩用一年时光,每两个月一次的太平湖考察的过程中,完成了这本特别的环境科普书籍。在马来西亚众多天然湖泊之中,他最终选择了本为废弃矿湖的太平湖。至于原因,他坦言,是出于一种“对人类破坏力的害怕”。

出版多本自然环境教育类书籍的吴咏駩回忆,他对大自然的兴趣萌芽于童年时期,起因是父亲在家中鱼缸里养的那几尾鱼。上大学前,他主要喜欢动物,直到进入台湾大学生物系就读,才开始接触植物的世界。这段在台湾的留学经历,也让他更快掌握如何观察和理解生物的特征。

谈起自己喜爱大自然的原因,吴咏駩说,这只是与生俱来的兴趣,并非刻意选择,却也因此自然而然地走上了环境教育这条路。

在社会价值中找到个人价值

在现今社会,追求“价值”几乎成了唯一的宗旨。从小时候不断报读的培训班,到小中大学拼命追求好成绩,都是为了获得一纸好的文凭,找到一份体面的工作,赚到更多的钱。为了在快速运转的时代里脱颖而出,教育也逐渐转向训练竞争力,让人们在有限的时间里拼尽全力提高自身“价值”。

在这样的社会氛围中,走进大自然、看一棵植物、一只动物,去观察那些看似无关功利的日常细节时,往往会听见家长担心地问:“这样能赚钱吗?”

他坦承,做环境教育的价值确实是比较低。但他同样认为:“这个社会确实需要各种各样的人,总得有个人优先带一个好玩的东西进来,如果社会需要这一个角色,我会成为那个角色。”

“个人有个人的价值,做文化的将文化的价值,我也不需要去特别说服别人理解我这份工作的价值。当社会需要我去讲解的时候,我就可以把故事说给人家听,这也是我这份工的价值。”

“我越来越重视的是一个感觉,比起去观察,我更喜欢的是感觉,多过真正去认识那个东西。现在去工作去找到一个自己喜欢的角落,去放松地、享受。”

这样的生活像什么?他说,像一棵小草,或者是一个小麻雀。那些躲藏起来的小小生物,也许是大自然之中并不起眼的生物,却在自己的生活里好好生长,这是吴咏駩对生活的态度。

“过一个小小的生活,轻轻松松的。这是我喜欢的生活方式,而我天生也觉得这一种生活方式很轻松。不用特别去追求什么,我现在在生活中也能看到一些稀有的东西在发生,真正生活的还是在身边。”

兴趣引领一切发生

如果想踏入大自然,该怎么开始?吴咏駩觉得,没必要设立任何指南来教导那些初出茅庐的探险家。他说:“有了兴趣,自己就会玩的更深入”。

若是父母想要带小朋友去,吴咏駩建议动植物较多且较为舒服的红树林,“退潮的时候可以看到很多小螃蟹、弹涂鱼等小生物”——“不用强行推销,培养兴趣不是再买东西”,他说。

认识大自然,最重要的就是与自己产生链接。吴咏駩说,“如果我要认识你,我一定会先在网上找到你的相关资料。”如果在路上看到感兴趣的,自然而然就会想要知道“你是谁?你叫什么名字?”——就像认识朋友一样,或许一开始并不是特别喜欢,“多见几次面,可能你就会发现这个‘朋友’有很多不错的地方。

一年,有再多的钱、再多的时间,“也不是住在森林附近”,所以与其特意的去森林,不如每天走出户外散步,寻找身边的小绿地都是可以的。“去多了你就会越来越喜欢那个气氛,不需要把这一件事情搞得非常困难。”

最重要的,还是先踏出第一步。“到自己很喜欢的小森林、小公园走走,边运动边看看花草,然后慢慢地去认识、观察花草。可能在这一段路的时候,很自然而然和同行的人开始介绍自己认识的那些花花草草。”

所以新手入门哪有什么指南,兴趣总能引领一切发生。如同大自然的发展一样顺其自然,遵守规律。

没有使命 却也世俗

马来西亚怡人的天然风景总是吸引许多本地和外国游客的到来,但在众多自然形成湖泊之中,人工造景的太平湖看似不像最佳选择。吴咏駩过去在台湾任职导览,常游走在台湾公园之间。后来,回到了马来西亚瓜拉牛拉红树林区做推广生态旅游,一有机会就回到太平走走,甚至在“往返家乡马六甲的车站,总能看到太平山”。

吴咏駩说,“我对太平湖有不一样的情感”。

这座湖的生态丰富性,加上社会对周边十八丁渔村的推广,让太平成为他笔下“尚未被深度挖掘的宝藏”。耗时将近一年的考察和书写,《太平湖》并非传统科普,而更像一本漫游笔记:照片充满生命力,文字不执着于学术名目,只记录与自然对话的瞬间。

至于这本书要为社会带来什么影响?吴咏駩并不急于赋予它过多意义。“我并不是一个特别有使命感的人,”他坦言。他并不强求这本书能唤起多少回响,更愿它如自然本身般自在存在。

“我可能在对话中呈现一种很理想的状态,那是我向往的状态。但这不完全是现在的我。”虽然他依然“会世俗地参与政治讨论”,但随着与大自然的连结愈加深厚,生活也逐渐变得松弛与自在。

“我只是一个很普通的人,我也有时候会想自己是不是走错了路?是不是应该积极去融入这个社会,后来我只想跟着我喜欢的生活走在一起。”——那正是长年与自然相处的人,身上所散发的朴质气息。

吴咏駩:不写是因为不舍

吴咏駩的《太平湖:公园生态之美》记录了陆地上的湖泊,而他下一本书也在紧锣密鼓地筹备当中,记录着位于霹雳的海岛邦咯岛。谈起这一本书,吴咏駩那掩盖不住的开心,侃侃而谈起这一本书的进展。

两本书所选择的太平湖和邦咯岛之间,其中最大的共性在于两个地方都已经被人类开发成旅游胜地,在自然和人工结合之间形成了别样的风景。对此,吴咏駩坦言,主要是因为自己并不愿意去书写那些资源丰富的岛屿。“我怕太多人去,我会不舍得,因为人类的破坏能力太强。”

对于自然环境的破坏,吴咏駩是遗憾的。人类是拥有智慧的灵长类生物,却总带着凌驾于自然之上的心态,吴咏駩却认为:“我不觉得我们是特别,如果我们真的有智慧到某一个程度,我们应该会解决掉我们为了欲望破坏世界的问题。”

“这是上天给我们的礼物,我们要去珍惜我们的这种超然”。他说。

“我们看似没有和大自然有很多联系,我们本来就是大自然的一部分,只是我们太享受了。我们太便利地活在只有人类的世界。”

当我们已经有能力选择食物,我们已经很幸福了,我们已经拜托了大自然的生物要解决的问题。“我们这种自由的中间,会让我们有种彷徨,我们会忘记怎样过生活才是有意义。”