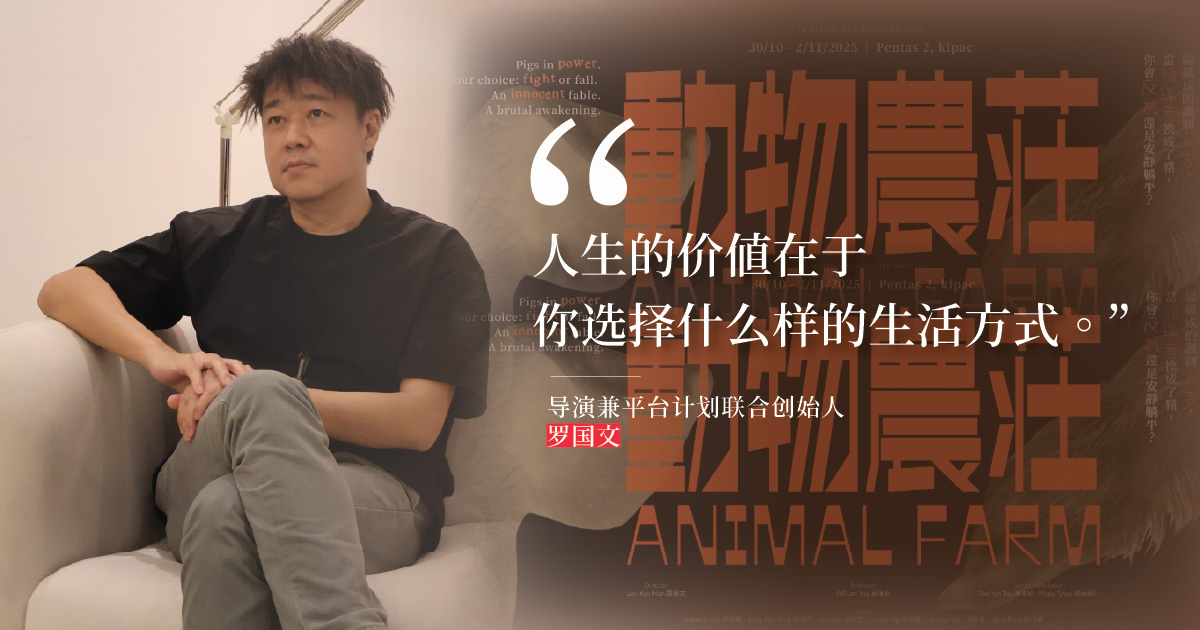

马来西亚剧场导演罗国文从事演艺行业已有三十余年,作品数不胜数、有《蜂》、《双重刺点》、《动物农庄》等,其中《动物农庄》还一举夺得第7届BOH金马伦艺术大奖最佳导演奖。 戏剧世界里的张力与冲突不断,而此刻的他,却平静地谈论着创作与生活。 “艺术创作是一种诚实面对社会的方式。”罗国文说。时光堆叠与现实挤压,他学会用更温柔的眼光看待世界,以戏剧为镜——艺术能否让我们重新看见自己、看见社会?

戏剧如人生,是场无法重来的演出。

剧场导演罗国文笑着说,自己原本最想拍电影。“但这个念头现在离我越来越远了。后来我也参与过一些影视的工作,才发现它并没有想象中那么有趣。很多时候要等很久,比如作为演员,真正拍摄的时间很短,可是前后待机、准备的过程却特别漫长。”

他坦言,虽然荧幕上看到的画面非常精彩,但其制作过程远不如舞台剧来得有趣。“舞台上的一切会更直接、更有参与感,那种和演员、观众同在一个空间里的感觉,是我在影视里找不到的。”

于是,他留在了舞台,直到现在。

从荧幕到舞台的选择

探寻罗国文的来时路,他先是想了一下,笑说:“这很久远欸!”

那已经是三十多年前的事了。中学时期的他就开始接触舞台戏剧,并持续对此有着浓厚的兴趣。后来,决定到马来西亚艺术学院继续升学。

“我以前在学校读的时候,我们有两个主修,分别是舞台剧和电视电影。我毕业之后基本上也从事电影跟电视,但过了大概五年,我决定离职,不想再做影视相关的工作。”

当时候的罗国文同时在舞台剧和影视圈内摸索自己的方向,他用五年的时间里确认自己不想在影视圈耕耘后,毅然决然地选择了舞台剧,和一群志同道合的朋友于2005年创立了剧团——平台计划。

谈及自己的本职角色,罗国文思考道:“导演其实是把整个演出所有的设计与元素——包括演员、音乐、灯光、舞台布景、甚至剧本,整合起来的人。就像电影里的剪辑师,把所有舞台元素剪辑、浓缩成一体。导演需要掌握节奏、内容、风格,也要善于根据不同演员的特质,筛选并融合最能突出演出的部分,让整体风格与节奏达到统一。”

虽说是导演,但罗国文分享自己的舞台剧生涯不只是导戏,也会帮忙做舞台设计、在大学学院教书、自己做一些剧本创作。

“这十多年来,我一直坚持往舞台剧的方向靠拢。我们并不是业余或把它当作嗜好的人。很多团体可能晚上排练、没有薪水,但我们是拿薪水在工作的,所以那是完全不一样的。无论是和别人合作做设计、导戏,都是以专业身份进行,别人也会付费给我们。我觉得这种专业性的定位很重要。”

他坦言,这条路的选择迫使他不断思考有关现实生活的问题。

“我们看到国外很多例子,无论是偏艺术性的还是偏商业性的专业剧团,他们都能靠这份工作生活,因为他们是拿薪水在工作的。所以当我成立剧团时,也希望朝这个方向前进。像我们剧团的演员,我们都有付费给他们,让他们能以可持续的方式参与创作。随着生活成本越来越高,当然也希望未来有机会进一步调整薪资。”

把现实的画面剪辑再排演,看似只是两个小时的演出,但画面早已在他的脑海中过了一遍又一遍,现实中演员们的肢体与汗水在一次次排练中,逐渐与他脑海中的画面契合,融为一体,直到端出,为观众拉开帷幕的时候。

《动物农庄》回归:当艺术成为社会的镜子

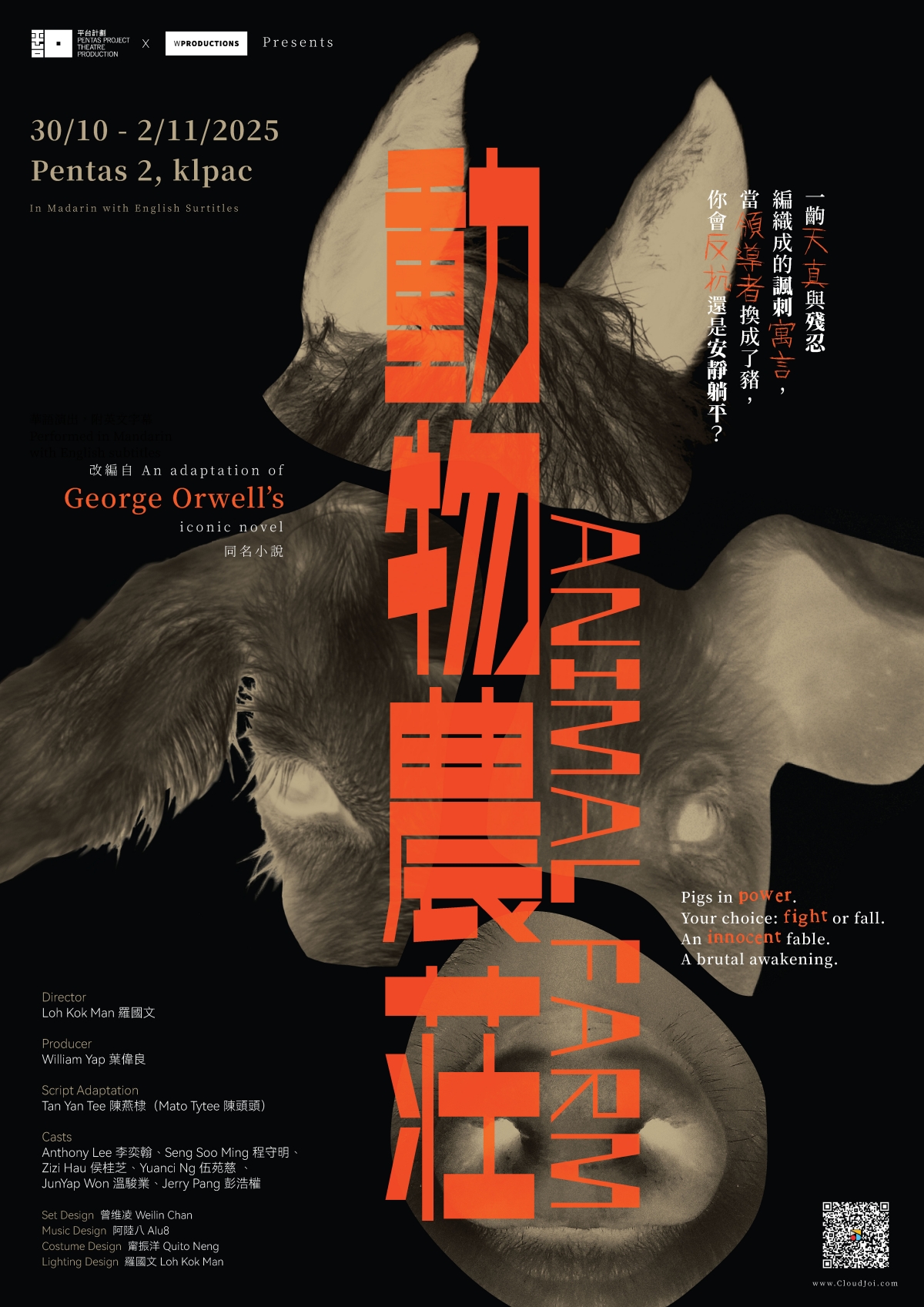

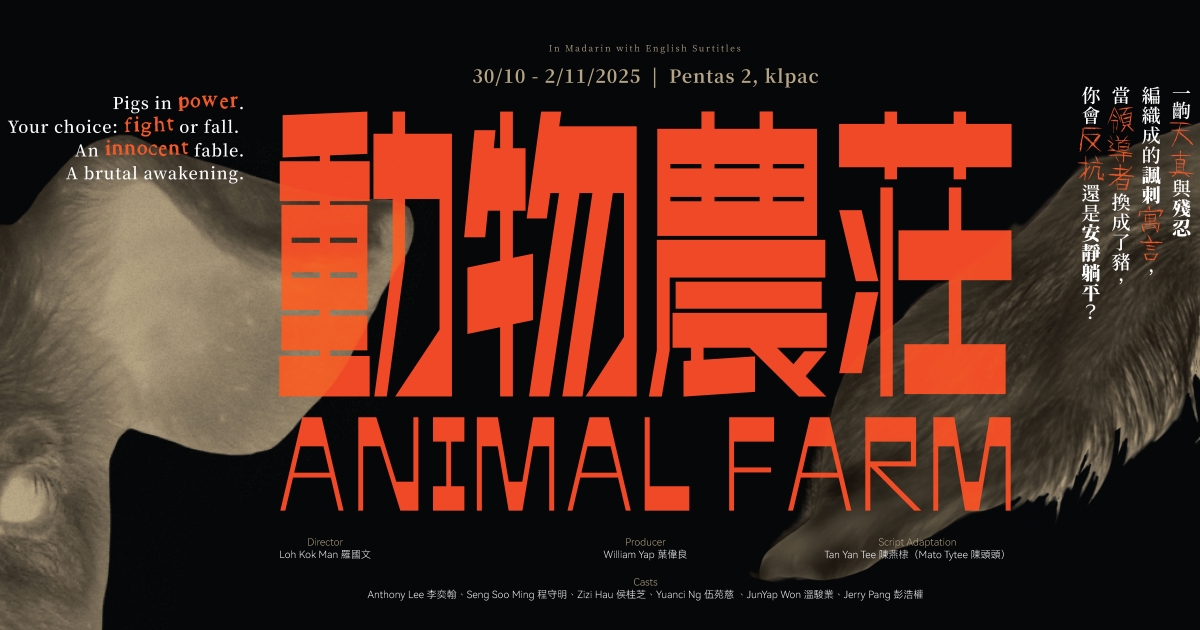

继去年《双重刺点》的合作后,平台计划与W Productions再度联手,导演罗国文2008年执导的代表作《动物农庄》重返舞台。这部作品曾为他赢得第7届BOH金马伦艺术大奖最佳导演奖,如今再度上演,别具意义。

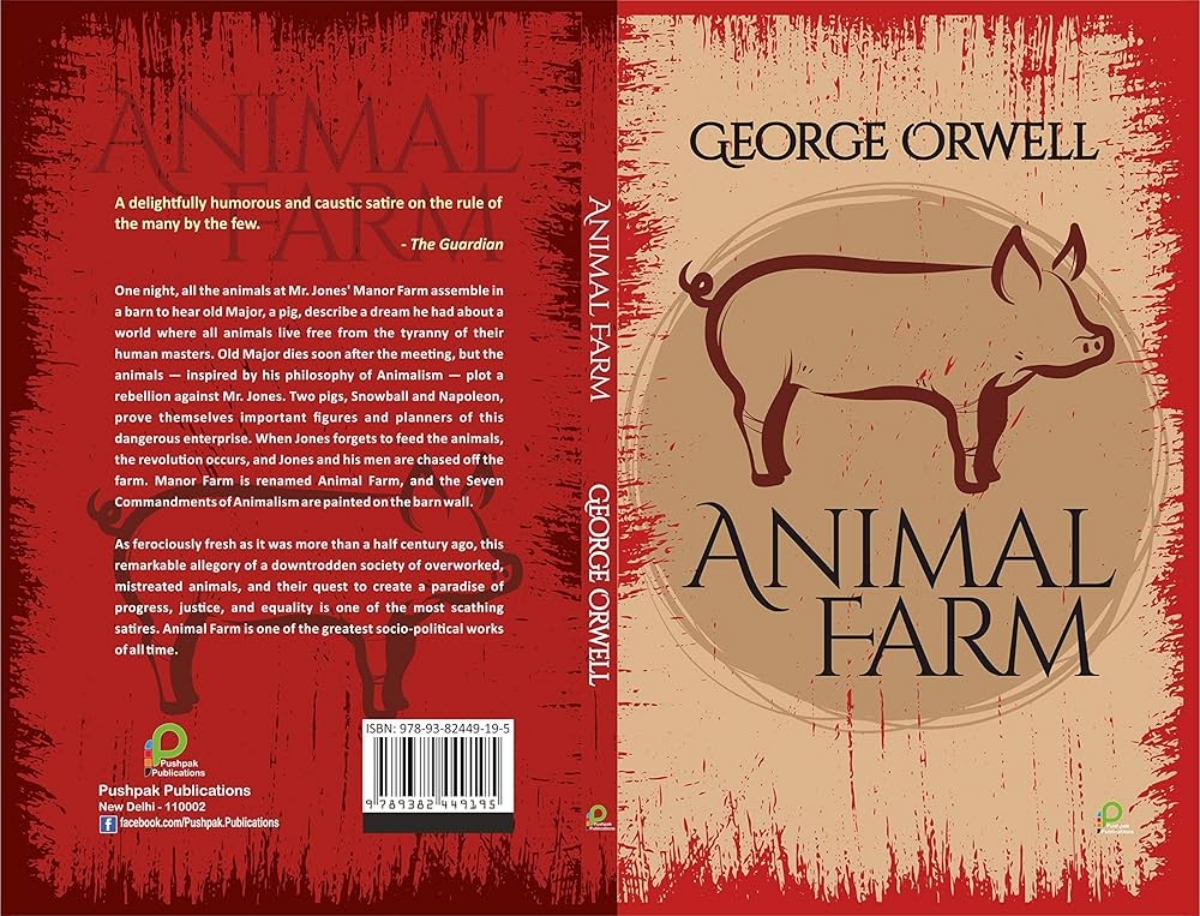

《动物农庄》改编自英国作家乔治·欧威尔同名小说,通过动物来讽刺及隐喻独裁统治者及霸权世界,是部反乌托邦政治讽喻作品。

自平台计划创立以来,不知不觉中也做了几十年的演出。此时,罗国文停下脚步回望,重新审视马来西亚的创作环境。他说:“在马来西亚做创作的环境,其实蛮有挑战的。每次做完一部作品,都花了很多心思,也有一些作品得到不错的回响。但不像国外有政府补助或完善的巡演机制,我们很难让作品到处巡演——比如到沙巴、砂拉越或槟城等地。很多时候,一部戏演完就结束了。要做出一个好的作品本身就不容易,更难的是让它被更多观众看到。”

也因此,罗国文近几年开始思考“重演”的意义。

“经过二十多年的创作,我会回想有哪些作品曾让观众印象深刻。但新一代观众可能从没看过,所以这几年除了做新作,也希望能重新演出旧作品。像去年我们重演的那个舞蹈作品,就是我十多年前的创作。今年在和制作人讨论后,我们觉得《动物农庄》会是一个不错的选择。当然,我们还有其他想重演的作品,只是刚好今年选了这个。”

恰好,《动物农庄》在平台计划的创作里程碑中,占据相当重要的位置。罗国文边回想边说:“我早期的作品比较偏向诗意或美学,像舞蹈、装置感较强的那种。到了2008年,《动物农庄》算是一个转折点。那是我们第一次尝试以故事文本为核心的创作方式。从形式到内容,都是一次全新的尝试。所以对我来说,这部作品非常值得重演。”

经过时光渲染,即将重演的《动物农庄》加入了另类色彩。当被问起与2008年相比,如今在思考层面上有何不同时,罗国文笑了笑,说:“当然不一样。”

“2008年我们第一次演《动物农庄》时,当时的政府、社会氛围都不一样。那时的心情更多是希望看到政权的更替,期待一个新的政府能带来新的局面。思考焦点比较放在‘政治人物的霸权’上,我们希望社会能改变,告别贪腐与权力斗争。”

然而十多年过去,时代更迭、政府更换,罗国文对社会议题也有了不同层面的看法。

“换了政府之后,问题并没有完全消失。特别是近几年,从新闻里看到的各种现象,让我意识到除了政治权力的问题,人民自身的状态也值得思考。现在的社会里,很多年轻人选择躺平,对社会议题漠不关心,觉得政治离自己很远。可能因为成长在安逸的环境里,他们不太会去思考这些事。”

他解释道:“所以这次重演,我更想回到《动物农庄》里动物群体的那一层意义。作品不只是谈统治者,也在谈被统治者,即我们这些‘人民’。我希望社会可以反思:我们是不是也在某种愚昧或安逸中生活?是不是对社会现状失去了敏感?是不是该重新去认识政治、思考自己在社会中的位置?”

《动物农庄》像是一面镜子,映照出社会中人们的选择与盲点。罗国文经常在宣传里提到的:如果你变成了猪,你会选择躺平,还是采取行动?——这便是他在本次创作里最核心的提问。

谈到这里,不禁好奇在执导现实议题的《动物农庄》时,罗国文会如何衡量现实与艺术的边界?

“基本上,当我们在做演出时,这两者对我来说是无法分开的。舞台剧本身就是一种艺术媒介,就算在谈论严肃的社会议题,也必须通过艺术手法来表达。如果没有掌握好戏剧艺术的语言与技巧,你就无法很好地把你的故事表达和呈现给观众。”

在他看来,艺术与现实并非对立,而是相互依存的。“我不会刻意去区分它们,也不觉得社会议题和艺术表达之间有什么冲突。反而,我们创作时会更谨慎地处理某些敏感层面。比如在马来西亚,我们会尽量避免触及3R课题(宗教、种族、皇室),尤其是涉及宗教信仰时。”

在罗国文的戏剧世界里,任何议题都不会成为他创作的束缚或禁忌。艺术创作本来就是一种分享观点的过程,通过作品刺激观众去思考,从而让大家对社会现象反省,推动微小的改变,便是罗国文所希望的。

“我警惕的是第三者叙事。”

他娓娓道来:“我自己很少触碰回教课题。虽然我可能会好奇——为什么有些马来女性必须包头巾?可能有很多女性并不想裹上头巾,但这毕竟是他们自身宗教与民族文化的议题,只有他们有权益发声,由自己去表达才最合适。身为第三者,我没有资格去替她们发声,也不应该以外人的角度去阐述。”

艺术创作是一种诚实面对社会的方式,但同时也需要理解自身身份与立场的边界。罗国文选择在尊重多元的前提下,继续用舞台语言去发问与反思。

人生如戏,戏中有人

时光渲染的不止有作品,还有与年轮一同被细细雕刻的人。17年的岁月,罗国文从中窥见自己的变化。

“这种变化不仅在对社会议题的看法上,也包括导演手法的熟练、对表演的理解、与团队沟通的方式。以前在排练时,我可能需要花比较多时间去摸索;但现在,我很快就能看到演员的问题在哪里,也能找到适合的方法去帮助或调整他们。和设计师沟通时,也更有方向、更有方法。这样的成长,对我来说非常重要。”

当然,还有看待事情的方式,他说。

“年轻时,我们对社会的不满、对世界的看法,往往比较直接、冲动,也比较单一。但随着时间的累积,你开始学会从不同角度去理解事物。”

年少气盛的罗国文,更显锋芒。然而,时光重量的堆叠,让他逐渐收起棱角,对待世界的方式也变得温柔。

他分享道:“有人曾告诉我,当你看到一位盲人要过马路,不应该直接去牵他,而是要先问他——你需要帮忙吗?如果他点头,你再去扶他。以前我可能会直接伸手,以为那是好意,但其实那也可能是一种不尊重。也许他有能力自己完成,而我的‘帮助’反而变成一种强加。”

“这种帮助是带有强迫性的,像是种变相的霸凌。你以为你在帮助别人,但别人不一定需要你的帮助。”

罗国文认为:“成长就是这样一个过程。你越来越明白事情可以有很多面向,不再急于去定义谁对谁错,而是学会在创作与生活中都保持尊重与理解。”

生活与创作从来不存在一条明确的分界线,罗国文会不知觉地把某些当下融入到创作当中。“因为我从事戏剧这个工作,当我从隐私完全转变成职业之后,创作也成了我生活的一部分。它当然是我的工作,但同时也和我的生活紧密相连。很多灵感、题材都来自日常经验或身边发生的事,我从不觉得他们存在冲突。”

不过,年轻时地罗国文却思考过“面包”与“艺术”的冲突。他提到,身边有许多演技精湛的演员,却没有办法全职投入到演艺事业,需要依靠兼职来补贴生活。“他们在生活和艺术之间不断拉扯、取舍,为了生活不得不做出一些让步。”

随着年岁的增长,他对于金钱的焦虑也逐渐淡化。他笑说,虽然年轻的时候也会对此感到压力,但那种感觉又不会太紧迫。他此时提起了自己的成长经历:“也许时因为我的生活经验跟其他人比较不一样。”

大学毕业后的罗国文,经常独自背包旅行。去的也是相对发展得没那么迅速的国家,比如尼泊尔、印度、巴厘岛。他观察到,大部人的生活是非常贫穷的,为了三餐辛苦工作,却依然能过得快乐满足。

这些旅行让他重新思考人生的选择与价值观:“人究竟要追求怎样的生活?是要拥有高品质的物质享受,还是过一种更有意义、能与社会产生连结的生活?”

他顿了顿,说:“我那时就已经很清楚自己要什么。我想做有意义的事,以有限的生命去做自己真心想做的。看到有些人每天为生活奔波,上班下班、带孩子、还贷,却失去了自己的生活,我更加确定,我要的不是那样的状态。”

“也许是因为旅行的缘故,看见了世界不同的样子、遇见了很多人,所以我很早就明白,人生的价值在于你选择什么样的生活方式,而不是你拥有什么。”