防灾减灾倡导者、社区守坡计划联合创始人本山绘里子回忆道:“我原本是戴着‘JKR(公共工程局简称)帽子’的人,作为政府官员,没想到有一天,我会以‘灾民’的身份,站在土崩的现场。” 2008年,雪州淡江国际山庄土崩事件爆发,本山绘里子亲眼见证山体滑落、道路封锁,居民靠直升机接收物资的场景,那一刻,她深刻意识到公众防灾意识的迫切需求。社区守坡计划便是在这样的背景下成立的。这个组织成立之后致力教导社区居民识别和观察潜在的土崩迹象。多年后,她在2025年TEDx茨厂街(TEDx Petaling Street)舞台上,分享了她她多年来防灾减灾难的倡导经验。

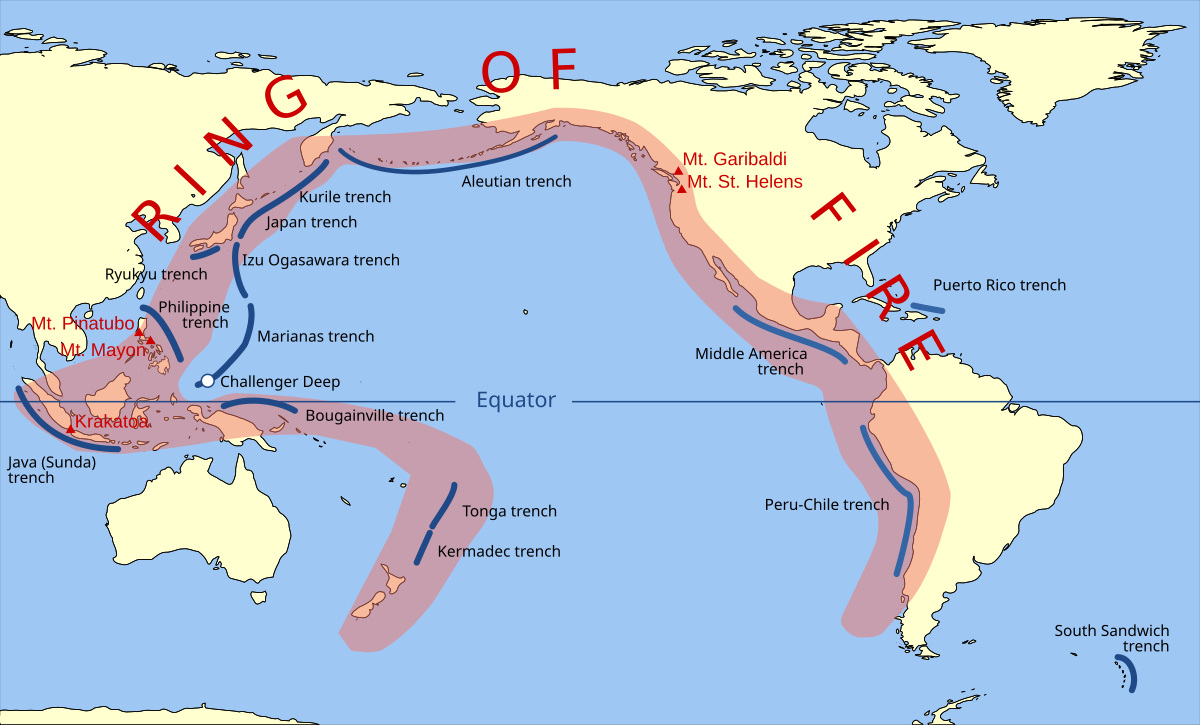

一直以来,马来西亚人民都以自己的优越地理位置为傲,因位于“环太平洋地震带”之外,受地震、海啸、火山爆发等的自然灾害威胁的几率较小。然而,身处赤道地区的马来西亚并非完全免疫于天灾。全年多雨的气候,仍让洪水以及山体滑坡在雨季中频发。

尽管如此,许多民众依然缺乏防灾意识,理所应当地把马来西亚归为“不受天灾影响”的范畴内。

正如社区守坡计划(SlopeWatch)联合创始人本山绘里子(Eriko Motoyama)所强调的“居安思危”,她以自身的经验作为分享,自然灾害的来临往往并非毫无征兆,而是可用肉眼观测到,并提前预防、将伤害降到最低。

从日本到大马 受委参与国家山坡总规划

出生于1963年的本山绘里子,在采访中调笑称自己是一只“老恐龙”,笑起来眉眼弯弯,更显温柔。她出生于日本,在美国长大,是一名日裔美国人。

在美国一家高科技公司工作时,她遇见了未来的丈夫,来自马来西亚的工程师。她说:“我刚加入那家公司,就认识了他。我们结婚后,便搬来了马来西亚。当时正值马哈迪执政的年代,也就是1990年代初期,马来西亚正快速发展。”

90年代的马来西亚有多媒体超级走廊、南北大道、双子塔正在兴建,还有大量资本投资。“我们当时觉得马来西亚的投资环境很好,而且我们刚好都在高科技领域工作,所以决定搬来这里创业。”

然而,亚洲金融危机的到来,导致高科技产业并未如预期腾飞。即便如此,他们仍选择留下,因为看见这马来西亚仍有自身的市场价值。如今,他们已在这片土地上生活超过三十年。

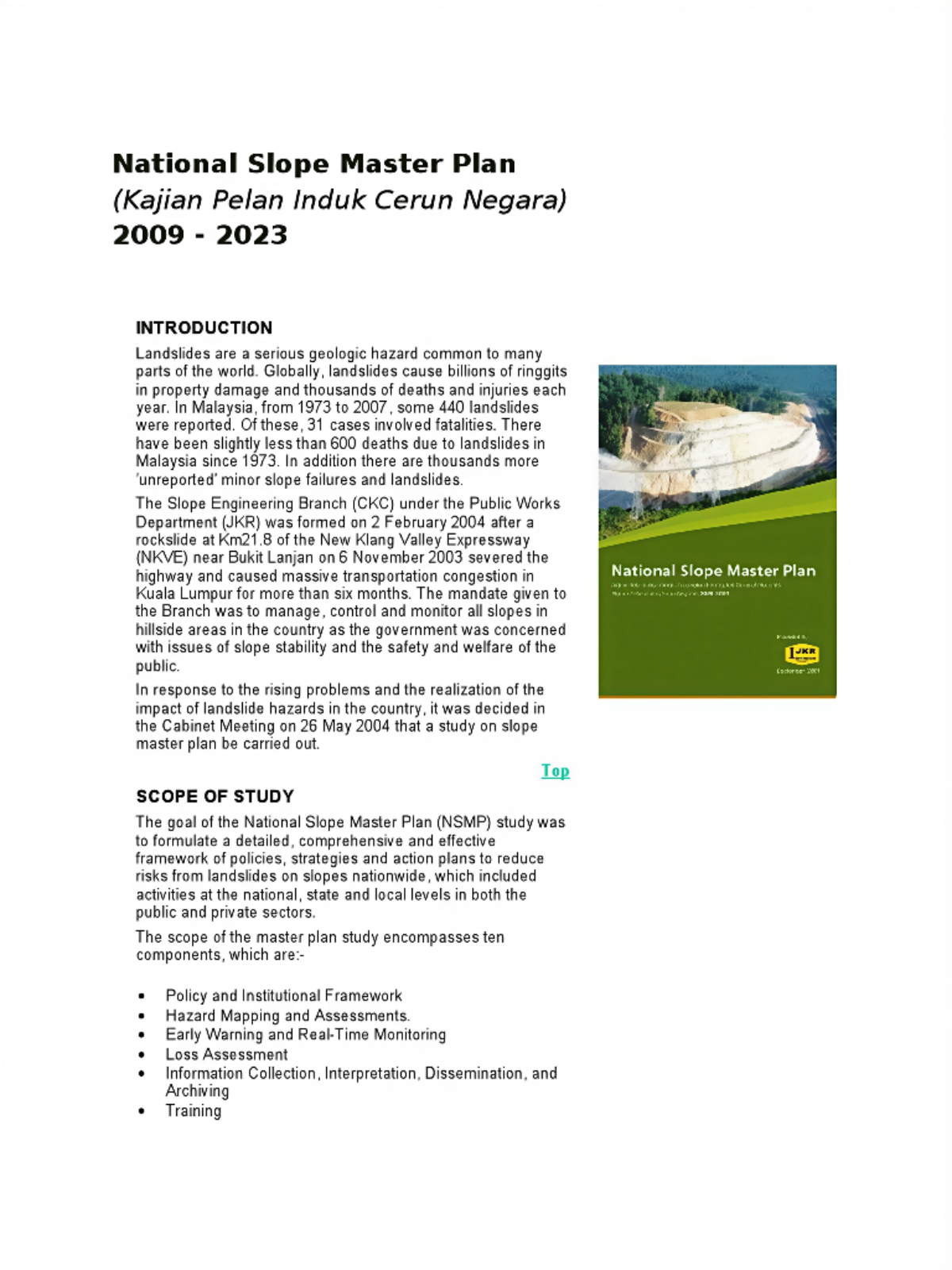

作为一名技术写作员(Technical Writer),本山绘里子的早年工作内容是把科学家的研究成果转译成一般人也能理解的使用指南,与防灾没有任何关联。直到她受委参与公共工程局的一项政府计划——《国家山坡总规划》(National Slope Master Plan),人生方向的改变也悄然在此埋下种子。

那是一个15年的国家蓝图,内容包括山坡应该如何切割、房屋如何在坡上开发。团队成员有工程师、紧急应对单位,甚至还有公共教育与宣传方面的人。

“马来西亚的发展太快了,很多住宅直接盖在坡地上,工程安全并没有跟上。我自己居住的地方雪州淡江国际山庄便是其中之一,只是没想到有一天,灾害就发生在家门口。”

灾民也能自救 成立社区守坡计划

2008年的雪州淡江国际山庄山体滑坡事件让本山绘里子从计划的执行者变成了受害者之一。

她回忆道:“虽然我的房子没事,但土崩就发生在我们下方,整条路被封锁,我们只能靠直升机送食物。”

也是从那一刻起,她决定让防灾不只是政府的任务。

“很多居民在事发前其实看见征兆,比如地面裂缝、排水异常。但他们不知道那意味着什么。”

后来,JKR的法医调查报告(Forensic Investigation Report)证实,这些肉眼可见的迹象确实是山崩前兆。

于是,本山绘里子与几名居民一同联合创立了社区守坡计划(SlopeWatch)——一个以社区为核心的斜坡安全倡议。

我们想教人们在灾害前‘看见’,而不是学习灾害发生后‘反应’。

社区守坡计划(SlopeWatch)。(图片来源:SlopeWatch)

看懂征兆 重视灾害风险降低

温和型灾害防备(Gentle Disaster Preparedness)这一概念由本山绘里子提出,也是社区守坡计划所实行的防灾理念。

她解释说,马来西亚常见的灾害包括洪水、山崩、火灾与烟霾,但政府长期偏重灾后反应(Disaster Response),比如灾害一发生,消防局、警察、民防部队可以在最短时间内立即到场。但其实更该重视的是灾害风险降低(Disaster Risk Reduction)。

防灾不单是政府的事。我们需要让每个社区都能自救。

虽然有些灾害无法完全预防,如气候变化导致暴雨或坡地本身不稳定等,但居民们仍可以通过监测、预警系统、报告征兆等方式降低风险;JKR则会依据报告介入修坡。

而马来西亚的主责机构是国家灾害管理局(NADMA),负责主导灾害风险降低的政策,从中央延伸到州政府,再到社区层级。

“但我们没有等NADMA批准,就自己做起来了。”

社区守坡计划的运作方式并不复杂。他们不负责巡坡,把重点侧重于培训居民,让他们成为自家山坡的观察者。当发现征兆时,居民会上报,团队再协助整理资料、联系地方政府。

早期,居民们面临的最大困难是报告后迟迟得不到回应。

“地方政府事务太多,有时几个月都没有答复。” 本山绘里子叹了口气。

这时,社区守坡计划便会作为中介,协助居民拍照、整理资料、撰写更为完整的报告,再转交地方政府。她笑道:“而因为政府已经认得我们,所以会更快回应。接着他们会现场勘查,并说‘Ya, memang bahaya(对,确实危险)’,然后找承包商处理。”

若坡地属于私人土地,地方政府则会发出行动指示通知,要求地主在14天内采取措施。

截至目前,他们已协助处理231起坡地安全案件,多数获得解决。

让防灾教育走入不同族群社区

如今,社区守坡计划的足迹从雪州淡江国际山庄延伸至淡江,更计划与吉隆坡市政局(DBKL)展开“斜坡安全意识与教育计划”合作,预计覆盖11个区域,包括大城堡、士布爹等地。

面对组织的成长,本山绘里子坦言:“我们仍面临人手与覆盖范围问题。起初,我们只在雪州淡江国际山庄活动,房价因土崩下跌、银行拒贷,居民被迫自救。但没想到,后来全国各地开始邀请我们去协助,如槟城、沙巴等。”

“我们的目标是让居民装备自己,掌握自救的知识。”

同时,本山绘里子也在重新思考组织的方向——如何扩大影响,走出城市,让更多乡区、原住民、甚至华人新村社区都能参与。

经历过滑坡的地区,对于天灾的恐惧感会如影随形。哪怕只是一个小型的山体滑动,居民们也会警觉。马来西亚大部分地区并不像沙巴那样频繁出现严重伤亡事件,更多时候是财产损失。

“所以,一旦发生过滑坡,当地居民的接受度和行动意愿都会更强。同时,我们也得针对不同社区稍微调整项目方式,不能只针对城市居民。”

这是因为接受信息方式的差异。针对城市居民,可以用PPT展示、讲解。但去到原住民(Orang Asli)社区时,本山绘里子与团队发现必须用不同的方式。虽然原住民也住在山坡地区,但如果照搬城市那套方式,比如放PPT、讲理论等,他们会很有礼貌地坐着听,但实际效果非常有限。

“所以我们必须更有针对性地设计活动,对不同群体更敏感。目前我们组织大多被视为‘城市型组织’,我们的方案在城市里确实行得通,但接下来我们也得关注不同类型的社区,比如乡区、马来甘榜、甚至华人新村等。我们可能也需要有华语讲师的参与。”

改变心态误区 灾害面前无人能置身事外

作为日裔美国人,本山绘里子的跨文化背景让她在进行防灾工作时具备独特视角。

问起人们对防灾最常见的误解,本山绘里子提到日本因为处在“环太平洋火山带(Ring of Fire)”,地震、海啸频发,因此他们非常注重防灾研究与教育。马来西亚则位于环太平洋火山带之外,所以人们下意识认为这里很安全。

“这种心态是误区,即使现在洪水和山崩问题越来越严重。人们以前常说‘我们不会有事,不用做这些计划’,但全球气候变化让情况改变。”

另一个误区是认为天然坡地比人工坡地更安全,事实并非如此。

天然坡地的土壤会随时间变化,经雨水、阳光、树根生长而变得不稳定,随时发生土崩。相较之下,工程坡反而会更稳定。“当然前提是施工公司合格、遵守规范,没有偷工减料或贪腐。”

对此,本山绘里子与团队也在社区守坡计划网站上列出了开发商必须遵守的合规清单:开发商需证明已进行地质技术研究、侵蚀控制、向 水利局(JPS) 报告排水方案、未覆盖河道等。

“在日本,防灾是日常教育,融入生活的一部分。在马来西亚,我们得从零开始。”她笑说。

作为马来西亚人,我们常以为自己很安全,但地球的板块一直在动,气候也在变,没有人能永远置身事外。防灾永远不是一场等到灾难来才反应的游戏;防灾的关键,在于持续警觉与教育。地球的板块一直在动,气候也在变,没有人能永远置身事外。

走过灾难,本山绘里子用自己的亲身经历,带领社区创立社区守坡计划,教会人们与山坡对话。在经历那场土崩的居民眼中,灾难的发生是切身的失衡与提醒。斜坡可以被重新加固,但恐惧并不会因此消散。或许,我们真正需要修复的,不只是裂开的山体,而是人类自以为掌控自然的幻觉。灾难总在我们以为安全的瞬间发生,它迫使我们重新审视何谓安居,与大地共生。

如本山绘里子在访问结尾时强调:“防灾的核心是不要掉以轻心。即便多年没发生,也要保持警惕。气候与降雨的变化让风险永远存在。”