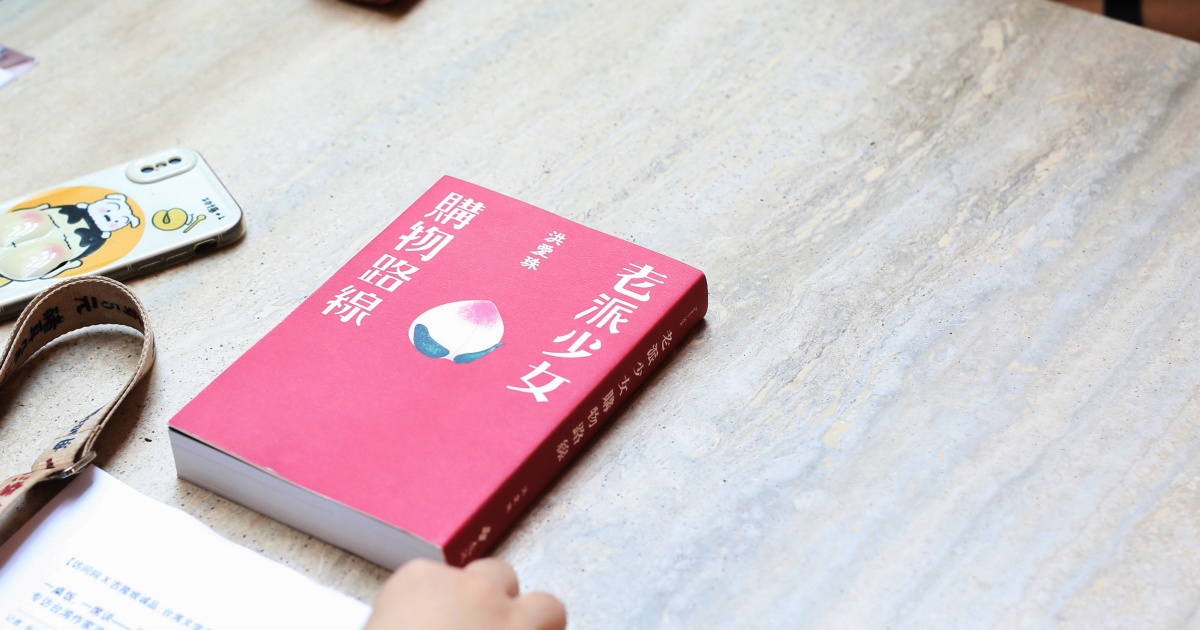

第一次见《老派少女购物路线》这本散文集,朱红色的封面,书名以白色大字竖排呈现在上方,传统的配色和简洁的设计。书名中间被画上了一个饱满的寿桃,中间的一抹粉红略显俏皮,打破了书籍视觉上的“传统”,一如书名“老派少女”的矛盾。 《老派少女购物路线》是台湾作家洪爱珠的第一本,也是目前唯一一本作品,“我是一个半路出家的写作者。”在吉隆坡诚品书店举办“台湾文学”系列讲座上,洪爱珠这么介绍自己。 “老派少女是书里的一个状态,是当家里的女性在她们前往自己的购物路线上的时候,有一种轻盈的、少女般的神态。很多人也是这样的,她们离开了家庭的责任,就会变成一个少女。” 洪爱珠以第三代女性视角,去记录生命中的女性故事,外婆、母亲、奶奶,这些故事里,藏着不同年纪的自己。

一切要从母亲生病开始说起。

洪爱珠本名洪于珺,从伦敦艺术大学毕业之后,一直在平面设计行业。2014年,母亲生病了,洪爱珠迫切地想要记录每一天都在消逝的时光。摄影、动画、绘画⋯⋯洪爱珠尝试了很多形式,只有文字,可以让人追溯到已逝的时间。

2018年,《老派少女购物路线》横空出世,一举拿下台北文学奖首奖,该作一路畅销,如今已经来到了第23刷。最初的创作本意,是以散文为载体,去纪念与母亲的时光,然而这一路的成就,不过是后来自然开出的花。

先是记忆里的人事时地物,再是散文,再是饮食散文。

买菜做饭,那就是创作

要记录母亲,就离不开母亲的厨房,以及围绕在母亲身边的许多家庭饮食记录。所以洪爱珠写了很多关于“买菜做饭”的事情。

“买菜做饭”是需要学问的,洪爱珠很肯定地说。人们对食材的诠释和烹饪方式上的琢磨,里头包含了许多个人才能的展现。这绝不只是为了满足口福之欲的家庭劳务。

那几乎就是创作。然而在自己的外婆和母亲眼里,仅仅只是日常生活。

洪爱珠的外婆和母亲都是职业妇女,就连自己的奶奶也是。在她的记忆里,无论她们的工作是为了生计或生活,她们所承受的劳动时间占了生活中绝大部分,休息时间甚至比这个时代的职业妇女更少。

但她们一直都在兴致勃勃地过生活。

有人把买菜做饭当作一种生活重担,所以一直怨声载道。但在这两位女性身上,在忙碌能干之上,她们对每一件事情的全情投入一直影响着洪爱珠。

想着当天要采买的食材、思考着全家伙食的菜色、甚至琢磨着每一样食材的处理,她们乐于研究这些事,那是她们为自己找到的生活的乐趣。

宴席将启,我妈环顾四周,满意了。凹瘦的脸,因笑意胀圆不少。她一人施施然步出厨房,后进花园。剪一朵重瓣茶花,点缀在几上。 ——摘录自〈为了明日的宴席〉一文

那些记忆中的人事时地物

《老派少女购物路线》讲了许多台北大稻埕的故事,那是外婆婚前成长的地方,洪爱珠的童年也几乎都在那里度过。那是位于台北的老城区,有许多外婆熟悉的店铺,洪爱珠会直接把店铺名字写出来,而读者在阅读了之后特地前去看看,那对洪爱珠来说是意外的惊喜。

尽管书里已经写了很多大稻埕的故事,但洪爱珠说,还有更多。

“任何家乡,任何邮票大小、名不见经传的地方,倘若你对它有感情,那它就可以写得很深、很多。” 没有一个地方不值得书写。

尽管曾有人告诉自己,笔下的台湾已经不是当代的台湾,但洪爱珠认为更重要的,那是和自己的记忆绑在一起的台湾。

“我写的是我在意的那个版本的台湾,”洪爱珠说,“那是以我版本的追忆似水年华。那是以字为言,腌渍时间。”

所谓老派,可以是老人、老物、老时间,在洪爱珠眼里,也可以是“老”的性格。

“我喜欢的是从前人的分寸,那种利他的精神。”从前的待人接物、礼貌、周到、分寸、进退有度,从洪爱珠幼时的观察得来。每天走出房门,外婆总是穿戴整齐,连头发都精心打理过,外公也一样。日复一日,一身干净的、精神的样貌开始每日的生活。

成为母亲之后

看过两代母亲的样子,到自己成为母亲,那是截然不同的状态和世界观。从前那些在母亲身上不理解的,也因为自己成为母亲之后,开始改观。

“你想一个人生出来,亮晶晶地活下去、完整地长大是一个非常困难的事,而我们所在的人间是(有)这么多个体活着的地方,你会对这个人间比较宽容。”

当自己的世界不再只有自己,“牺牲”也甘之如饴。洪爱珠来自一个很多爱的家庭,也从前两代女性身上看见付出背后更深层努力的痕迹,那些努力有成功也有失败,即便是失败的,也让洪爱珠接受“母亲”这个身份的不同样貌。

记录与母亲的点点滴滴,当然包括遗憾。

遗憾不过是发现自己再也没有办法吃到亲人的味道,于是洪爱珠决定,尽自己的全力来弥补这样的遗憾,所以她学习如何裹粽子。

作为一个有能力的人,如果我勤加练习,应该是能够做到的。洪爱珠这样想着。

我们总是追忆记忆里的味道,似乎长辈离开以后,我们就永远失去了那些味道。

那我们在干嘛呢?洪爱珠反问自己。

作为更年轻的一代,我们是有无限潜能的。在洪爱珠看来,这是非常有意义的,也就是说,自己的孩子会出生在一个年年裹粽子的家庭。

饮食与最终的身份认同

马来西亚的土地孕育了多元的饮食,那是我们习惯的饮食文化;站在异乡的土地上,我们接触全然不同的食材和食物,那是截然不同的土地孕育出了不同的文化。

在饮食的同与不同当中,人们找到了自己的身份认同。

“对我来说,最终极的身份认同是,你是谁家的孩子。”

每一个人的来处,让我们找到了能滋养自己的身体的不同饮食方式,那些让我们觉得开心的、有归属感的食物,都会成为自己的认同。

归属感可以是一碗汤面,也可以是一桌满汉全席。捍卫与否,支持与否,最终都会回到个人的选择上。

凡人类皆饮食,洪爱珠说。

“不管别人怎么读,你要把它当指南来读,或是把它当文学、非文学来读,对我来说都可以。但那对我来说,我要把我的时间固定下来,不管是写老房子、老物,我是要把自己藏在现在这个放下飞速的时代的缝隙里面,我希望我可以瞒过时间,但实际上是不行的,这个是我的文字对于我个人的意义。”

行经大稻埕许多年,在百年建筑群里穿梭、老铺里吃饭、买儿时食物。将自己藏匿于飞速时代里的皱褶缝隙里,以为可以瞒过时间,但事与愿违。 ——摘录自〈老派少女购物路线〉一文

看着洪爱珠在书中记录着自己从小跟着外婆和母亲的购物路线,对着各个摊贩和老板闲聊家常,对食材有自己的挑拣,从儿时到成年,从观摩到探索自己的购物路线,或许也是另一种成长的模式。