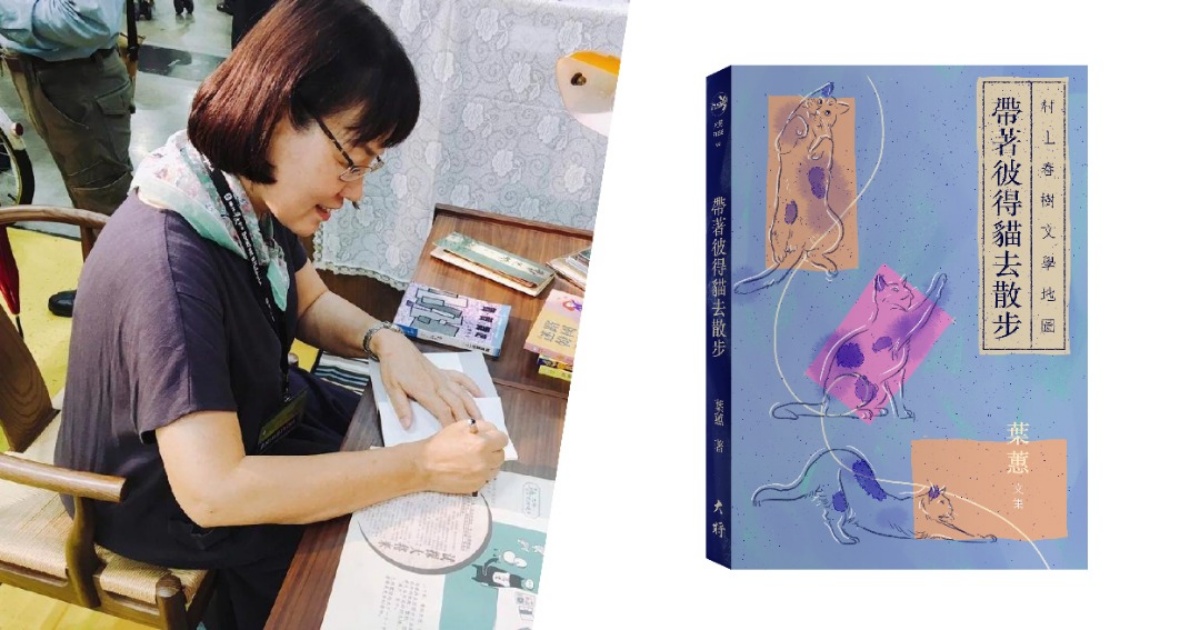

日本小说家村上春树的作品脍炙人口,几乎每一年诺贝尔文学奖颁奖礼期间,他的名字就会被提起一次,可见村上春树的读者多么渴望他夺得这项殊荣。作为村上春树中文版的其中一名翻译者,马来西亚翻译家叶蕙翻译过村上春树的《挪威的森林》、《舞舞舞》及《寻羊的冒险》等名著,与台湾的赖明珠、中国的林少华,是中文阅读世界广为人知的村上春树小说翻译者;翻译村上春树小说的特殊经验,让叶蕙成为不折不扣的村上春树迷,最近还出版新书《带著彼得猫去散步——村上春树文学地图》,大将出版社编辑卢姵伊与叶蕙深入对话,让你进一步了解叶蕙。

约莫2018年,我听说叶蕙。她曾为村上春树翻译小说,马来西亚出身。

从听说到相识的过程,说来有些曲折。那一年,出版社需要寻找翻译,将马来文、英文时事评论译成中文,与《从国际新闻现场到自己的房间》作者谢丽玲有了合作机会。马来西亚中文出版有许多谈论医学、法律的书籍,但文字工作者相关的经验分享少之又少。得知丽玲是自由业翻译者,也是马来西亚日文杂志的专栏作者,于是跟她约见、提出版企划,叙述十年来的工作与养成。

编辑过程中,我想找一位前行者为丽玲写序。序文作为推介,作者大多亲自邀稿,大多数是与其书写历程密切相关的人。但是,丽玲还需要有个响亮的声音,将她的经历与第一本书推荐给更多读者认识。如果能够找到相关领域的文字工作者,则可锦上添花。

我想到了叶蕙。她曾在八十年代的香港从事小说翻译,2011年已返马,彼时正在拉曼大学执教。我将丽玲的履历以及部分稿件电邮过去,叶蕙欣然答应为其写序。书籍出版后,叶蕙也多次为丽玲站台,向身边人推荐《从国际新闻现场到自己的房间》。她在序文中提及从事翻译的契机与经历,才知道她曾经在日本生活,并在筑波大学修研语言学硕士课程,期间也为马来西亚供稿,介绍日本的文化与在地经验。

相谈几次以后发现,翻译并不是叶蕙的成果,更像是她新生的起点。

2006年,藤井省三教授通过香港博益出版社联络,叶蕙代表香港的中文翻译,出席村上春树的研讨会。这一次,她除了服务香港读者,也将马来西亚的村上读者介绍给来自世界各地的研究员。2007年,在藤井省三主持的东大“东亚与村上”计划之中,叶蕙开启了她探索村上的路程。从香港代表到马来西亚代表,从翻译小说到文学研究,虽然叶蕙说是无心插柳,但这样漫长又丰富的历程,值得更多人的认识。

林少華、賴明珠、張明敏、葉蕙。-640x480.jpg)

职业与文学创作

村上春树是个多产的作家。他的“秩序”,不管是小说写作模式,或者他身为职业小说家的生活方式,两者对村上读者来说并不陌生。他的生产规律从长篇小说、短篇小说,到游记,至今如此。也许正因为是现代化社会,才可能出现村上春树这样的职业小说家。

村上出版《身为职业小说家》,分享创作经验谈,我想“职业”一词,可说是理解村上小说的关键之一。村上春树与其他职业作家没有不同,长期有新作品面世,他是以此影响著读者的。但他是怎么理解职业与文学,如何在这两个位置得到平衡?就文学创作来说,既能承担现实,又扩充现实——不只是呈现一个时代的核心,然后持续创作四十年,是不容易的事情。

当然,不管流行或严肃,经典都必须经过时间洗礼。村上小说中隐藏的思想,将会接受这样的审视。熟悉他的读者,也会从他众多的作品看到相似的技法与隐喻,像是第一人称、月亮、猫、神秘的电话等。他又怎么说服读者一直追随这样的文字?我想,大家都认同的是,村上春树创作出有趣的文字。这无论是“普通读者”,或是“专业读者”,都能共同享有的阅读乐趣,虽然他们最后对小说的最终要求有所不同。当然,日文小说必须经过翻译者,才能进入中文圈读者的世界。

文字的职业与志业

八十年代,香港社会迅速发展。文化上也有各种创新与碰撞,但也必须承受巨大的生活压力。当时的香港博益出版社隶属电视广播企业(TVBE),与无线电视关系密切,文化影响力不在话下。但除了出版社的经营,叶蕙也凭藉自身的毅力与自律,在香港从事文字职业,迅速反应,在短时间内应付市场需求。直到文字作为志业,进而新机来临,即是到东大成为研究员,继续乘风而起。在多重身份的境况下,她保留了开放的特性,最后达成精神自由。她从事专栏撰稿、翻译,后来涉入研究与论述,其中的内心秩序与涵养,相信是对小说家最好的敬意与赞美。

在这里,我以责任编辑身份提出几个问题,让读者更能了解作者的经历与想法:

1.

卢姵伊:叶蕙老师留台归来,曾有短暂的时间在生活出版社工作。请问老师叙述关于生活出版社的印象,比如工作环境、同事交往等。

叶蕙:生活出版社(Life Publishers)是由大马报王周宝振家族所经营,鼎盛时期拥有《新潮》、《风采》、《先生》(后改名《号外》)、《生活电视》、《大家健康》、《少年月刊》、《钓鱼月刊》、《名车》、《全体育》、《美味风采》、《时尚男人》、《跑道马经》等十数种刊物。我在集团旗下的《新生活报》负责编务,当时的总编是吴仲达。工作环境相当惬意,充满灵动活力,同事之间相处融洽。因是三日刊,没有日报那么繁忙。生活出版社栽培了许多专题与专栏作者如叶宁、欧芙伶、悄淩、叶啸、林惠隆、浪子、游枝等。世事变幻无常,有些已经失联,有些已经不在人间,令人不胜唏嘘。

2.

卢姵伊:叶蕙老师什么时候开始接触小说翻译?在这之前,修研语言学、就读新闻传播本科时,与文学的关系如何?

叶蕙:八十年代初我在日本读研时已开始给《新潮》、《风采》、《少年月刊》等报章杂志供稿,起初只是翻译日本童话及撰写流行文化方面的题材,正式从事小说翻译则是八十年代后期旅居香港的时候。我在台湾念大学,第一年在中文系,后来转修新闻学。在学期间修了好几门与中外文学相关的科目,看了一点书,加上写专栏,算是打下了日后从事文字工作的基础。

3.

卢姵伊:叶蕙老师1980年代初在筑波大学修习语言学,再到发展迅速的香港出版业从事翻译,后来重返研究,这过程中有遇到什么挑战和困难?老师怎么看待严肃与流行的文学分类与传播?

叶蕙:翻译是语言信息转换的活动,必须先理解原文,需要对源语(source language)和译入语(target language)的文化及社会背景有一定的认识,否则翻不出原文的韵味。2007年我加入村上研究团队,发现做翻译和做研究完全是两回事。翻译讲求语言表达能力,而做研究比较著重方法和逻辑实证,对我而言有一定的难度。自认学术理论基础不够扎实(所以博士论文写不出来哈哈哈),做翻译更加得心应手。

基本上,纯文学属于严肃文学吧,如歌德的《浮士德》、托尔斯泰的《战争与和平》、杜思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》、巴金的《家春秋》之类的作品。纯文学创作重视艺术价值及思想深度,写出的作品反映大时代,语言文字大都艰涩难懂。而通俗的大众文学则被归类为流行文学,讲究故事情节,富有娱乐性,易读易懂。以日本的芥川奖和直木奖为例,前者颁给纯文学作品,以具有前瞻性和未来性为指标;后者颁给流行文学如言情小说、推理小说、科幻小说等。一般上,村上的小说被归类为流行文学,大部分文评家认为他的作品不够“严肃”,这也许是他没有被诺贝尔委员会看好的原因之一。实质上,有些小说介于纯文学与通俗文学之间,两者很难区分。

4.

卢姵伊:当初在《南洋商报》(2007年左右)的专栏由谁联络牵线?当时的责任编辑或主编是?撰写专栏的过程中,与编辑如何交流?

叶蕙:我所认识的历届南洋副刊主任有陈和锦(已故)、黄秋桦、何雪玲和张永修。我忘了2007-2008年的责任编辑是谁。当时在南洋商报写了数十篇《东京散步》,我把其中22篇有关村上文学的专栏收进这本文集里,附上独家拍摄的照片,图文并茂,也是本书特色之一。

5.

卢姵伊:2006年第一次前往日本参与村上春树研讨会,叶蕙老师作为香港代表,当时仍然为博益(出版社)翻译小说;而后在东大参加研究计划,作为马来西亚代表的研究员,考察村上在大马的影响力。老师以这两个身份和其他与会者进行交流时,有什么不一样的经验吗?老师如何向日本以及其他国家的人介绍马来西亚?

叶蕙:无论是以译者或研究员身份出席研讨会,我都没有违和感,因两者并没有冲突啊。我就是我,从来不曾受到身份认同的概念困扰。况且出席研讨会的学者们都具有相当的国际观,视野和心胸开阔。对于我以马来西亚人身份在香港翻译日本小说这件事虽然有点好奇,却不至于感到稀奇。随著全球化的进展,从事文字工作者的国籍和创作语言早已越过国境,交错颠置了。文学越境的现象越来越普遍化乃是不争的事实,印裔作家奈波尔、中国作家哈金、美裔作家李维英雄、日裔作家石黑一雄等都是例子,他们都没在自己的出生地或用母语发表作品。

最多人问我的问题是“你的中文是哪儿学的”?通常我给他们上三分钟马来西亚文化速成课,让他们知道除了中台港澳这几个汉字文化圈外,马来西亚拥有相当完备的华文教育体系,大部分华人自小就都有机会接受双语或三语教育,加上至少会讲一种方言,在多语环境使然下,造就了大马人学语言的天赋,当然精通与否是个人问题。

编按:叶蕙新著《带著彼得猫去散步——村上春树文学地图》,大将出版社出版将在2020年11月上市,自10月30日起已开放预购。有兴趣的读者可以到城邦阅读花园,或有店线上订购,首100位读者将获得作者亲笔书信一封。在无法行动自如,人与人之间必须保持距离的新日常中,无法亲自签书的作者,也能以这样亲切的方式,与读者交流,送出珍贵的纪念与祝福。

版权声明 本文或视频乃原创内容,版权属《访问》网站所有,未经允许不得随意转载,否则将视为侵权;若转载或引用本文内容或视频,请注明出处来源及原作者;不遵守此声明或违法使用本文内容或视频者,本网站将保留依法追究权利。

(Ambien)