诗歌只能朗诵吗? 依大中文学程主办第十一届依大文学季邀请了台湾作家周芬伶带领工作坊,结合“贫穷剧场”理念,强调以身体为媒介,让诗成为可以感受、可以表演的艺术。这场文学与艺术交织的探索,不仅为创作者开辟新的表达途径,也为中文教师注入教学与美感的新可能。

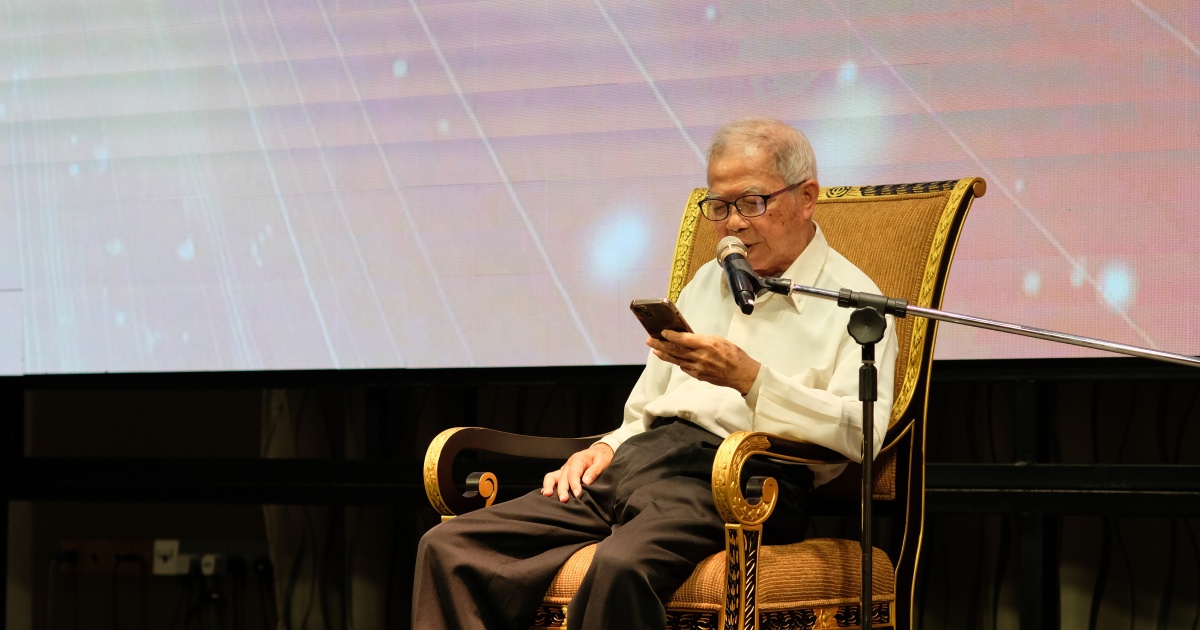

近年来,苏丹依德里斯教育大学致力于推广诗歌演绎。第十一届依大文学季”文心与演绎”邀请了台湾作家、东海大学荣誉教授周芬伶来进行工作坊。活动强调结合声音与肢体,以艺术手法诠释诗意与情感,让参与者从感受诗意到表演诗歌,提升诗的演绎力。参加者亦可在诗歌演绎比赛中实践所学。

依大中文学程作为政府中学师资培训的核心地位,大部分的毕业生都回到中学执教中文,同时也可能身兼华文学会顾问老师,所以诗歌朗诵、诗歌赏析等活动,必然成为中学华文老师的必要训练。

诗歌朗诵?诗歌演绎?

从过去到现在,诗歌朗诵比赛在马来西亚中小学是常年举办的比赛,是“将文学转化为有声语言的再创作,再表达的艺术活动”。诗歌朗诵讲究清晰的语言、优美的声音、优雅的体态,以动作把诗歌有感情地表达出来,传达诗歌的思想内容,以引起听众的共鸣。

但为何是诗歌演绎,而非诗歌朗诵?依大中文学程主任许德发副教授指出,“诗歌朗诵很多时候容易被理解为语言和声音的朗诵,动作等方面的演绎却被忽略。”

“使用‘诗歌演绎’,一方面是涵盖一般诗歌朗诵里曾被关注的声音和语言,另一方面也强调了动作,或者更开拓了‘动作’的各种演绎方式。”

周芬伶指出,“诗剧场”的兴起其实是对诗歌朗诵模式的不满。“过去台湾的诗也是用朗诵,而且还有朗诵比赛。每次朗诵的时候都会用很夸张的声音、动作来进行朗诵,让优美的诗歌变得很恐怖,到最后我们记住的只有夸张的声音,而不是那首诗。”

“你的身体,也就是一个行走的诗,你用你的身体当媒介,然后来诠释诗,因为我们用身体来做诗的诠释,我们的身体要经过一些训练。”她说。

诗要怎么表演?

诗剧场与普通剧场表演差别就在于语言,“普通剧场以台词为中心;诗剧场则是以诗为中心。”——将诗成为演绎的基础,构建出一个世界观。

在剧场排练,周芬伶走的贫穷剧场的路线。她认为诗最纯粹的表演是“不需要任何道具,你的身体就是一个行走的诗。你用你的身体当作媒介,来诠释这首诗歌。”

波兰剧场导演葛罗托斯基在1893年所提出的贫穷剧场强调演员自我探索和自我显现。剧场之中摈除一切不必要的设施、演员不化妆、不戴面具,音乐和音效也全由演员来完成。从以上特点来看,可以发现贫穷剧场的目的是为了让观众的注意力放在纯粹的舞台表演,让演员回到自己的根源,从声音、动作和表情来传达讯息。

周芬伶的硕士生罗凯瀚在分享中表示,应该要先体验现实。“很多时候我们对生活,对个人情感的不满,如果你不想要用某种方式去讨论它,你就会开始思考你要用的语言”。

“看似是我们在使用语言,其实是语言在使用我们。不一样的语言文本,它是承载你经验的价值观,所以当我们在使用它的时候,其实他在操纵你这个身体。”

文学或艺术 如何取得平衡

“作家是半个戏子,如此才能演活故事和他人。” 周芬伶说。一半文学、一半表演,文学和艺术两者之间,到底要如何去做到平衡,才带给观众最好的观看体验?

周芬伶坦诚,这种跨领域的创作本质上就很困难。“如果你做得不好,那就两边都不好。所以你必须确保诗和剧都有一定的品质,才能让人觉得这东西是好看的。”

罗凯瀚表示,很多时候在书桌上创作文学,“本身有一些局限性,比如有些抽象的情感,我们没办法用语言文本,去表达它” 。

当创作难以用措辞来进行表达,用肢体、动作、行为去把模糊的情感具体化,“在这个过程中,你突然可以有另外一种方式跟去到,去把那些无法被文本不抓的东西,产发出来,你再回过头来去把他变成文本。”

“对我来说,创作最重要的就是一个措辞,如果透过肢体去展演,可能会有更创造更多的空间、更不一样的意象。”

黄柏勋则认为诗和剧场是两个互相对话的平行空间,“这两个元素都要有,有剧,更要有诗。”于他而言,念诗在诗剧场占据着非常大的部分,剧场依附着诗,交织而行,“任何一个元素都没办法独立演出”。