说起来,用一辈子守护好像也不长。在一座百年世遗城市之中,有人用一生去守护一门技艺、一碗滋味、一段家传记忆。这些人将时间刻画于事物之中, 让时间的流逝有了痕迹,在传承之中不断回味。

五代同堂的潮艺馆、一动一静的纸扎父子兵、百年老店所联系起的母女情,是一段代代相传,专属于这座老槟城的动人故事。

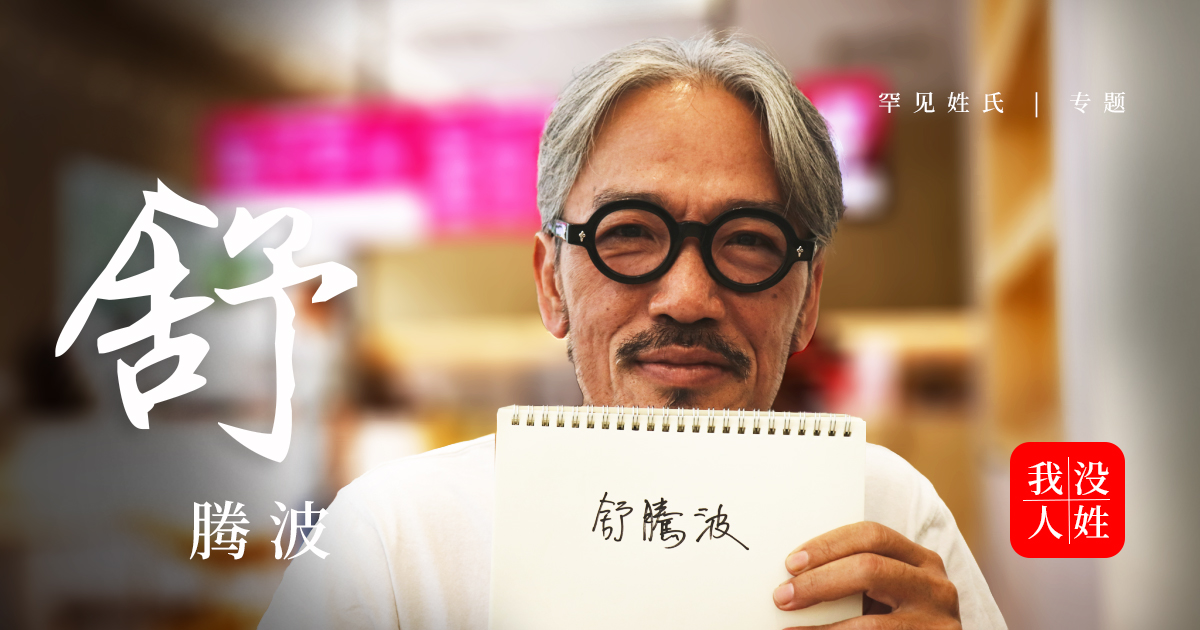

五代同堂潮剧团 一生执着做好传承这件事

华人南下移民的故事早已过了许多时光,落地生根的后代也过了好几代。在这座百年的世遗城市之中,一个延续了五代的潮剧家族故事等待揭幕。

潮剧发源于广东潮州,在潮州的传统戏曲文化里面,有潮剧、铁枝木偶、潮州大锣鼓和潮州音乐。“当时十八世纪末,马来西亚早就有了潮剧”,潮艺馆馆主吴慧玲是是潮艺馆第三代。当时,她的外曾祖父带着潮州戏班来到马来(西)亚,将潮音在本地扎根,并在“老赛永丰”、“金玉楼春”、“玉梨潮音”和如今的“潮艺馆”的招牌下开枝散叶。

吴慧玲的外婆杨清音是五十年代著名的南阳潮剧名伶;母亲杜爱花是一名女乐师;而吴慧玲本身则在2009年创立金玉楼春潮剧团、2014年创设潮艺馆——每一代都在通过自身的努力将潮剧发扬光大。

“我从小就是操偶师,当然要学会唱戏、会操偶,然后慢慢的在这样的环境下就学会打鼓、打洋琴,直到二十多岁才回去学潮剧。”吴慧玲说。

古时候,潮剧是在宫廷中表演,“随着艺术走进民间,结合了宗教和民俗”,才成为市井表演,“只是现在的人慢慢不会看了,变成如今做给鬼神看的”,吴慧玲分享,这一段历史都在诉说着潮剧在本地的没落。

临时搭起戏台、赶场跑码头是曾经潮剧团的日常,如今在农历七月才能偶尔看到这样的景象,对如今依旧七十四岁的杜爱花来说,那些潮剧最辉煌的时期已经回不去了。

“以前什么都没有,没有歌台、没有电视,大家就只能去看戏,路边搬椅子坐着看戏,当时行情好,一个人收一元钱。”杜爱花解释。

杜爱花出身戏曲世家,与那些过去为了学习一技之长的人有些不同,杜爱花坦诚表示自己进入这一行,仅仅只是为了赚钱。为了赚钱,十二岁的她投身以木偶剧为主的“老荣秀春”潮音班,直到1989年才从年迈版主手中接棒,成立“金玉楼春”木偶剧团。自此,潮剧艺术便贯穿了她的一生,更成为了和子孙之间的羁绊。

父亲的逝世也让吴慧玲明白一个道理,有什么事情不要等到后悔才去完成,所以在配合母亲从艺61周年,吴慧玲在2024年特别筹办了一场特别的演出《纸影人》。这场表演,让潮剧再次走上正式的舞台,也让妈妈成为一次主角,更凝聚了一家人的感情。

从外婆到母亲,再到吴慧玲这一代,潮剧在槟城有了不同时代的面貌,如今传承到了第五代的吴欣洁,五岁学锣鼓,七岁唱曲,八岁就登台表演,十二岁就成为了剧团司鼓,小小年纪的她早已确定自己对潮剧的热爱。

但青春期的少女和传统行业挂钩,总是有点自卑,害怕被同龄朋友的嘲笑,吴欣洁并不太主动跟别人说起这件事。直到有一次朋友在面子书上得知后所给予的反应让吴欣洁感到惊喜。

“他们说好特别,说我会这个好厉害”,让少女不再胆怯。

一整个剧团常常四处表演,在后台休息期间的交流,反而有了另类的情感。传统内敛的家庭,也常常因为工作关系错开许多能够培养感情的时刻,但期望彼此健康、快乐的心意依然联系着这家族的情感。

纸扎父子兵 铁汉外表下的柔情

一座老城,也蕴藏着许多老匠人的故事。走在乔治市市中心,依旧保留着许多正在营业中的老行业,其中就包括纸扎。位于五条路的来到亚福纸扎店,在历史中隐藏着一段含蓄的父子情。

三十年前,358亚福糊纸店创办人高明福因为朋友而开始学习纸扎,直到1989年师父逝世后才正式接手店铺,开始经营纸扎行业,制作的神像大多用来敬神、七月普度、白事等。

从四、五年级就在店里帮忙父亲的高永杰,如今也练就了一身糊纸手艺。“小的时候,他叫我做什么,我就做什么。因为你是一个纸扎师的儿子,你一定会这些手艺,看着都知道怎么做了,”高永杰说。

直到中学毕业,高永杰并不打算继续帮忙父亲打理生意,这一份全年无休的工作让本性自由的高永杰选择逃离。离开过纸扎业,当过面包师,最后还是不忍心看着早出晚归的父亲独自忙碌,选择回归祖业。

在高永杰心中,父亲高明福总是面无表情,总是独自承担抚养孩子长大成人的责任和压力。曾想过离这行越远越好的他,最终还是成为了糊纸匠人,还经营了许多与殡葬相关的副业,业余更是一名摇滚音乐人。

“我行为是比较庞克,可是对传统教育家庭华人就‘跑题’了”。高永杰坦诚,以前家教严格,祖父并不允许家中小孩玩音乐,摇滚、殡葬,两者矛盾的行业,任谁听了这组合都会不自觉惊呼。

“但我爸爸就是支持”,高永杰是如此坚定。如今的他依旧玩着摇滚乐,在传统行业之中,玩着脱离传统的摇滚乐——玩摇滚的纸扎师傅,粗狂外表下,却有细腻的心思。

论起高明福这一生的成就,他曾制作过一个一比一大小的摩托车收藏在英国的博物馆。然而比起这一个成就,他更骄傲的是生了一个很“会舞”的儿子。这对父子,一动一静,父亲或许不善言语,但对儿子的骄傲却是怎么也藏不住。

纸扎师傅面对的生与死、动与静、阴与阳、新与旧、淘汰与保留、传统和创新,许多强烈对比,看似矛盾冲突,却在顿悟后的心意中平衡融合。

如今角色对调,曾负责打下手的高永杰成为了父亲的角色,见客户、收尾工作都成为了高永杰的责任,他始终感谢这父亲对他的支持和那作为父亲无声的爱。

“下辈子,他做儿子,我做爸爸”——这是一个含蓄的父子情之间最动人的承诺。

格成冰室百年红豆冰:记忆中的味道和那些不言而喻的约定

在努力找寻那些隐藏于槟城之中的人文故事之时,炎热的太阳依然高高挂起。这个时候,也许来一口甜甜的冰品,是最过瘾的。

在槟城地标光大的旁边,有一条老街槟榔律(Penang Road)依旧车水马龙,但很多老店都在一间一间地结业,而有的老店却依旧在此坚持经营,如今也有了一百多年的历史——格成冰室——一间百年的红豆霜老店。

格成冰室创立于1906年。相信槟城人都这间百年老店并不陌生,走进冰室,依然保留着英殖民时期的建筑风格,其中德国老兵的故事更让这一间店充满浓厚的历史感。

“德国老兵临终渴望最后的甜点,再尝一槟城榴莲雪糕”——德国士兵波恩在槟城和安妮斯一见钟情,第一次约会的地点就在格成冰室,吃的便是餐室著名的榴莲雪糕。即便在1973年夫妻俩移居澳洲,也会定时回到槟城点上一碗榴莲雪糕,回味那一场初遇。

格成冰室的第一代创始人是如今格成冰室东主赵秀丽丈夫的祖父董成忠,本来再学校食堂售卖红豆冰的他,后来和朋友柯玛格合伙开了这家店,茶室以两人名字命名,就叫格成。奇怪的是,“格成”的匾额却被放置在店内。

“十多年前的时候我们是将匾额放在店外面,结果被小偷偷走了,遗失了将近六十多年。后来找回了匾额后就再也不敢放外面了。”赵秀丽解释。

格成冰室成立于独立前,一开始是作为一间以售卖英式下午茶为主的咖啡店。直到独立后“英国人回去,很少人来喝下午茶,才慢慢引进小贩,开始做咖啡店”。店内张贴着的那些报章和老照片,让那些历史仿佛历历在目,从百年前的风华到如今的市井咖啡店,始终坚定着初心——一碗榴莲雪糕红豆冰。

即便如今榴梿的市价越来越昂贵,始终坚持着采用原料的原则,让味道始终保持着最初的味道。

格成冰室全年无休,只为那些只有假日才能从外地归来的游子能够吃上一口家乡的味道,这也让赵秀丽一年下来并没有什么休息的日子。而女儿董延佑将母亲的辛劳看在眼里,只想母亲能够多多休息。

如今格成冰室由赵秀丽母女经营。对于餐室未来的发展,赵秀丽只期望女儿能够找个小小的地方,买一些自己做的冰淇淋和必卖的红豆冰就可以了,将“格成”传承下去,“因为这两个字就代表着我们的红豆冰”。

对于是否继承冰室,董延佑并不看轻易承诺,但描述起未来的一幅景象,也许是心有灵犀,与母亲的心意竟是如此相同——小小的一间茶室,只买冰淇淋和红豆冰,母女之间那些不可言说的默契,是多年来互相扶持的动力,如此动人。

离开槟城之前,再来一口百年红豆霜,回味这片土地所留下的记忆和味道。

上一集:九月九黄旗飘扬 槟城百年九皇文化