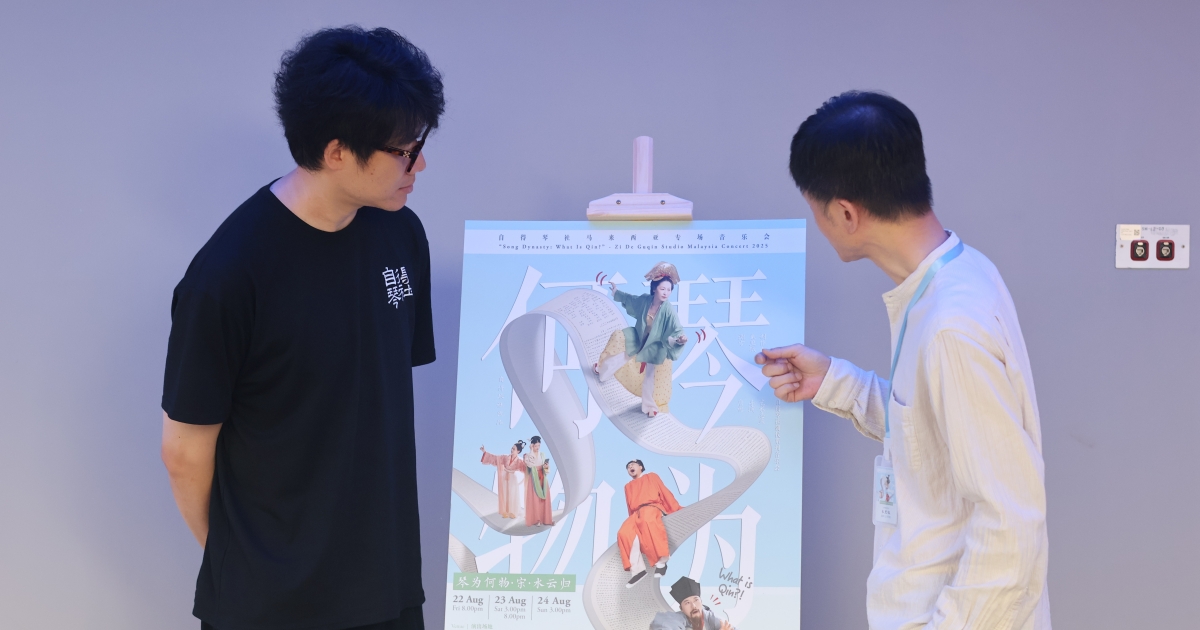

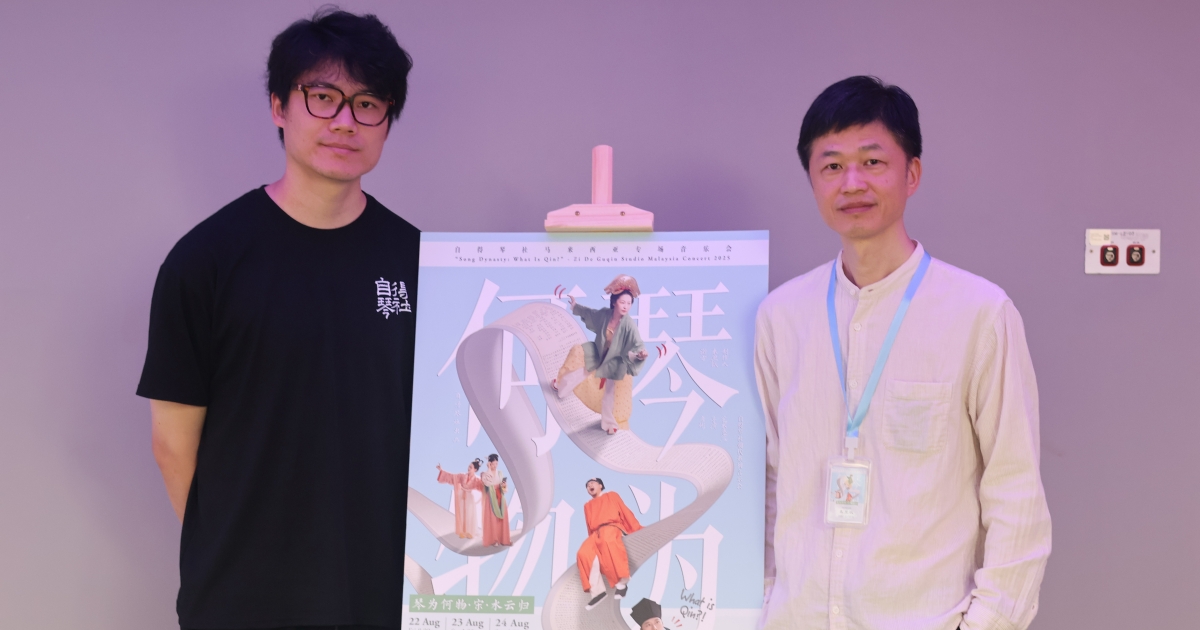

2014年,自得琴社在上海成立。最初,它只是几个志同道合的年轻人聚在一起弹古琴的社团;11年后,它已成为活跃在国际舞台上的古风音乐团队,以独具匠心的创意和舞台美学打破了大众对传统乐器的刻板印象。近日,自得琴社携“朝代系列”第二部作品《琴为何物·宋·水云归》亮相马来西亚,访问网也借此机会专访了自得琴社社长朱里钺与艺术总监唐彬,回顾他们的成长历程与艺术追求。

从兴趣社团到专业团队

“最初的时候,它只是一个社团,不是公司。”朱里钺回忆说。2014年,自得琴社在上海成立,起初的成员大多是因对古琴的喜爱而走到一起,自得琴社也主要面向成年人开展教学活动。那时的并没有任何长远规划,大家各自兼任不同的角色,靠着兴趣和热情维系着运作。

随着社团规模不断扩大,越来越多大学毕业的年轻人希望加入。为此,需要一个更规范的平台去安身立命。在成立两三年后,自得琴社决定转型为公司,不仅在制度上更完善,还为成员们缴纳社保,提供职业发展的保障。

朱里钺说:“从每个人身兼数职,到后来逐渐形成专业分工,大家变成了一个真正的团队,开始围绕着共同的目标努力。”

这一转型,使自得琴社从兴趣走向了专业化,但如何在商业与艺术之间保持平衡,也成为他们必须面对的课题。

朱里钺直言:“我们最早是以兴趣为主要诉求,但商业不能只靠兴趣。要保持‘自得’和自由,非商业化的团体如何生存下来,是最大的挑战。”

从中国走向世界

许多人或许会以为自得琴社从一开始就立志“让中国乐器走向世界”。事实上,契机源于一次无心之举。

自得琴社最初发布的视频在中国国内受到关注,因而被人搬运到YouTube等海外平台。由于未经授权,画质与音质都大打折扣。于是,他们决定亲自运营一个官方账号,把曾经所发布的视频同步到YouTube。而这个尝试竟意外吸引了众多海外观众前来点击观看,在网上走红。目前YouTube平台已累积了七十多万粉丝,为他们打开了国际市场的大门。

对于自得琴社的成功,朱里钺提出自己的看法:“最重要的是坚持自己的兴趣,但当你做这些事同时又能得到大家的认同和关注,那是件幸运的事。”

从那以后,自得琴社除了在中国各地演出,还走向了世界舞台。在欧洲巡演时,他们甚至将巴赫的作品改编为民乐版本,结果观众反响热烈。

朱里钺分享道:“音乐本身可以跨越语言和文化。很多西方观众虽从未接触过中国文化,但依然能从音乐和视觉中得到共鸣。”

艺术观:传统与当下的对话

作为艺术总监,唐彬从原有的摄影与广告转向了音乐创作和舞台艺术。他的母亲是一位摄影师,父亲经营古董生意,从小耳濡目染,使他对艺术有着天然的亲近感。五岁时便开始学习长笛,一直坚持到高中,后来偶然接触古琴,逐渐投入大量时间钻研。与此同时,他在母亲的影响下爱上了摄影,大学选择广告专业,并在毕业后进入广告行业工作了几年。

然而,他意识到自己对古琴的兴趣始终更为强烈。最终,辞去工作,赴上海深造。在此期间,他结识了朱里钺,两人共同创办了自得琴社。

“看似是跨行,其实没有。”

唐彬的创作观独具特色,他分享道:“我写曲时,脑海里往往先出现的是画面,再去想这个画面该是什么样的声音,就像电影音乐一样。”

在他看来,所谓的传统与创新并非对立,而是时间的延续。

“过去的创新成了今天的传统,而今天的创新未来也可能成为传统。古人也会创作新曲,我们今天做的事,本质上并没有什么不同。不同的是,古人没有摄像机,而我们可以用影像去记录和表达。”

因此,自得琴社的作品既扎根于古琴传统,又融入了舞台美学与当代视角。

“我们没有刻意总结出一个完整的美学体系,但因团队成员在审美上的默契,我们的作品自然传达高雅而不张扬的中式气质。”

朱里钺补充道:“我们希望通过作品传递中国的传统审美,让更多人了解和喜欢它。至于是不是理论化的体系,这都不重要,重要的是这种感受能触动人。”

新的朝代与想象

继唐宋系列后,自得琴社计划将创作拓展到春秋、战国、汉代、南北朝、明代,甚至上古的夏商周。他们也推出了以明代为背景的番外篇《江南好》,今年10月还将带来纪念古琴经典文献《神奇秘谱》六百周年的系列演出。

唐彬坦言,他们所做的朝代系列不全是对历史的复刻,也可以说是现代人对古代的想象。

“由于古琴曲的年代是可确认的,因此我们尽可能使用古琴曲里的音乐元素,让它反映当代的审美特征。而古今的情感是共通的,我们只是用自己的方式去表达。”

在传播层面,他们依旧坚持长远的耐心。

朱里钺说:“创作者肯定都会希望下一个作品比上一个更好,但网络传播并不完全等同于作品的品质,它还受到算法和其他因素影响。我们更看重长远的积累,只要每年都有人去观看我们的作品,几年后也会有几百万人看。”

自得琴社的成长,难以复刻。他们没有刻意迎合市场,在坚持自我中找到与大众共鸣的方式。如唐彬所说:“美是全世界都在追寻的东西。”

而自得琴社正使用中式音乐与美学,讲述属于当代的故事。