裂缝,是隔阂,也是缝隙,光亮透进来的地方。东南亚短片电影节把这个意象作为第九届的主题,透过光与影,去触碰那些被忽略的幽暗与故事。今年10月16至19日,吉隆坡将再次迎来属于短片电影的时刻。

谈起大马的电影节,许多人第一时间会想到较大型的马来西亚国际电影节(MIFFEST)。相比之下,东南亚短片电影节(SeaShorts Film Festival)规模虽小,却慢慢的走到第九个年头。今年,它将在10月16日至19日于吉隆坡开跑,把整个东南亚区域最精彩的短片重新带上大银幕。

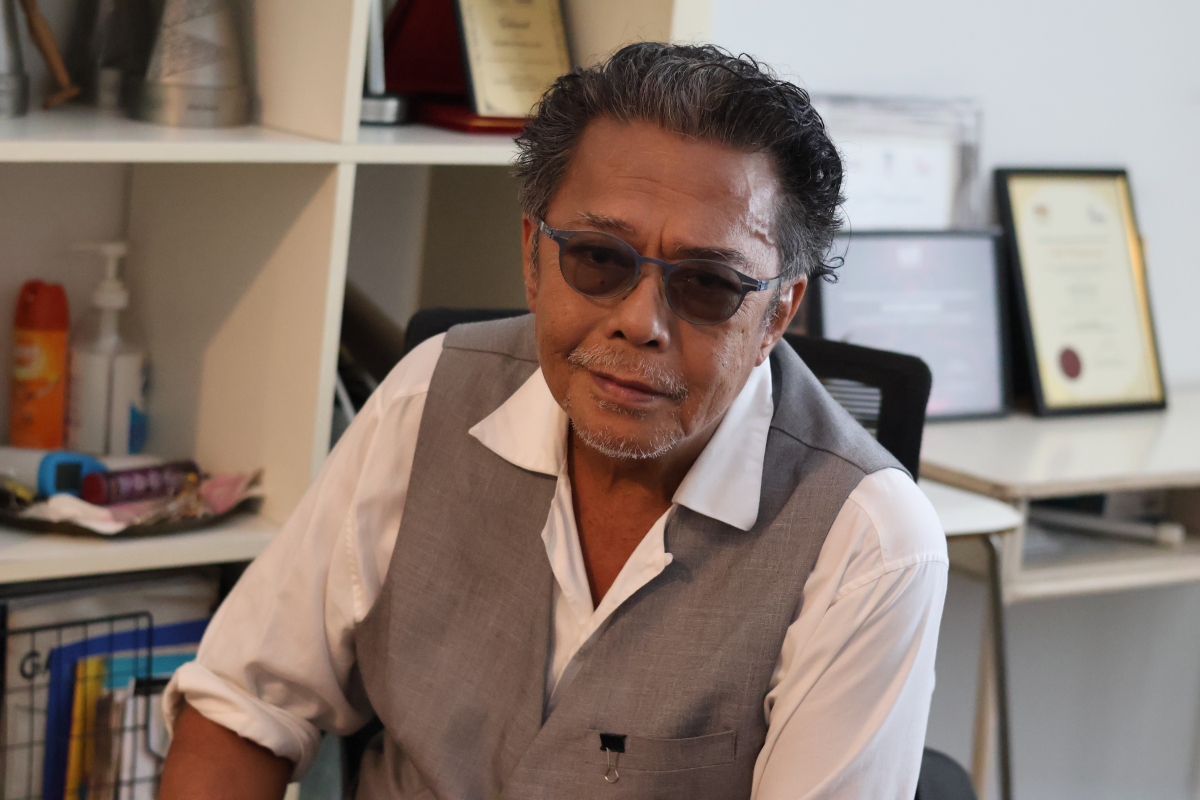

与多数放映长片的影展不同,东南亚短片电影节专注于短片,且视野仅限东南亚区域。东南亚短片电影节总监达因赛益(Dain Said)说:“有时候因为赞助商的关系,我们也会放映一些台湾或日本的作品。但我们的核心,始终是东南亚。”

裂缝里有共同语言

今年东南亚短片电影节的主题是“Through the Cracks(透过裂缝)”。

裂缝,是我们和世界之间正在筑起一道道高墙,产生距离与边界。即便在数字世界里,也同样存在着墙,限制着人们的思维。

“你可以建造再多的墙,但墙与墙之间总会有裂缝。”

节目总监邓嘉诚(Eddy Tan)解释,裂缝代表着边界与隔阂之间仍然存在的空隙,那些常常被忽略的张力、代际之间的差距、文化之间的缝隙,甚至身份与变动之间的瞬间,都能透过这些缝隙显现出来。

“我们总以为彼此是如此的不同,但若透过这些裂缝去看,其实并没有太大的差异。我们生活在同一个赤道下,面对同样的酷热。即便语言不通,但在生活方式上,彼此仍能互相理解。”

达因则说:“理解,这个词很重要。东南亚之间确实有很多共通的价值,但依然存在着差异。不同也是种力量。裂缝让我们看见彼此,接纳彼此的差异,而差异反而能让我们更强大。”

走进群岛的文化视野

回顾过去,电影节的重点多集中在泰国、越南等比较中心的地区。但从近几年开始,团队逐渐东南亚的群岛文化靠拢。

达因说:“单说印尼,从巴布亚到亚齐,不同族群有自己的语言与文化,我们希望平日里看不见的族群文化能被关注。”

今年,东南亚短片电影节首次与大型院线GSC合作,在Lalaport的影厅放映作品,同时在吉隆坡基督教女青年会(YWCA)举办论坛与工作坊。东南亚短片电影节宣传主任侯棗怡(Carmen Hau)呼吁道:“由于此次的活动有两个地点,为此,我们需要更多志愿者来参与我们。”

达因笑道:“这是我们第一次尝试更大的空间。想象一下,你是一名电影人,看到自己的作品出现在大银幕上,那是莫大的鼓舞。对年轻创作者来说,这是一个平台,也将激励更多原本就抱有梦想的年轻人投身到这个行业当中。”

电影节的选片标准

谈起如何选片,邓嘉诚说:“我们希望寻找一些真诚的东西,让创作者能够做自己,而不是去模仿好莱坞。相比好莱坞电影,我们更希望讲述与自身地区息息相关、真实的内容。”

电影节分为竞赛与非竞赛单元。今年从703部投稿中,挑选出40部竞赛短片,横跨11个国家。非竞赛单元则更具专题性,例如“Beyond Indian Shores”专注于马来西亚的淡米尔电影;“Shorts+”则聚焦女性导演的作品;此外还有由日本基金会合作带来的日本学生短片单元以及由马来西亚年轻一代制片人所带来的作品。

邓嘉诚解释,在非竞赛单元中,会设定更具体的主题。“‘Beyond Indian Shores’是我们去年推出了一个单元,今年依然继续。我们与具有淡米尔背景的电影人合作,把目光聚焦于淡米尔语短片。目前很少有节目会覆盖这一领域。”

“如果我们不在节目策划或研究上给予方向,淡米尔短片的出现可能会被误以为是少有的存在。但事实上,淡米尔短片电影有着自己的历史与脉络。”

而在竞赛单元方面,邓嘉诚则希望呈现一条具有竞争力、能够展现东南亚独特之处的短片。每个国家都有自己必须面对的议题。但若放在更大的图景观察,许会发现东南亚作为一个整体,既有鲜明的差异,同时也存在许多共同之处。

他指出:“这些共通点在东南亚地区之间往往不易被我们自己察觉,但从外部的视角来看,就能更清楚地看出每个地区的独特性。”

达因则认为他们只是寻找好电影。而所谓“好电影”,并不仅仅是技术上的品质,还指能真实反映社群或社会,表达自身故事与声音的作品。

“即使预算有限、在灯光或收音上不够理想,但只要作品说出了创作者在乎的事、关心的议题,那就是我们看重的价值。正因如此,短片才显得格外重要,是年轻创作者的初舞台。”

推着石头往前走

在筹备过程中,最大的挑战是什么?又是如何克服的?

室内顿时笑声一片,邓嘉诚率先发问:“我们克服了吗?”

达因答道:“我们从来没有克服过任何事情,我们只是尽力而为。”

尽管电影节已办到第九届,但最大的挑战仍然是资金与人力。东南亚电影节的团队人员全为自愿者。

达因分享道:“我们不想只局限于马来西亚人,我们也希望能够与其他国家连接,比如越南的制片人,邀请他们过来与大家分享他们在行业中累积的经验,但这就涉及到金钱的问题。”或谈本地制片人也好,也需补贴交通和住宿的费用。

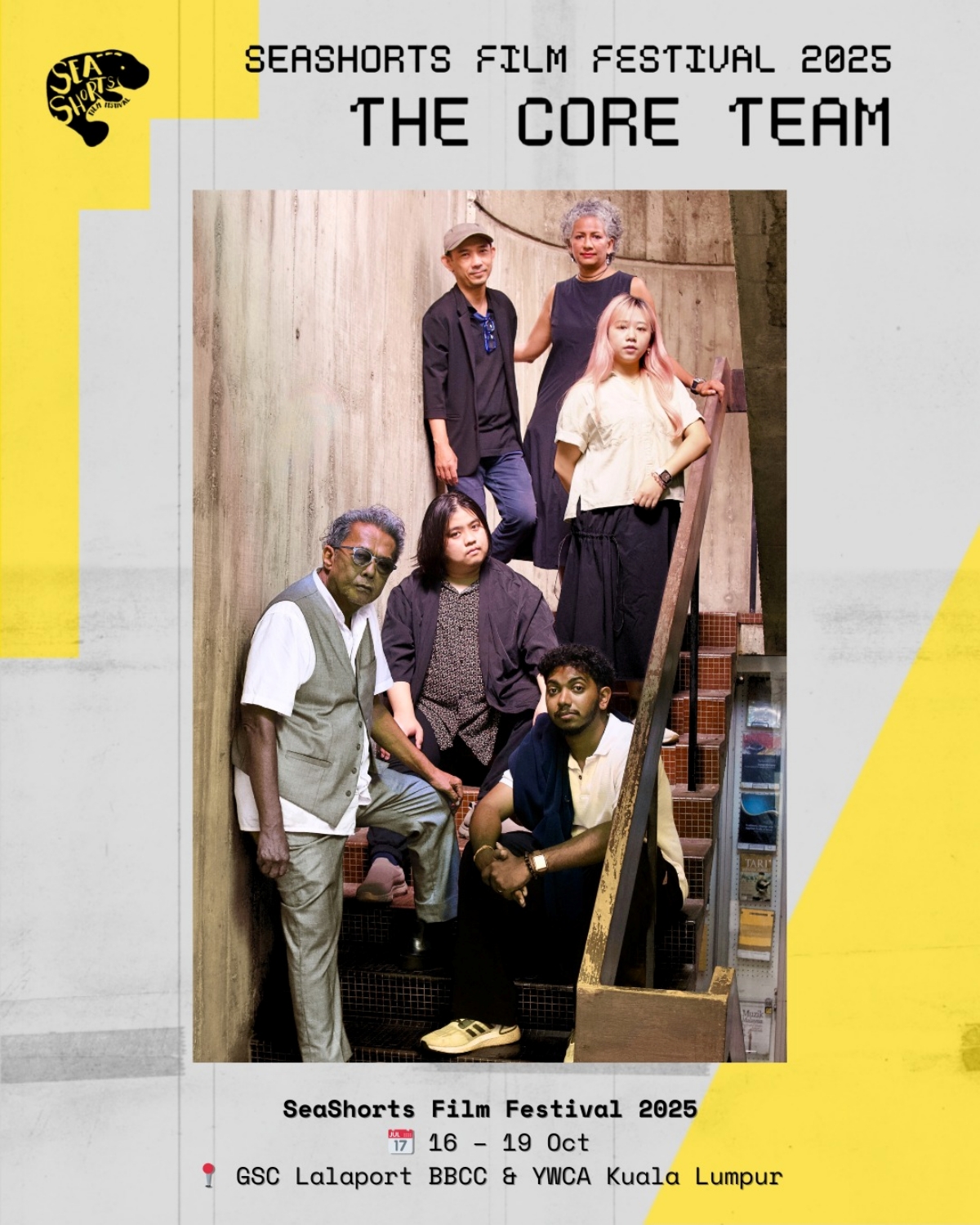

外界常误以为他们的团队庞大,事实上核心只有六个人,甚至没有固定办公地点。邓嘉诚笑说:“有时我们聚在嘛嘛档吃饭,那就是我们的办公室。大多数时候我们都通过手机在线上沟通。”

每一届电影节的挑战都不同。早期的挑战是让人们认识他们是谁、如何吸引人们的注意。而现在的挑战则是规模化,东南亚短片电影节如何从一场只有一百人参与的活动,成长到三百甚至上千人参与的盛会。

“从一个小小的活动扩张到今天,我们清楚意识到了自己的成长,而如何成长,本身就是最大的挑战之一。”

他继续说:“最大的挑战其实是在节目策划。因为影片选择不只是我个人的决定,而是一个评审小组。他们来自马来西亚、新加坡、菲律宾等地,包括电影人、艺术家、作家、影评人,以尽量确保它是多元的。今年的选片流程分成两道关卡。第一关有10位评审,他们必须在两个半月内看完700多部影片,这意味着几乎每天都要看两个小时的片子,而且完全没有报酬。”

其后再由三位马来西亚电影人筛选最终片单,最后才由竞赛评审团决定奖项。

达因接话道:“所以我会说,这些人真的都是出于对电影的热爱。”

邓嘉诚补充:“我们无法以个人的喜好概括整个东南亚,所以需要10到20个人投入大量观影时间,寻找东南亚的多样性。过去八年也是一样,我们至少有五人组成的选片委员会,再加上3到6位评审来负责各个单元。”

作为宣传主任,侯棗怡的任务是让更多人知道这个电影节。她说:“虽然已经是第九届了,但还是很多人不知道东南亚短片电影节的存在,即便他们本身就在电影圈。”因此团队会在大学、书店做放映和宣传,希望吸引更多年轻观众。

最后,达因提到他对整个团队、志工、影院GSC,以及其他赞助者的感谢:“我们从未获得过如此大的支持,所以我真的很感恩,要把一个活动办到第九届并不容易。”

同时,他希望能与更多的东南亚故事讲述者建立连结,当局与社会能看到另类影展的价值。我们无法掌控每个国家不同的传统与讲故事方式,但至少我们能呈现出来,或许能激励更多人。

邓嘉诚则认为,电影节的意义在于为主流之外的独立电影保留空间。“电影节永远都会守护那部分由纯粹热情推动的电影。有数据显示,95%的电影节在第一届就会消失,能走到第九年算是少有的5%了。未来我们要做的,就是让精神继续延续下去。”

他们所诉说的困难与挑战如此之多,脸上却是一派轻松。或许答案在于,若眼前挑战与困难无法克服或解决,何妨不试看与之共存?直到有一天,时光把困难磨平。但困难如野草,永远也无法彻底铲除。与其愁眉苦脸,满怀怨怼,不如将其推着走,西西弗斯终将把巨石推上山。如同允许裂缝存在,幽暗与微光的共存。