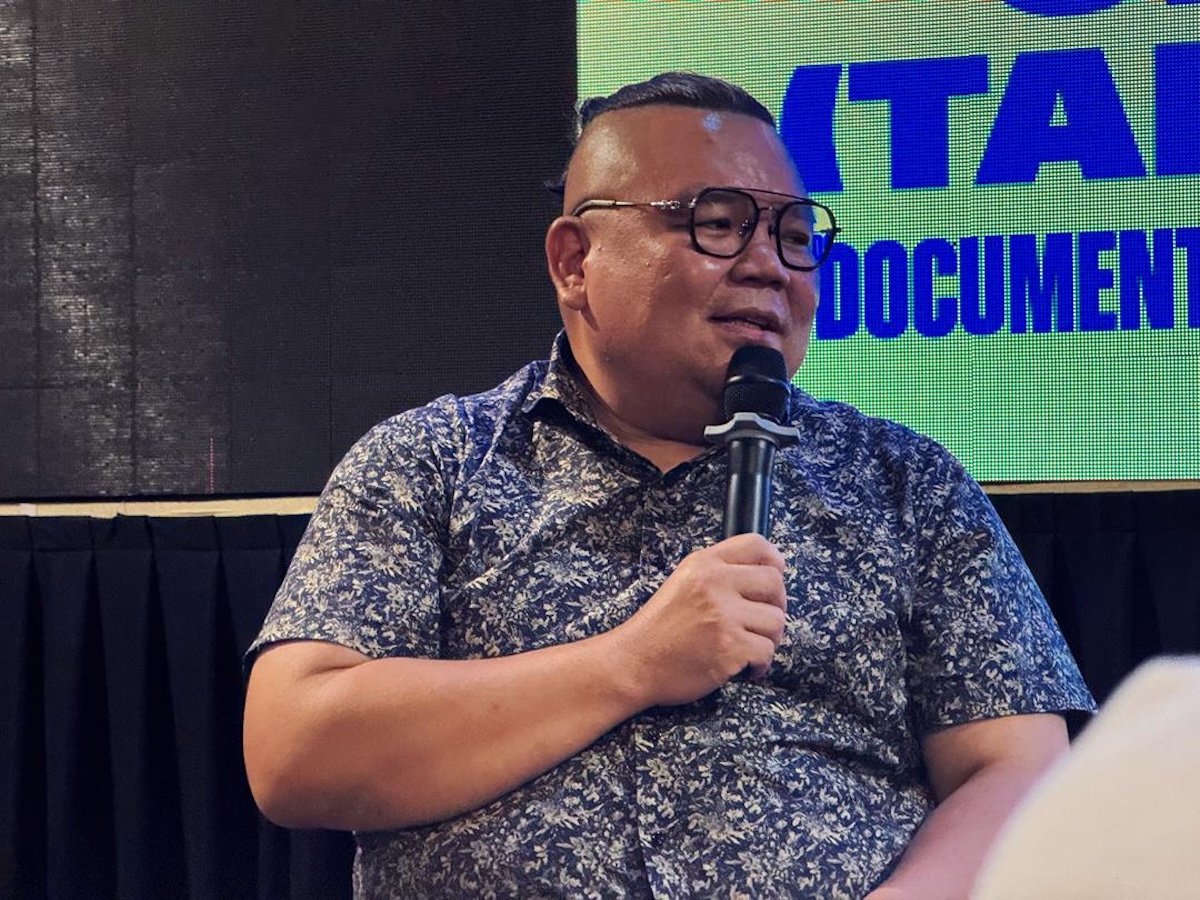

恰逢中元节,一部有关于槟城大山脚人的传统信仰《大山脚大士爷》纪录片于槟城潮人居放映。2025年度“想要生活节”邀请了纪录片导演钟文逸和主持人梁友煊进行对谈,从头了解这部纪录片的创作过程,从中窥探出大山脚在地人与大士爷之间的羁绊。

作为槟城大山脚人的导演钟文逸,刚入行时便想要用镜头记录为这一庆典活动。念想存在心中多年,偶然获得拍摄机会,为这段大山脚人共存的记忆拍摄成纪录片——《大山脚大士爷》。对于大山脚人来说,大士爷不仅仅只是中元普度时镇压鬼混的“鬼王”,更是一个连接着在地人和社群最重要的连结。

想起自己作为土生土长的槟城人,鲜少到距离遥远的大山脚游玩,却也听闻在那遥远的地方有着中元节的必备庆典活动:祭拜大士爷。后来因为工作机会偶然来到大山脚拍摄,钟文逸亲眼目睹那尊年年长高几寸的大士爷金身。

仔细看大士爷,可以发现头顶部分悬挂着一尊观音像。其实,大士爷本身是观世音菩萨的化身, 在中元节化身为鬼王,维持人间秩序。但为管控人间秩序,鬼王一般面目可憎,为此观音神像坐镇大士爷之上,以镇压鬼王。

每一年都由制作金身的师傅黄财旺(如今已更名为黄靖宸)亲自取下,再将供奉已久的观音金身与大士爷一同焚烧、回銮。

大士爷,对许多外地人来说,是恐惧;对于本地人,却成为了从小到大的守护神。

根据钟文逸的分享,虽然妈妈早已嫁到槟城,每年中元节都还是会骑着摩托车,带着小小的他来回两地祭拜大士爷。

小时候懵懂的他并不明白祭拜大士爷的意义,只道这是母亲小时候的回忆,在往返槟岛威省两地中的,这段回忆也传承到了钟文逸这一代。而这一份记忆,也不仅仅只是属于钟文逸一人,而是属于所有大山脚人的记忆。他说:“就像有些人其实小的时候出远门,还是生病,母亲都会烧符水给我们喝,这是一个共同的记忆。”

诚意是拍摄纪录片最重要的元素

在接到这个任务的时候,钟文逸坦言并不容易,只因距离要求播映的日子仅仅一个月,开拍的过程也是遇到了许多阻碍:师傅、天气与环境的不配合,让这项任务的进展变得十分缓慢。

“第一天下去拍摄的时候,师傅也很不给面子,帮他装麦克风之后,就问你们在做什么?”钟文逸无奈说着,任务时限太少,从前期的角度、主题、采访对象,到后期的剪辑、调色,都在急忙中完成。

整个拍摄的过程,许多直面大士爷正面的镜头是当地消防队仗义,给予钟文逸团队使用天梯,以拍摄避开人潮的画面;许多关于中元庆典活动中的抢孤、烧龙香历史,是那些放下心中防备的老人慢慢诉说的。他形容,那是从八卦中聊出来的、从酒杯里喝出来的成片。

“所以我们就要开始慢慢去挖掘那些感受,有些人的脑袋好像记忆库,可以讲三十年前、四十年前的记忆,他可以清楚记得那些曾发生过的事情”。钟文逸认为这些就是做记录片最难得的好处,在拍摄这些节目所遇到的人,都是活在当下的人,“而整个故事都是真实的,哪怕你找了一个很厉害的编剧,但那些真实的故事只属于那个地方”。

在纪录片中,制作大士爷金身的黄靖宸看着又一尊大士爷烧尽的落寞神情,却又如此感慨。师傅说,有一种功成身退的感觉。那种发生在当下的真实故事,只有当下才能够捕捉。而这种“当下”是从本地独特文化衍生而出的结果。

他曾遇到一个法国摄影师,一尊如此高大的大士爷金身,他问钟文逸:“为什么你们马来西亚人是如此浪漫?”——浪漫到耗时几个月制作的大士爷说烧就烧,只留下一摊烧尽的灰烬在诉说那为期15日的传统文化。

常常说“国外的月亮比较圆”,钟文逸却不这么认为,他觉得正是这些“本地”的东西,才更能体现马来西亚独有的风景,“其实马来西亚的月亮没有比外国差”。

以信仰之名的精神,是连结社会的信仰

被问及大士爷存在的意义,钟文逸分享曾采访和拍摄一所六百年历史的观音庙,受访者和他说了有关于这所庙宇的故事:“当时发生什么事情,大家都吵来吵去,但只要有人说什么决定是观音说的,全部就会认真聆听和执行。”

“大士爷是连结整个社区的”,钟文逸将纪录片的重点聚焦在信仰与社区连结之中。大山脚埠众盂兰盛会自1998年注册成功之后,集合盂兰山庄与十一个民间社团,在中元节期间作为助力,自发联合起来承担整个祭拜过程。

过去,钟文逸曾以为这些只是迷信,后来他才惊觉信仰对当时社会秩序的重要性。他对此表示:“当时候就是很简单,什么东西你就用宗教来解决就行。”

看着记录片的回銮仪式,慢镜头的跪拜、合十、上香等祭拜活动,总让人莫名热血沸腾。后来,偶然参与其他地区的大士爷回銮仪式,游行期间此起彼伏的祝福语,并不大的大士爷被信徒们扛着一路走到燃烧的空地,才明白是信仰将这些人聚在了一起。直达天空的火焰让这场小型的回銮仪式让人感叹,更何况是将近三十尺的大士爷呢?

也许就像钟文逸说的,“有机会一定要到大山脚去见证这一段回銮仪式,才能知道那个信仰有多震撼”。

如今这一代的年轻人并不热衷于祭拜活动,反观这一现象并没有出现在大山脚。每到中元节,前来祭拜大士爷的年轻人反而越来越多,“甚至比老一派的人还多”。大山脚埠众盂兰胜会理事会主席拿督斯里彭荣钦甚至表示,“这些年来也是有一些新的年轻人积极参与选炉主。”

即便年轻信徒越来越多,但黄靖宸坦言,大山脚制作大士爷金身的师傅,是越来越少,这门手艺能否继续保留依然是不明朗的。但他并不担心这门技术的失传,“大士爷如果要谁来做这项工作,祂会感知他的”——这是一份信徒对信仰最淳朴的信念。