“有钱吃盒仔饭,无钱吃云吞面。”

——题记

这一碗云吞面从昔日广州西关大少的手中滑落,跌入街角的档口。来不及怅然,远渡南洋之后又被裹满黑酱油。背井离乡的云吞面告别了清亮汤底、竹升银丝的形象,改头换面后盘踞在南洋各大食肆。

初来此地之时,常常被这一盘黑着脸的干捞云吞面搞得一头雾水,云吞也是大大咧咧地散落在竹升面上,汤则是另外放在一旁。常伴左右的云吞面竟成了“最熟悉的陌生人”。

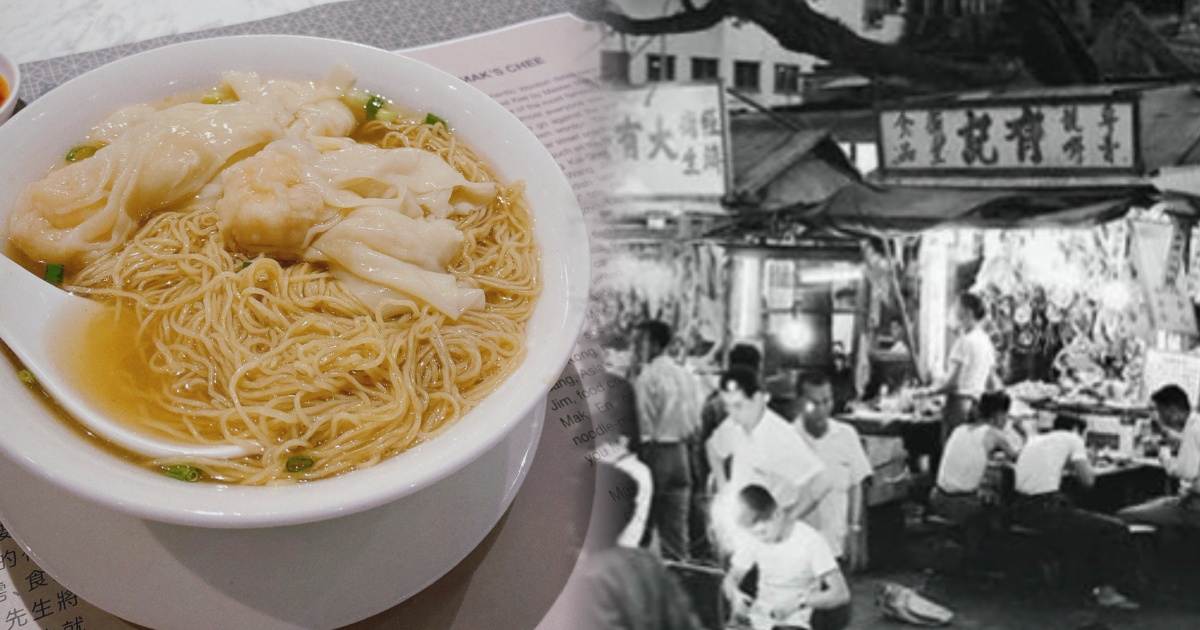

真正的广府云吞面都是云吞盖在面底。首先汤匙置于碗底,托起饱满的云吞,再盖上竹升面,这样面条不至于全部浸在汤中,可保持爽滑弹牙的口感。

一次同事生病叫了清汤寡水的云吞面,她不情愿地下咽,感慨黑酱油才是云吞面的灵魂。

究竟一碗称心如意的云吞面,是清汤寡水还是浓油赤酱?面对这司空见惯的果腹之物,谁又会在繁忙的面档遥想南洋云吞面的前世今生呢?

云吞面起源于广州老西关,在广州较常称作细蓉或竹升面。严格来说云吞面是西关富贵人家的下午茶,并非用于正餐果腹。相传西关大少每每吃云吞面都嫌太大碗,于是减少分量,一两竹升面,四粒云吞,称为“细蓉”。云吞面便按照分量被称为“细蓉”、“中蓉”和“大蓉”。

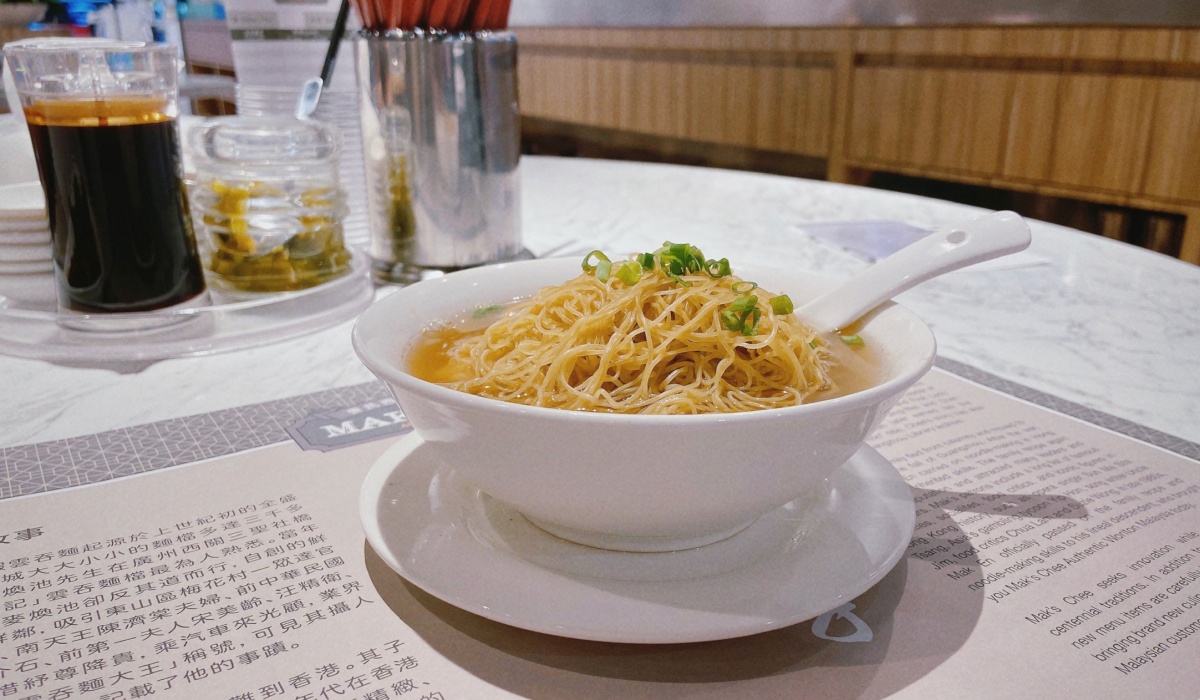

面也很有讲究,竹升面又被称为银丝面,传统银丝用鸭蛋代替鸡蛋,大竹竿压打面团,费时费力。因广东话“竿”字发音不吉利,故改称为“升”。

碱水味、皮筋感,一些食客对云吞面颇有微词。广州有云吞面搭配大红浙醋的吃法,比如蔡澜先生题字的广州丽的面家。为什么要在云吞面里加浙醋呢?实则是为掩盖其碱水味。南洋云吞面则略有不同,蔡澜称“面的碱水下得不多,所以没有那么硬,可能面粉和广东的不同,很有面味。”

清澈的汤头则是用烤过的大地鱼、虾头、虾壳和虾子慢火熬制而成,鲜甜中带着大海的风味。最后零星几点韭黄是老广府云吞面的精髓之处。

到了南洋之后,汤底也发生变化,蔡澜这样写道:“因为南洋大地鱼难找,改用鳀鱼干,南洋人叫江鱼仔的来熬汤。”经改良之后的汤头更为清甜,中和了黑酱油捞面的浓郁口感。

云吞面起源于广州,发扬于香港。上世纪二十年代麦焕池在广州西关创立“池记”云吞面,食客多为达官显贵。1938年,广州沦陷,麦焕池逃去香港,云吞面也随之在香港市井开枝散叶。今非昔比,走出西关大屋的云吞面到了香港身价一落千丈,变为劳苦大众果腹充饥的正餐。云吞的卖相也逐渐发生变化,由传统的广式金鱼尾云吞发展为港式乒乓球云吞。

如今在香港街头依然可看到一系列“麦”字开头的云吞面档,但有趣的是名满香江的麦氏云吞面在广州却杳无踪迹。

南洋云吞面,云吞沦为配角,竹升面与叉烧结为伉俪。有时在闷热的小贩中心,食客匆忙进食,已顾不得思忖这一碗云吞面是否称心如意。抛面够干身,没有多余面水残留,汤底有海味干货的咸鲜味?考验一碗云吞面是否道地已不再重要,重要的是它满足了饥肠辘辘时的需求,是一份沉甸甸落在胃中的安全感。

全世界的美食都藏匿在巷子里,全世界的美食都发扬于劳苦大众。

有些食物,身价可以变化,卖相可以改良,却始终无法替代。从广州西关大屋漂泊至南洋Kopitiam,食物不分贵贱。

这一碗南洋云吞面,有别于广州,却依然在心头。

延伸阅读:王茜专栏《马来茜亚》其他文章