印裔美国外科医生阿图·葛文德(Atul Gawande)曾在所著的《最好的告别》一书中以他身边的真实个案为例,探讨面对衰老的老人,社会应如何提供更人性化的照顾,以及如何满足老年人的实际需求等。在序言中,他便提到了安宁疗护的重要性:“我们的社会已经意识到这是一个待解的问题,我们正在为生命的默契关怀开辟安宁缓和医疗(临终关怀)的新路径。到那一天,生的愉悦与死的坦然都将成为生命圆满的标志。”由此可见,在本书出版的年份——2014年,美国便已对安宁疗护有了相对成熟的理解与实践。 然而,当安宁疗护逐渐被视为长者善终的一部分,我们却常常忽略了并非所有人都能走到“老去”这一阶段。某些生命甚至还未开始,就必须面对疾病与死亡的威胁。在医疗资源与社会关注都相对稀缺的现实下,“儿童安宁疗护”作为同样重要的议题,显然值得一样被大众了解。那什么是儿童安宁疗护?

与李知展医生见面那天下着倾盆大雨,他的身影在一片大雨中匆匆赶来,穿戴却仍然整齐一丝不苟,一副随时严正以待的模样,或许这就是作为医生必要的职业素养。

在吉隆坡中央医院工作的李知展兼具多种身份,他不但是一名儿童安宁疗护专科顾问医生,还是马来西亚儿童安宁疗护协会创办人兼主席。同时,作为作家,曾出版过关于社会议题的书籍《孩在继续:儿童安宁疗护医生手记》,目前为《访问》的专栏作家。

“每次看到有缺陷的婴儿只能在氧气箱里艰难呼吸,我们却无法为他做任何治疗时,我只感受到深深的无力。”李知展将自己的感受诚实阐述,为此他选择到英国深耕,专攻儿童安宁疗护专科。

什么是儿童安宁疗护?

儿童安宁疗护是英文“Paediatric Palliative Care”的中文翻译,Palliative一词源自拉丁文Pallium。根据历史记载,Pallium,就是教会用来覆盖病人、给予他们临终慰藉的布料。古人的医疗体系还不明确,在受伤或患病的情况下,死亡率极高。教会则为面临严重疾病的病患提供一个象征性的斗篷,陪伴他们走完艰难的旅程。

现代安宁疗护奠基人是英国的西西里·桑德斯(Dame Cicely Saunders),她于1967年创办了世界首家现代安宁疗护机构——圣克里斯多夫安宁院(St. Christopher’s Hospice),强调治疗不仅是针对病灶,也应是对人的整体关怀。从事儿童安宁疗护多年的李知展一生说:“目前大部分的医学都是在教病理学,专医病,而不是医人。比如疼痛,对病情没有任何影响,但对人会造成极大的生理与心理不适。”

时至今日,儿童安宁疗护是专为患有危及生命或无法治愈疾病的儿童及其家庭提供的照护服务。它不仅在孩子接受治愈性治疗的同时提供支持,也在疾病进入末期时,协助家庭面对身体、心理、社会层面的挑战。

儿童安宁疗护并不等于放弃治疗

大众对于安宁疗护一直以来都有个常见的误解,认为安宁疗护预示着放弃治疗。对此,李知展医生特别澄清,勿把临终关怀与安宁疗护混为一谈,两者有本质上的区别。

“成人面临的疾病多是长期不良生活习惯的累积,而儿童的疾病则多源自基因问题,甚至从出生前就已注定。这意味着儿童的生命仍在发展中,我们不鼓励放弃治疗,而是陪他们一起继续走下去。”

他解释:“许多患有复杂疾病的孩子,虽然暂时无法痊愈,但并不代表他们没有未来。部分孩子在疗护与支持下,甚至能成长为成人。而成人则一般都是快走到生命尽头,才会选择临终关怀这条路。”

李医生说,孩子尚未具备独立做出医疗决定的能力。因此是否接受安宁疗护,必须通过医生与家属之间的充分沟通、评估与信任。

“医病和医人是有区别的。”李知展强调,传统治疗往往聚焦于治病,而安宁疗护则是治人,针对孩子身体上的反应,如疼痛、抽筋、呕吐等,进行缓解和控制。

“我们会使用现有的药物与技术,尝试不同的方式去减轻孩子的痛苦。因为许多用药方式是新尝试。经过不断调整,看哪种组合对孩子有效,这不是件容易的事。”

大众往往将安宁疗护想象为“坐在床边握着病人的手说话”。但实际上,它牵涉大量专业判断和医疗资源的配置。医生与团队会透过药物控制、症状管理、心理支持与家庭沟通等,全方位支持病童与家属。

值得注意的是,儿童安宁疗护的对象是从0至18岁。李知展分享,有些孕妇在产检时发现胎儿存在缺陷,部分医生可能建议终止妊娠。然而,若父母决定继续妊娠,还有安宁疗护这条路可走。

大马的安宁疗护:医院的实践

2016年,李知展医生前往英国深造,首次接触到儿童安宁疗护的正规训练。两年后,他回到吉隆坡中央医院,正式展开儿童安宁疗护的实践工作,至今持续在这个领域默默耕耘。

其实马来西亚最早发展安宁疗护的地区是沙巴,他称那里为“福田”。当时,山打根设有其中一个最早期的安宁疗护中心(Hospice)。在2008年参与医疗的过程中,李知展认为到这一行可以真正帮助别人,非常有意义,于是开始一步步地摸索这条路。

然而,当时全国的安宁疗护服务几乎只聚焦在成人身上,儿童安宁疗护尚属空白。他只能从成人的服务架构中学习,再尝试调整,慢慢摸索出适合儿童的照护方式。直到2016年,政府开设了一个新渠道,派遣医护人员前往国外深造,他把握这个机会,到英国系统性学习安宁疗护的知识与实践。

李知展分享,在整个疗护过程中,儿童安宁疗护团队由一整支专业人士组成,包括医生、护士、心理师与社工等。

“我们会一起病患作首次的评估,讨论并拟定适合的治疗方案。若家庭面对经济或生活上的挑战,社工便会介入协调资源。物理治疗师则会评估病童身体状况,如是否需要特制的轮椅或病床等辅助器材。而心理师则主要协助父母调适情绪,引导他们接受孩子的病况,并陪伴他们度过这段艰难时光。”

以上,都是在医院进行儿童安宁疗护的流程。但,安宁疗护是否代表孩子必须长期住院?——“视情况而定。”李医生说。

他补充,若满足以下条件,一般上都会批准出院:“如果病情相对稳定,父母已学会如何应对突发状况,并已准备好详细的治疗计划和病历资料,以便孩子在紧急入院时能获得准确判断,同时家中具备必要的医疗设备,那么孩子是可以回家进行安宁疗护的。”

大马儿童安宁疗护协会

在马来西亚,儿童安宁疗护长期受限于医疗体系,大多数服务仍受限在医院内部。病童一旦出院,便几乎没有后续支持,医院的医生与护士也无法随意外出提供照护服务。

“最痛苦的其实是照顾者。”李知展医生坦言,许多父母在家里必须同时扮演医生与护士的角色,但他们缺乏专业知识,也无从求助,长期的焦虑与无力感让照顾成为隐形的折磨。

正是看见这一点,他决定成立马来西亚儿童安宁疗护协会(Malaysian Association of Paediatric Palliative Care,简称MAPPAC)。协会于2018年正式成立,李知展医生是创办人兼现任主席。

“一开始没有资源、没有钱,不断举办义卖、演讲等活动来筹款。直2023年6月,我们终于拥有开设中心的资金。”

如今,MAPPAC已在全马成功设立五家儿童安宁疗护中心,分别位于吉隆坡古晋路、雪兰莪巴生、砂拉越诗巫、沙巴亚庇以及槟城诗不朗再也。每个中心都配有医生与护士团队,提供定期家访、居家护理、心理辅导及医疗设备支援。

接受安宁疗护的孩子中,有80%是基因性疾病(如脑部发育不全、心脏缺陷)患者,其余20%则是癌症个案。他们的病情虽然无法根治,但也不会立即走到生命终点,因此需要长期而稳定的照护。长时间留院并不现实,回家则变得必须。协会的出现,是为了填补制度的空白。

协会以“五全理念”作为核心:全人、全家、全队、全程、全社区,并实践四大方向:教育、临床、研究、公众意识。

李知展援引研究提出,安宁疗护的实施不仅对孩子和家庭有帮助,更带来了整体医疗资源的优化与制度上的效益。

首先,安宁疗护能显著减少孩子频繁入院的次数。有了居家支援与前期照护计划,家属能自如应对突发状况,避免了因小病急送医院的情况。

第二,政府的医疗支出得以大幅削减,根据数据显示,安宁疗护能让整体医疗开销减少高达87%。这不但减轻了公立医院的负担,也使资源能更有效地分配给真正急需的病患。

第三,安宁疗护让孩子能留在家中更长时间,在熟悉的环境下获得照护,减少心理压力,也为医生与家属争取更多时间,进行前期照护计划(advanced care plan),有策略地面对病情的转变。

前期照护计划可帮助家属与医生在病情恶化前就进行预设沟通。前期照护计划大致可分为三种类型:坚持与疾病抗争,持续治疗;不再进行积极治疗,与疾病共处;聚焦复健与生活质量提升,例如中风等情况虽无法根治,但仍可复原部分功能。

那么,医院与安宁疗护中心有何区别?

“医院负责医疗(medical),中心负责照护(care)。”李知展解释,医院由医生主导,而中心则以护士为主。

他还分享,有些病童在获得妥善照护后,身体器官未再遭细菌感染,病况反而好转,甚至从安宁个案转为复健对象,有机会长大成人。

相对之下,在没有安宁疗护系统前,马来西亚约有8万名病童需长期照顾,但他们往往被困在病房或ICU,既无法继续治疗,也无法出院回家。“他们最后的死因一般不是疾病,而是细菌感染。”

儿童安宁疗护的发展困境与未来

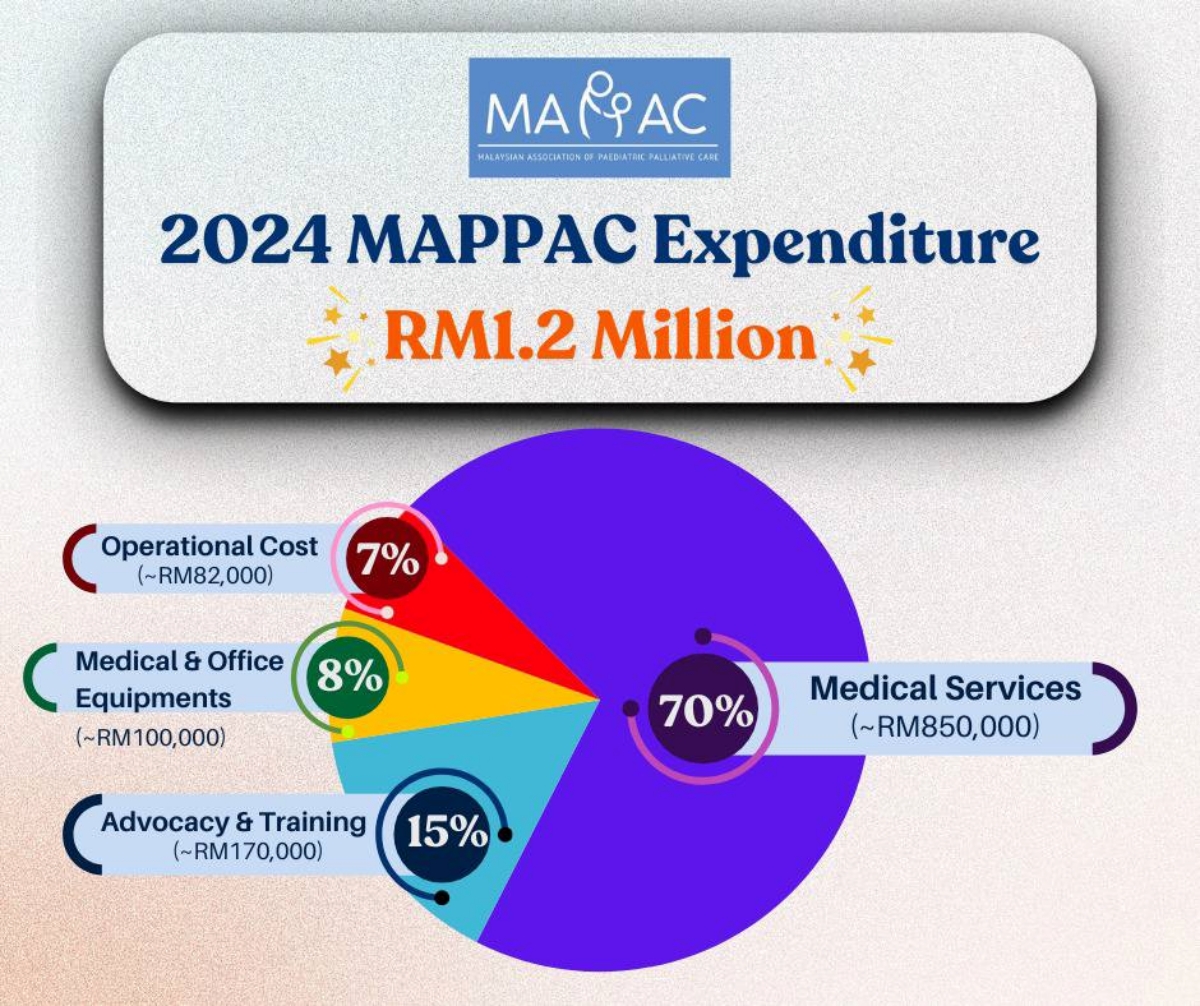

在国外,安宁疗护通常由政府主导,资源与制度皆较完善。但在马来西亚,它是由非政府组织(NGO)推动,因此资金问题始终是最大的挑战之一。以马来西亚儿童安宁疗护协会为例,一年营运所需约两百万令吉。

“我们最多一年只能照顾了两百多个孩子,但全国大约有8万个孩子有需要。”李知展直言,资金不足直接影响人手聘请与服务扩展。“我们现在只有五家中心,而国外可能有三十家之多,甚至设有病房让孩子入住,但我们做不到。”

资源之外,另一个困难则是意识不足。不仅是大众,连部分医生对儿童安宁疗护也一知半解。“他们甚至不知道找我之后,我可以帮上什么忙。”李医生说,目前他的工作有80%是帮助孩子“善生”,即好好地活下去,只有20%是善终。

尽管困难重重,李知展医生依然积极推动体系建设。他分享,政府其实相当支持,在他从英国学成归来后,便协助他成立全国安宁疗护特别小组,第一步是编写指导手册,帮忙培训全国医院的医生。目前团队已经走访了21家医院,并持续透过线上平台,每月为各地医生授课。

“当然,他们不能马上像我一样执行全面的安宁疗护,但至少懂得怎么使用基本的药物,有问题也会联络我。”他说。

协会也积极推动教育与公众参与,设立官方网站供大众与医护学习课程,举办研讨会与筹款活动。

尽管医疗界认可儿童安宁疗护的专业性,但法律上,这一科仍未被正式承认。若要列入国家专科注册(National Specialist Register, NSR),就必须获得马来西亚医学理事会(MMC)的认证。而认证的前提是必须具备足够的医疗中心支持。“希望今年可以顺利申请到,否则未来就很难吸引更多医生加入。”李知展坦言。

为了推动制度化发展,协会也制定了长期目标:希望在2030年前,让每一位医护人员都知道什么是安宁疗护。

采访结束后,雨也从倾盆而落转为绵绵细雨。由于采访地点在中央医院与国家心脏中心附近,来来往往救护车的声音每隔几分钟就出现,在湿滑的马路上开得尤其快,仿佛与时间赛跑中。脑海里仍然回荡着李知展医生所言:“有时候真的很累,也很想放弃。但现在越来越多人加入了,我又是代班的……如果我离开了怎么办?所以我在等一个接班人。我已经在这条路上走了十多年。”

正如《最好的告别》里所提到:“而尝试新的安宁缓和医疗模式(通过关怀与抚慰的手段),我们是新手。要在人的必死性方面谋求共识,并以生命尊严和保持有意义的生活作为生存追求,医患双方都面临着学习的任务,这其中也包括我——无论是作为医生的我,抑或是作为普通个体的我。”

无论是儿童还是成人,医学固然无法改变死亡,但却可以改变人们对死亡体验的认知。关于安宁疗护,这份学习不只属于医护人员,它需要被更多人理解,也值得被更多人看见。

安寧療護這路途遙遠且漫長,要有多方面醫療,社區志工等資源支援才能順暢前進。每個人,不分年齡,都可以發心或出一份力協助或參與安寧療護各種活動,讓每個生命都可得到愛。