叶逢仪是马来西亚著名水墨画家、艺术家,曾在大马、日本、中国、泰国和新加坡等地一共举办超过60场画展。他以画麻雀著称,可说是成了一种个人标志。叶逢仪不仅在画中突破水墨的传统框架,在现实里也追求忠于自我的生活。陪他一起回顾人生,他总结,自己曾两次碰上重要的历史事件,影响深远。“我觉得很幸运,这一生人能够遇到两个大时代,至少在思维上会跟很多人不一样……”

“留下片段给亲友”——这是叶逢仪答应接受采访后,传来的一句回复。

那是在见面的两周前。他后来坦言,在这两周里,他老是为了这次的约定而担心,老是耿耿于怀。今年79岁的他,“老是觉得时间过得很快,时间不够用。所以,凡是决定要做的事,老是念念不忘,老想着要赶快完成。”

挂碍太多难免疲倦身心,但若将日子过得清闲无事,他又不甘心。“所以在家里,我会去花园弄一下枯叶,回来再写两个字,东摸摸西摸摸。即便来到工作室,家人都笑我不过是从左边搬到右边,”片刻也不得闲。

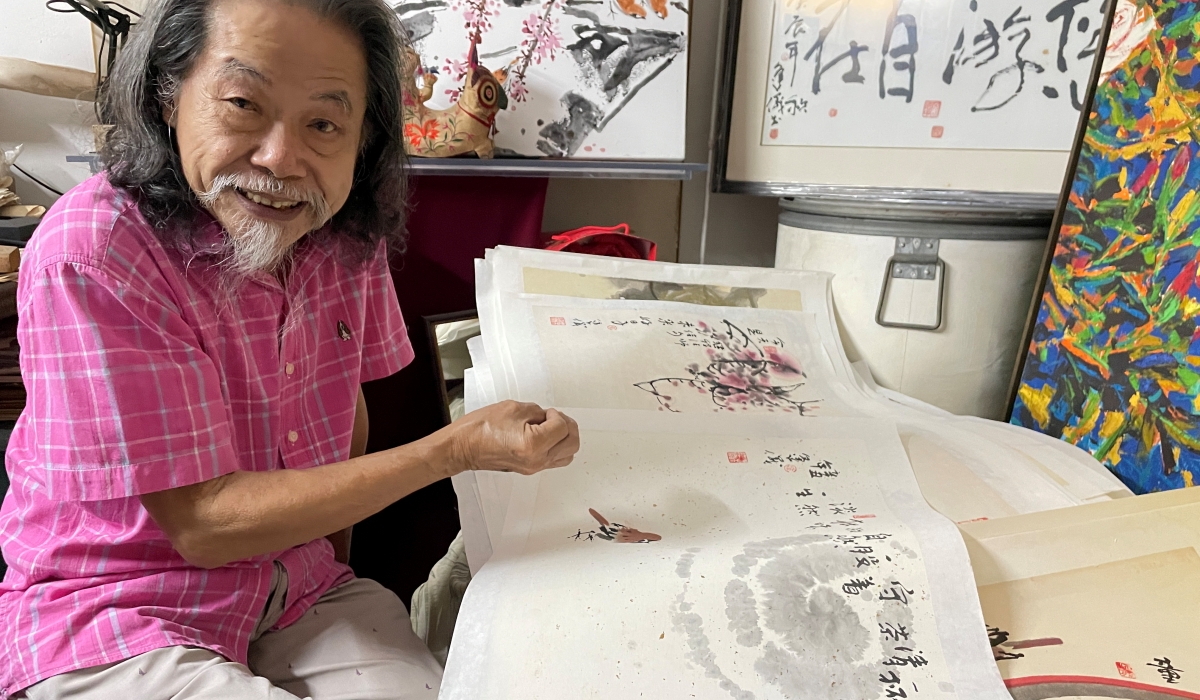

工作室位于店屋四楼,店屋座落在衔接吉隆坡陆佑路的一条清静街道。跟随叶逢仪的背影拾级而上,还没进门,已可看见各种杂物摆放在楼梯口,斗笠、竹篮、木雕挂饰……“朋友知道我喜欢收,他们会拿来给我。”门后是可预见的拥挤逼仄,多年来举办画展后留下的画作,以及更多从各地掏来的杂物,将室内空间塞得满满的,却也同时构筑了一个广袤的天地。

仿佛在一栋无精打采的店屋里,偷偷驯养着一头色彩斑斓、奇丽诡谲的兽。

“我喜欢收藏东西,工作室已经变成储藏室了。人们常说要断捨离,一样东西摆在这里10年,是很阻碍地方,可都放了10年,再放多几年又何妨。在疫情期间,我领悟到的道理是,如果不去解决自己的东西,将会留下麻烦给后辈,但回头一想,那就留给他们去麻烦吧,若什么都没留下,他们对你的看法或许又不同了。”

“什么都在一个圈里面了”

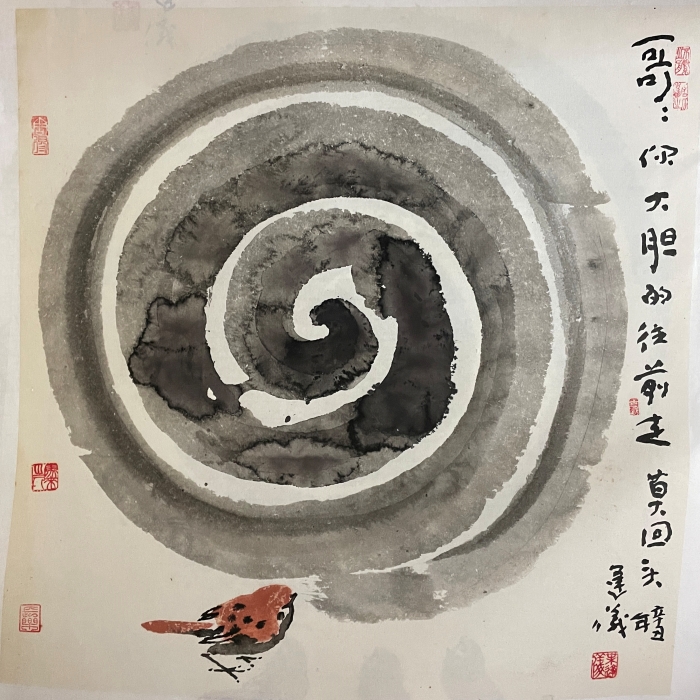

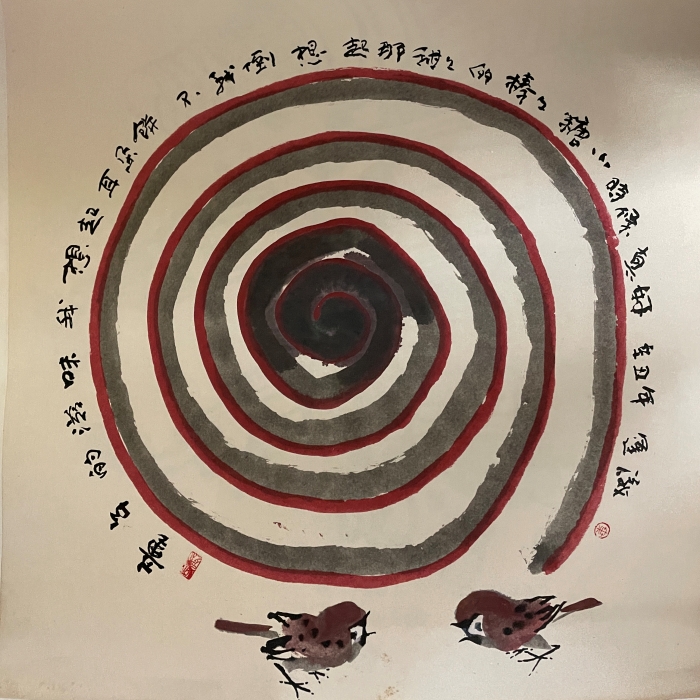

甫在7月结束柔佛《雀朔纷芸》个人画展的叶逢仪,当天也带了另一批近期完成的画作,摊开在走廊末端的一个小房间里。画中除了有熟悉的麻雀,还有一圈一圈螺旋状的图纹晕染在画纸中心。一只只神态各异的麻雀均成了旁观者,与螺旋图纹互动出让人浮想联翩的各种情境。

那些螺旋图纹都象征着什么,涟漪还是年轮,蚊香还是箭靶,迷宫还是黑洞……?

“初学书法,老师为了训练握笔的姿势,会要求学生手握毛笔从纸面中心开始转圆圈,一圈一圈往外转。你必须要很稳定,去维持笔锋与纸张的关系。圈与圈之间的距离也要拿捏好,一笔之下,看你能否把毛笔含有的墨水用尽,也决定了你画的圈有多大。所以力度必须适当,太用力墨水很快就没了,太轻又不行。

“但其实我理解的是,当你在转圈时,是否能够不慌不忙不急不躁地完成它。如果心情不稳定,精神不集中,你就画不好这个圈。”

画纸又分熟宣、生宣和半熟宣,纸张的性质有别,墨水扩散的张力亦不同。这就像是身处不同的环境,形塑不同的人生,从这个圈里面,叶逢仪体会到很多自己的生活感悟。

“所以它的学问是很大的,里头也包括个人修养吧。这是老师没说的,是你在运用这支笔的过程里,慢慢去领悟一些做人的态度、生活的历练。什么都在这个圈里面了。”

画者坦白了他的起心动念,至于观者要如何领会,全靠自己对号入座。

“大胆往前走” 玩出意外收获

而叶逢仪的画作之所以能够引起广泛共鸣,在于他摆脱了传统水墨画格式与题材上的束缚,以贴近现代人的方式,表达个人的生活感受。就像画中的题字,与其依照传统写上古人诗词,叶逢仪选择使用时下的语言,偶尔写上流行歌歌词,偶尔写上自己想说的话。

借古人诗词抒情,自有它的美韵,但这是不是一种必要,他是标上一个大问号的,因为现代人也有我们的抒情语言。

“比如一首流行歌打动了你,大可用这首歌来表达心声,如果大家都喜欢这首歌,也很容易感动人家。不是说流行歌就很俗气,你可以通过自己的方式,让它俗得有味道。尤其在疫情的时候,用这个题材去发挥,大家都会感同身受,或是被打动,或是被刺痛,如果这时还碰上一大堆文言文诗词,可能会让人感到烦心。”

然而,他并不认为这说得上是一种突破,不过是有感而发罢了。

“天下文章一大抄”,是叶逢仪不断重复的一句话。从古至今,人类借由各种艺术形式抒情明志,所有我们今天想说的话,不会是前人没有说过的。但他也总说,“这个‘我’只有一个”。如何将同一番话说出专属的意味,是创作者穷尽一生在追索的事。

因此,叶逢仪笑说,身为画家,必须懂得取巧,还要懂得“执生”。

在创作这组圆圈系列作品时,或玩心大发,或精心规划,他将十张宣纸叠在一起,挥毫后,任墨水逐层往下渗透,只为了在其中一张宣纸上印染出心中想要的效果,这是一种取巧;但其它九张宣纸也不会作废,他再逐张加以构思,抓取偶然生成的妙意,这就是“执生”。

水墨画很多时候都是意外的收获。这就跟做人的道理一样——作画要大胆地下笔,如果第一笔失败了,必须懂得将错就错,一不做二不休,继续画出第二笔、第三笔,让它起死回生。其实在我看来,并没有所谓的失败,因为天生我才必有用,不是说画坏了就丢弃。我觉得艺术没有对不对,可以不可以,到头来就是简单的一个字:玩。

从绘画观人生,叶逢仪一连抛出好多教科书式的成语、格言,说的都是同一种精神:挣脱框架,忠于自己。回顾过往,他后来总结,人生中两次碰巧途经“重大历史事件”现场,对于他往后形塑的价值观有着深远影响。

1949年的中国与1969年的日本

立志成为一名画家,认真习画,是16岁那年获得全国少年绘画比赛冠军以后的事。但早在4岁的时候,生于彭亨州文德甲的叶逢仪就喜欢用粉笔在地上涂画,描绘神桌上供奉的关公神像,家里人看了成品,不相信这是出自小孩手笔。

“我又很‘好恋’,既然人家不信,我就擦掉,再画一次,偏偏画不出来,给人家笑。”叶逢仪是家里的老幺,从小集万千宠爱于一身,自知有些娇生惯养,“所以他们喜欢作弄我。我还记得以前很爱美,梳了一个‘咖喱卜’头,他们也逗我说,不相信是我自己梳的,于是我把头发压扁,却又梳不回同样的发型。”

两年后,6岁的叶逢仪随父母到中国汕头居住,彼时正是1949年。

“刚巧碰到中国解放这个大时代,钱都不能用,需要拿一包米去菜市场换菜换肉。那时我读小学一年级,印象很深的,解放以后大家开始搞运动,我记得有天大家号召:不要穿鞋来上课,要像农民一样;结果大家都不穿鞋。飞机一来,家里佣人就到学校把我们拉回来,去乡下的外公家躲藏。”

直到1951年,全家才又回马定居。虽然当时年幼,待的时间也不长,但在四季分明的国度生活的体验,已然铭刻在身体的记忆里,这对于他后来作水墨花鸟画帮助甚大。

自吉隆坡尊孔中学毕业后,叶逢仪在1966年到日本升学,1969年入读早稻田大学时,又遇上“东京大学事件”,日本全国多间大学陆续响应罢课号召,因此他有整整两年没去学校上课。

“所以我不就去乱乱走咯,从南到北四处找同学家借宿,真正地‘游学’,以更有意思的方式认识日本。我也因此结识了很多人,他们协助我办了很多画展,让我能以自己的画作换取生活费。”

艺术是不可为而为之

或许是历经上世纪左翼思潮的洗拂,叶逢仪对于“传统”“框架”这类过于方正的字眼,心中都存有一定程度的质疑。

自日本返马,他到中学担任美术老师将近20年。在家里,他也会把孙子叫来学画画。教课时,少不了老师示范、学生临摹的互动,过程中是否无意给学生加诸了一套框架,他是抱有自觉的。

“其实我很常在考虑,到底示范这件事对不对,但这是自古以来的传统,要马上打破不容易。”每个学生的性质不同,有人模仿地一板一眼,有人则大胆自信地下笔。“比如我的孙子,他是很不负责任地画,画出来的东西,足以让人分辨不出谁是谁的,我其实觉得他画得比我好,很随意的感觉,反而因为我要教他,画得刻板了。

“长辈很喜欢说,可以这样,不可以那样,我们代代都要人尊重传统什么的,等到他似模似样了,最后再说,哎呀你出来吧,做回自己啦。兜个大圈回到来,我们所追求的就是一种童真、忘我的东西。很简单,一开始做回自己不就好了。

“艺术是什么?艺术应该如孩子般,天真可爱,天马行空,不可为而为之,感性的,出于天性的。这是我的观感。”

他甚至坦言,这生人最害怕读书和考试,那些课本内容怎么都背不起来。兴许因为当年压力太大,以至如今即将迈入耄耋之年,仍时常梦到高中因为考试不合格而无法毕业的场景。

如此抗拒框架与制约的叶逢仪,这些年来以麻雀入画,画成了自己的个人标志——“人家买画会说,没有麻雀我不要”,这固然值得欣喜,但又会不会是另一种作茧自缚?

画麻雀不点睛 华人族群象征

最初选择画麻雀,是基于相当实际的理由——因为麻雀四季都会出现,所以在画花鸟画时,能够和谐地搭配任何季节的花。再说,麻雀也是一种很平凡的鸟类,任谁看了都能一眼指认出它来。

“我总觉得它是一个很‘老百姓式’的鸟,小时候会用藤萝与绳子抓麻雀来玩。”

叶逢仪笔下的麻雀,并不会画上眼睛,“你去看真的麻雀,它的眼睛其实不是很明显的,”但即便如此,麻雀的表情、神韵都已经在那里了。

在他的眼中,麻雀是谦卑的、自量的,适应力与生命力都很顽强的一种鸟。

“东方思想认为,麻雀吃我们种的谷,是一种害鸟,中国文化大革命就曾把麻雀列为四害之一。因为人类对它们不友善,所以它那种性格、表情跟一般的鸟不同。它对人类的警觉心很重,你一点闪动它就飞走了。如果你洒了食物,黄莺白鸽会来,麻雀也来,但它不敢第一个去吃的,肯定是慢慢地观察后才敢上前。

“所以它跟华人一样,不嚣张。人家说有海水的地方就有华人,麻雀也是到处都有,我觉得有麻雀的地方一定都有华人。”

如今,大家将他的名字与麻雀划上等号,叶逢仪对此回应,其实他不只是会画麻雀,“我还有很多其它思维的。”倘若大家只记得他的麻雀呢?他微微笑说,那也就足够了。

“这是一个已经限住的框架,要怎么摆脱出来,是要慢慢去调整、思考的。我们做艺术的,都想要做得与众不同,尤其是用最平凡的题材,创作出与以往不同的成果,自己就会很高兴。我最近写书法,都会很自然地加一只麻雀在里面,现在只要对方高兴,我觉得都无所谓了。”

不要放慢脚步 不要觉得自己老

记得在7月《雀朔纷芸》画展的记者会上,叶逢仪说了那么一句:快80岁了,有一点急。问他在急什么,他说,脑子不断有很多突发奇想,奈何体力或环境不允许,无法一一将这些点子落实。

“我很想放任自己,不顾一切,去做很多很想做的事,但我女儿(叶健一)马上提醒我,我从年轻就已经放任到现在。想想也是,我曾经因为画展而把家里的事放下不管。”但他随即又像不服气的孩子一样辩驳,“虽然放任很久,但都不是轰轰烈烈那一种。”

于是,如果要给年轻人一些建议,他会这么说:“做回自己,因为人生只有一次,赶快做自己想做的事。”

而他自身也马不停蹄,已经在着手筹备明年5月举办的80岁大展。

临近80岁有着怎样的心境?问题还没说完,叶逢仪已笑着抢答:“心态很年轻的!”他随后囔囔着从别处听来的一番老年生活哲学——老有所为,老有所学,老有所乐;话锋一转,又说,其实不觉自己老。

“我发现,不要在心理上觉得自己老,否则,你会想着不让自己跌倒,走路自然地就会慢一点,而步伐只要放慢半拍,这下就老出来了。”

访谈结束,与他一块离开画室。下楼道别后,他将一捆画纸搁在腋下,果真就大步流星地走远去了。

叶逢仪“永恒的爱”玫瑰油画个展

日期:2022年11月5日(六)至2023年1月1日(日);每周一闭馆

时间:早上10时至傍晚6时

地点:佛光缘美术馆东禅馆

延伸阅读: