访问结束,我想在最靠近的时候记下那个微雨午后的孙靖斐。在吵杂的咖啡厅里,她的回答总是精炼,平稳小声的,一字一句如珍稀矿石跌落在桌。很多观点她说够了就停,不多加阐述;她说:“留白、停顿很重要,不能把所有的自己都打开 。”现阶段的她,学会了点到即止。 于是她的散文也是如此。 毕业于南洋理工大学中文系,目前是新加坡《联合早报》副刊记者,写作于她是抽离也是遭逢。2025年11月,孙靖斐于2025城市书房“第一本书”系列之下出版了首本散文集《有的是起司》,收录六年来到中、港、台、日以至欧洲各地的旅居、旅游经验书写。这六年,也是她真正“成人”的阶段。

凝视世界的两面

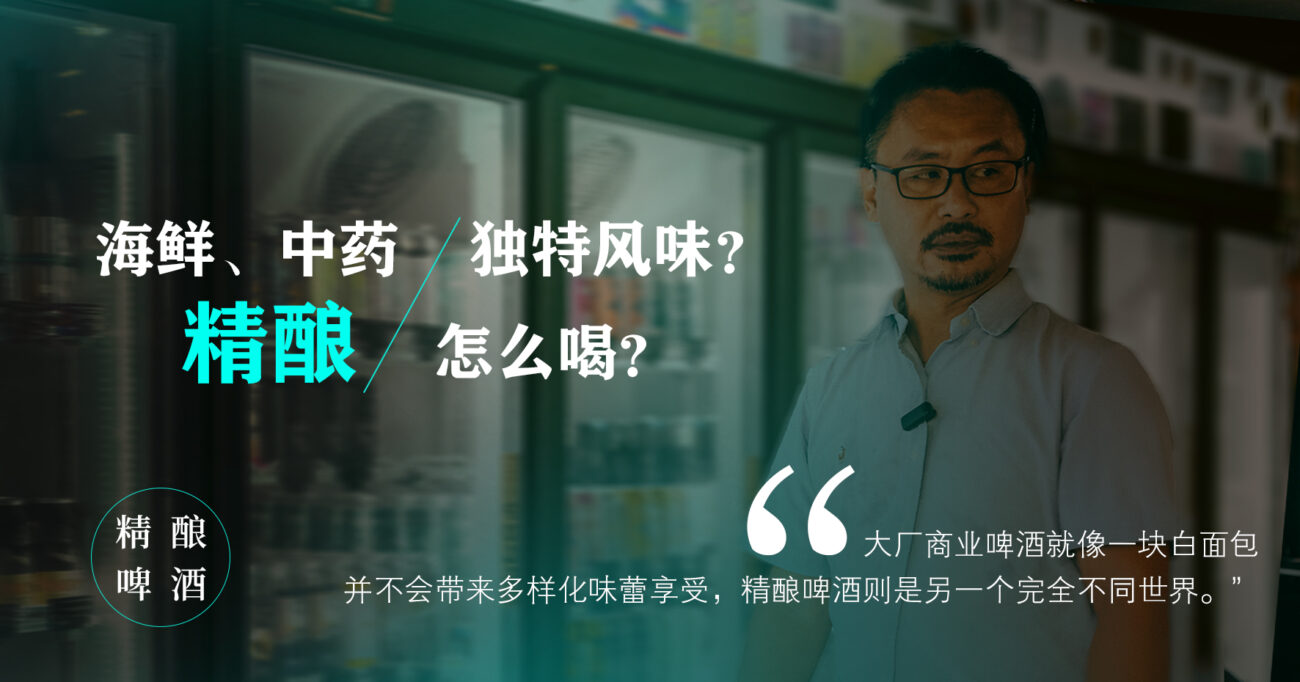

孙靖斐她美丽,耳垂上挂着两朵莹白珍珠耳环。褐色靴子、碎花长裙、黄白线条相间的上衣——一切像是精巧搭配,也像她干净别致的五官。

翠鸟般的少女出了一本强烈吸睛的亮黄色散文集《有的是起司》。在一次又一次的独旅中,她拖着黄色圆角行李箱,凹坑设计正如起司。黄色是她吗?是,也不是。多数时候穿低调暗色衣服,只有在特别的场合,才会穿出明亮色系的着装。好比访问当天的新书发布会,以及香港中文大学的文学奖颁奖礼。

亦如她身体里偶尔的明亮。

正职是副刊记者的缘故,网上一搜,报道与艺文评论先是淹没了其他作品。她写很多人物专访,也泡剧场;但在那之前,文学早已来到。大学时期,她曾获新加坡大专文学奖、全球华文青年文学奖、花踪新秀散文奖等。此外,她也是联合早报第五届字食族专栏作者。

当记者几年之后,孙靖斐的世界观自然有了转变。无关好坏,但“就是会逼自己看一件事情的时候,不会钻牛角尖地只看事情的一面,会想其实另有隐情?”新闻的影响亦有两面——会想得比较全面,却似乎没有一个绝对的喜或者恶,好像有点变得圆融了。

“自我会有点消失掉。”也许,这多少也是文学创作者隐隐的忧患。

隐瞒,也为了继续诚实下去

马华作家黄子扬在序文中写:我评过的两届散文决审都有靖斐的作品,《他的车后座》和《葬猫》都留在我心底难以挥发,读似意兴阑珊逃避直视自己,实则瞄准生活无奈的流逝……

散文总是赤裸,作者亦难逃凝视自我与被凝视的命运——在这样的作茧自缚之中,她却首先闪躲:“隐瞒和说谎是两回事”。

如果总是把自己全盘托出,“很难永远都那么诚实下去吧?”她带着疑问地答。

而听孙靖斐的回答,像是不忍浪费般,一句话可以表达的事情,她绝不多余兜圈。一直以来,她是那种“可以停就停的人”;但今天的她,反倒想让自己练习说多、说细一点。

点到即止,留有空间

“我不想在同一个事情上面耗费太多情感。也像一份喜欢的食物,我怕它做很大份,吃到一半就觉得很够了,我怕的是那种感觉。”话语也好,文字也罢,更多是情感——理想是份量刚好,喜恶皆克制。

“以前可能觉得一个东西可以花很长时间去写”,那是写作的雕花;随着成长后的时间被工作压缩,没完没了变得有所终止,于她而言是“及时止损”。

《有的是起司》便是这样一本点到为止的散文。在这个一不小心就流露“过多”或“过少”的时代里,“刚好”反倒难能可贵。

要留白。你不会把所有的自己都打开,还有分享出去。你要让人留下一个空间,或者就一个停顿点吧。我觉得停顿很重要。

于是我们的访问也是断断续续。像开车在路上,神思顺畅有时,停滞亦有时。

陌生之地找寻熟悉感

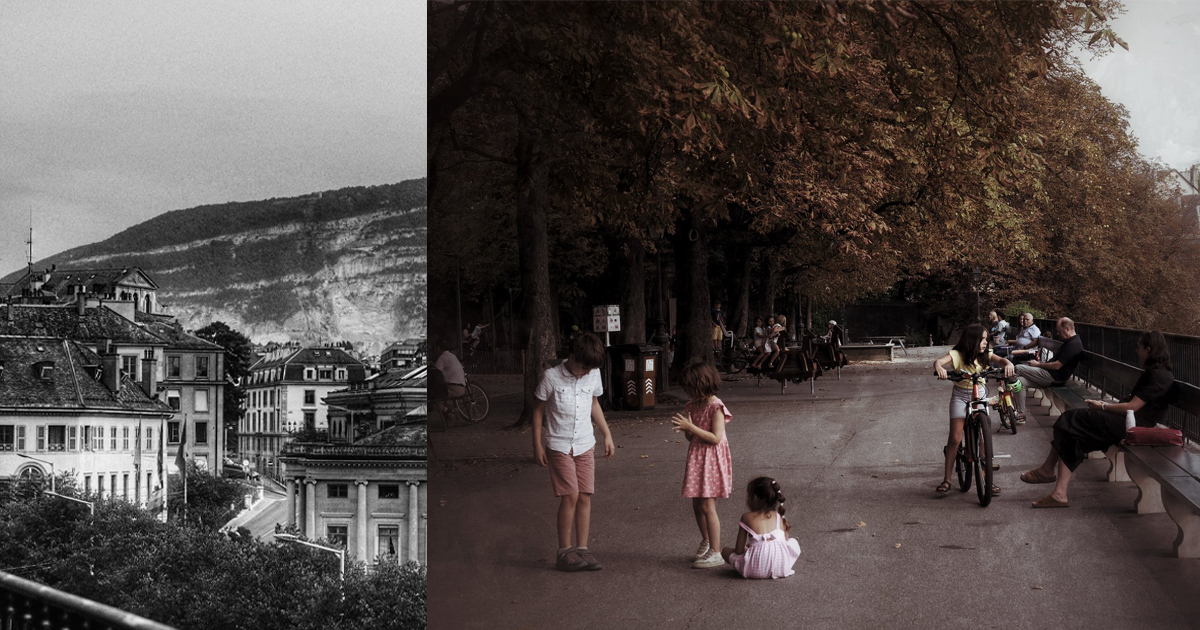

孙靖斐偏爱独旅。看似单薄的身子去过了许多地方,最远去到了波兰。

毗邻俄罗斯的波兰,听她形容却与马来西亚有些相像。“两个地方的汇率差不多一样,还有很多有名的古城。虽然它没有那么华丽,却有一种质朴的感觉。”

孙靖斐的波兰之旅,正直俄乌战争的撕扯周期。东南连接乌克兰,东接白俄罗斯,东北接立陶宛及俄罗斯加里宁格勒州——那是一个极其靠近战争的地带,“那时,它有一种略微紧张的氛围,但是没有到那么危险。”当我们身处自己的国度,当今世上许多灾祸的切片仅仅沦为新闻词汇——“但是你去到那边,就会感觉事情好像真的正在发生。”

傍晚时分,乌克兰难民吹奏吟唱着不知名的音乐,广场的空旷是天然的扩音器,回音缭绕,让夕阳更显惆怅。那个白天,我走进华沙的扎切塔国家美术馆。波兰当代画家 Patryk Rozycki 的画作,并列两场葬礼。至亲离世,家人哀恸,却好像没有因此贴近彼此。每一种失去的悲伤,都是私我的。孤身一人远走异乡,我好像才更加明白思念故人的感觉,就像远走面包和饺子的国度,才发现自己也许离不开饭。——《新世界的鹰嘴豆泥》

去到一个陌生的地方,找到一种熟悉感与真实感,亦是孙靖斐独旅的所得。“因为我觉得,每天看新闻的话,其实是很容易麻木的,就好像把它当成一个事件在看待。”

文字留下一座城市

亦是关乎距离的拿捏。远处,看见一个事件的全貌;走近,则摸到了细腻的纹理。孙靖斐自己有一台Fuji XS20相机,我则觉得走近,是去掉了相机内置的滤镜,去看那些鲜活生动的天色、街道、建筑——旅途中的她也喜欢拍,不常把自己的样子拍进去,却拍下了许多景观。

初到一座陌生城市,最让她安心的始终是书店。她写:“你什么都没说,却什么都说了。这次我躲进《诺丁丘》,吉他前奏响起,好吧好吧,我好像也可以买一本连书店老板都摇头的旅游书。我想说点什么,却什么都没说。可是书店永远是我初到陌生城市的锚点,一旦找到书店,不安焦躁的暗流就都消散。”

不管是近是远,她总是在旅行回来才写;怕忘记的,便在路上先记下。“就像旅行时拍了很多照片,可是总得要等回来一段时间才会去整理。”

如何把一座城市留在心里?旅途中,常用便携小物速写一个地方—一绵软或粗糙、红白格纹或几何花样、透明易碎或几经磨砺的暗哑。在布拉格跨年后,买月历庆祝新年伊始,而后在马拉加城堡花园捡拾小松果、隆达的白底蓝纹西班牙瓷砖、莎翁小镇斯特福拉德的奥菲莉亚丝巾;还有零散的一些至今始终没寄出的明信片。——《在路上》

正正是一个沉淀的过程,把一座城市留在了心底。在记得与遗忘之间——“可能到了一个地步觉得,再不写的话可能就不会再写了,就永远保持在很零碎的状态。那我觉得不可以这样子,一定要写成一个具体的文字。”

也许,《有的是起司》里就有许多这般“非写不可”的散文。

孙靖斐喜欢旅行的时候,生活在一个没有人认识的地方。旅行中的自己,好像不是任何人的谁——也只有旅行才有办法,关掉电话之后,就已经没有一个认识你的人。说到底,她始终需要保持一个自我的空间,那是吴尔芙写下的属于女性创作者的房间,也是与自己与他人至亲至疏的独立性。

新书发布会那天,孙靖斐的母亲只身从柔佛越堤新加坡。女儿与母亲不知谁像谁,修饰齐整精致的面容与服装——看似年逾半百,但在车站送别之际,她潇潇洒洒头也不回地就拍卡上车。那一刹那,仿佛看见独旅中,轻盈穿梭与行走的孙靖斐的身影。

(封面摄影:牛油小生)