2023年,在脸书上看到一段文字,那是当代电影大师主唱黄元懋台北场公演留下的一段话:“如果你喜欢这个乐团,我们希望你也去组你自己的乐团,发表你自己的作品。或者无论你现在正对什么感兴趣,我们都希望你发表自己的作品。”

这是一个意见更容易从各种河道上浮出,却也更容易受到演算法和他者目光规训的时代。而他们希望大家发出属于自己的声音。

当代电影大师,2016年组于台北的另类摇滚乐团。从《拍谱》、《状态》、《告诉我他们都在本来的什么地方》,到2024发行的第二张专辑《你在注视那遥远的地方》,一如既往直接且锐利。

如果说当代电影大师的音乐是纯粹的摇滚乐,他们拒绝服务甚至质疑摇滚;如果说他们的音乐具有当代性,器乐编排反而受到90年代欧美噪音乐团影响更多,尽管批判的现象存在于当下。流动且强调解构性,具有后朋克气质。

给我十个音乐大王

给我十个文学巨星

给我十个道德状元

给我十个艺术冠军

你的歌离真实太远

你把自己看得太美

在左轮楼下互相口交赞美朋友的乐队

——〈告诉我他们都在本来的什么地方〉

这世界容得下多少即兴和噪音?如果我们尝试为自己渴望的命题寻求答案,应当以何种姿态行动?

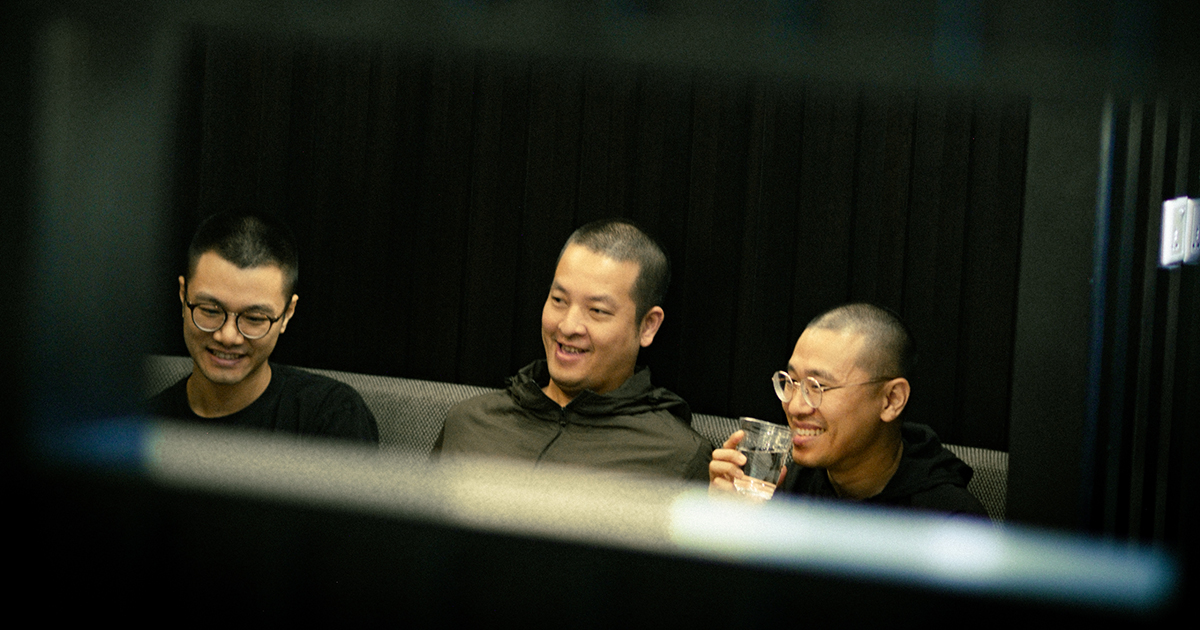

当代电影大师马来西亚公演前夕,总想更接近一些歌曲中的情境,与厂牌敲了一次访问。于是有了这个下午,与主唱兼吉他手黄元懋、贝斯手曾上杰、鼓手黄挺榕面对面坐下。四个人围在一张桌边,用平静的语调谈噪音。

即兴和噪音 发出属于自己的声音

当代电影大师的组成元素离不开即兴。“把身体对音乐的感觉彻底融入,每个人都必须是歌曲的四分之一。”能不能在没有讨论好的情况下,把自己的声音交出来,成为乐团的一部分?一种行动派的姿态,也是黄元懋最重视的元素。

当代电影大师的音乐属于现场。他们认为,声音与听众的关系要尽可能接近。

今年暑期,他们从台北、台中一路巡演到高雄,这次巡演回归一两百人的小场馆。“我们想要捕捉小场馆的感觉,和听众的距离比较接近吧,也没有戴耳机监听,大家感官上都比较直接。”再将即兴精神融入,就是把氛围推到最高——“会安排几个即兴的环节,这一段不用讲好要做什么,表演时才看到彼此的心思。这样比较能够感受当下的气氛。”

打磨自己的声音,似乎是一件独立且脱离人群的事情,但由追随者的姿态出发并不可耻。问起〈透明的孩子〉,黄元懋的回答非常直接:“这首歌致敬透明杂志,没有太多隐喻。我受他们的启发蛮多的。我是用一个追随者的感觉去做我的音乐。”

当噪音响起时

我们是 透明的孩子

——〈透明的孩子〉

谈乐团透明杂志,也要谈台北师大公园四大乐团。透明杂志、伤心欲绝、荡在空中、汤汤水水,皆从2010年初期开始活跃;如今只剩下伤心欲绝持续活动,却影响台湾摇滚乐的后起之秀。曾上杰同样深受透明杂志与伤心欲绝影响,偏爱节奏快速而明确的表达。

来自欧美噪音乐团的养分,也同时塑造当代电影大师的声音轮廓。贝斯节奏做得很直线,吉他可以化为一整片扭曲的声响。

团员多次提起共同喜爱的美国噪音乐团Yo La Tengo——1984年成立,梦幻流行与噪音摇滚结合,一道当代独立摇滚乐屹立的声墙。黄挺榕解释:“我(听Yo La Tengo)以前,会以为噪音就是很大声、很吵。但Yo La Tengo的器乐噪音像人发出的呐喊和尖叫,它的层次是很丰富的。这种声音会转换成情绪。”

黄元懋觉得噪音是一种行为艺术。“它必须随机,不同场地、器材之下的状态都不一样。发出纯粹的噪音,挑战乐手去思考身体和乐器的协调,也是一种即兴。”

噪音和即兴带给他们的启发是:只要敢于发出自己的声音,它就是成立的。

如果你做一件事情的精神对了,就不需要发出更多的声音。有些乐团只要一个和弦,从头到尾贯穿,就可以做一首歌。”

当人们向往一件事物,最先看见的往往是形式;但黄元懋认为,先掌握事物背后的精神,形式可以是任何样貌。你可以选择去简化它,也可以让它杂乱无章到没有一个轻易定义的位置。

聊艺术很虚无 不如一起做作品

听当代电影大师的歌,总会在其中发现对于某些表演性姿态的讽刺,其中也延伸出人性虚实的讨论。“打扮成他从前最瞧不起的模样 / 然后装模作样地走在大街上 / 这就是他们的反抗”(〈他们穿着超级宽松〉);“他忙着刮花他在ebay买的电吉他 / 然后说你太干净啦 / 所以你好脏”(〈我常常有一种感觉〉)。

人面对和自己不一样且向往的人事物时,有时会装出一个状态向其靠拢。“如果你有一个希望别人看到的状态,它在你心中也是某一种理想状态,你就会试着去表现——但你表现的不是自己。要如何在每一次面对他人的时候,都表现出真实的自我,其实是一个蛮大的课题。”

黄元懋觉得,这种真实可以是对抗资本主义的意识形态;但往更日常的角度看,它落在我们每一次待人接物的选择之中。

那真实的艺术又是什么?

我知道他们是假货,我知道他们会消失

消失的时候他们会很快,像没发生过任何事

累的时候我和他们谈艺术,不和他们谈真实

但我知道如果不谈真实,我们就是在谈和艺术无关的事

——〈我知道他们是假货〉

“假设有一个人今天要跟我谈艺术,我会觉得很无聊。艺术是一个很哲学的词,这种讨论容易迈向探讨不到答案的方向。也就是说,这个东西很漂亮,可是永远不会有人去实践它。”就像竹林七贤的聚会一样,曾上杰打趣。

他容易在这种虚无的讨论中放空,心里在想:为什么我们不要用这段时间去做更多作品,或是看更多好作品?要开始第一步,去做、去体验,才能算是某个程度上的真实。

所以,生产还是比消费来得更真实、更脚踏实地?抛出这个问号,曾上杰淡然指出:“我觉得生产不一定对应消费。”

谈实践,不一定需要找一件与之对立的事物来彰显正当。只是,“你必须得要拿得出实际的作品才去谈论艺术,否则只是空谈。”

沉默是一个等待讲话的过程

〈我知道他们是假货〉唱“我唯一的抗议是沉默 / 沉默是现在最要紧的事。”在这个比以往更容易被看到的时代,往内收一收并不是退缩,是一种把力量暂时留在身体里的选择。

“如果大家都急着表现,力量反而没那么强。你不如少讲一点话,多做一点作品,它的力量会更大。”黄元懋说:“对我来说,在这个时代保持沉默比发出声音更困难。你需要更大的意志力去做这件事情。”

而黄挺榕不觉得沉默是一个需要补上的洞。“沉默对我来说不一定是没意见或默许,它像一个等待,等待真正可以讲话的过程。”

沉默有时是一种创作者自我要求,不要让话语超越你的作品。要安静地实践,允许一种过程,让自己在生命经验中磨出言之有物的能力。

你要更多更快的快乐,你要一秒就深刻

但我调慢我的指针,我要慢慢等啊

你不需要他解释,他没办法解释

但我知道快乐要等啊,最快的快乐要等啊

——〈你要更多更快的快乐〉

当代电影大师的音乐激进吗?形式上或许是,其中却有更多冷静且理性的思考,是这个时代真正需要的镇定剂。

晚上的专场,环形舞台拉近乐团和听众的距离,团员间的每一个眼神互动、每一个击打乐器的瞬间,都落在当下最合适的位置上。

采访前后以及演出间隙,团员都没有说太多话,但句句都像他们的音乐一样掷地有声。下午离开时,不小心把笔遗留在采访现场,看演出时通过厂牌取回;晚上排队签周边,黄元懋问我:“你的笔找到了吗?”

很单纯的一句疑问,对生活中还在尝试与文字接近的人而言,又好像是一种提醒。突然想到他在2023台北场公演talking的下文。

我们想像的事情是,一开始都会很糟,但如果你一直做属于你的东西,事情最后都会变好。这个好不是指全世界都会超级爱你,而是会有一小群人爱你,但他们爱得很深、爱得很有力量,那种力量会让你终于也能开始喜欢你自己,一直到最后,直到你不必证明任何事情,你还是能喜欢你自己。

在生活中把多出来的形式去掉,把那些预设太多的疑虑去掉;一切回到行动,敢于即兴、拥有自己的声音,才是在找答案的路上。无关阶级地位,也记得纯粹的事物不需要无时无刻制造声响。

▌延伸阅读:傅译萱专栏《声音译览》其他文章