资讯和交通不发达的年代,我成长于柔佛南部。莫说是南中国海另一端的沙巴和砂拉越(当时普遍写成砂朥越),就连对马来亚北端的州属都极为陌生;新山彼岸的新加坡,倒是熟悉得很。

我初中虽有个来自斗湖的同学,但他在新山长大,对沙巴不算了解。因此,我人生中第一次接触到“真正”的沙巴人,是1990年代初在伦敦便利店打工之时认识的一对姐妹,她们来自山打根,和我一样是工读生,我们之间很自然说起粤语。听着她们对马来西亚的种种不满,我第一次感受到沙巴人的独立情绪。

某年夏天在英格兰中部(Midlands)一家香港人开的外卖店打工,除了老板和我,其他员工是来自斗湖的几个兄弟姐妹,客家人。大哥和大嫂在经济萧条的1980年代末率先到英国“跳飞机”,接着把几个弟妹带过去。我会说客家话,很快就和他们熟络起来,搞到完全不谙客家话的老板不时用粤语提醒 “你地唔好讲我衰嘢啊!”

同样的,我从他们的谈话当中强烈感受到沙巴人对马来西亚的排斥,从亲马来亚政党出卖沙巴人利益,到破烂的基础设施,只差没说出“沙巴应该独立”这句话。

当年我修读的是伦敦大学的校外法律课程,报名一家学费廉宜的私立学院,每年初夏再参加伦大的考试。有个教契约法的老师是卡达山族,1980年代末曾在沙巴律政司办公室服务,后来因为政治因素而离职,辗转到了伦敦执业,兼职教书帮补家用。他看我受新加坡影响,没有太强烈的马来西亚意识,又愿意询问很多关于沙巴的事情,找我喝过几次酒。两杯下肚,不免数落马哈迪和安华政府对沙巴政治的种种破坏,其中最令他咬牙切齿的就是“幽灵选民”整垮团结党政府。

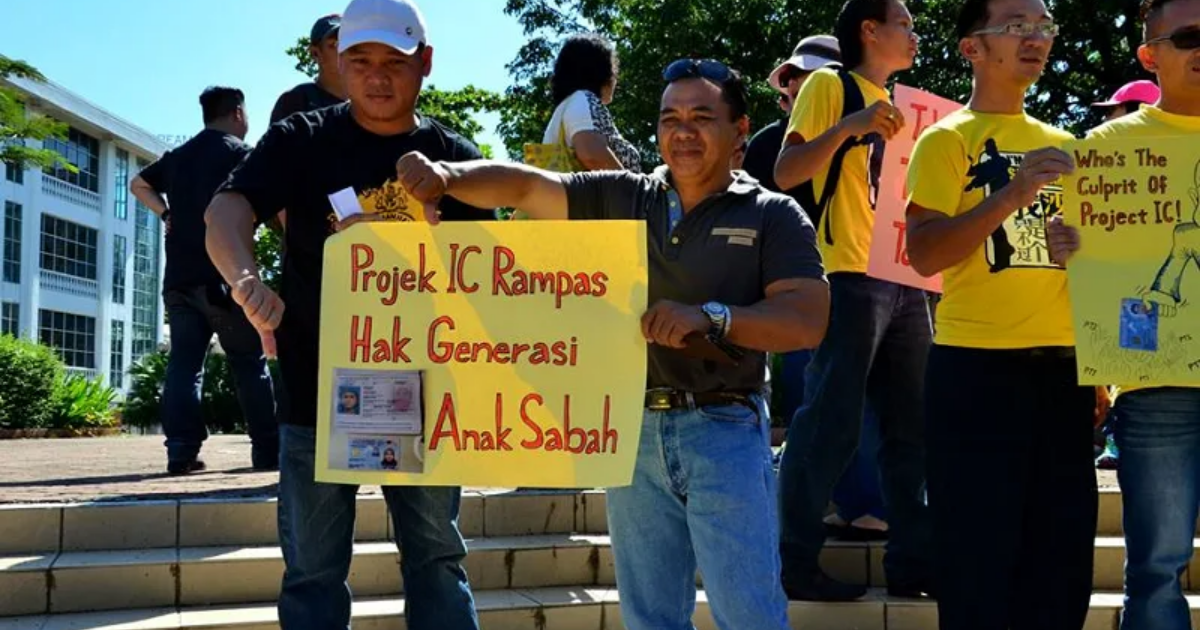

无独有偶,2005年我第一次到沙巴,就是以联合国难民署人员身份,造访亚庇和山打根的几个难民村,亲眼目睹一个家庭不同证件的情况,证明确实发生过恶名昭著的 Project IC 事件。

即使来自菲律宾的无证移民,哪怕老老实实打一份工,也经常得躲避执法单位取缔,心惊胆跳。我仍然记得亚庇一家小餐馆的老板知道我是联合国人员后,用粤语问我“有没有办法帮我的菲律宾工人拿到合法身份?他经常这样躲来躲去,生病我肯出钱他也不敢去看医生,我看了都心痛。”

我老实告诉她联合国无权干预内政,只好把几个援助无证移民和劳工的非政府组织的联系给她,说工人遇到问题可以寻求协助。除了她,我在沙巴也认识其他几个雇主,他们都希望能为自己的无证工人取得合法身份,却求助无门。

政治因素陷入无国籍状态

我的这些经历证实沙巴的经济大量依赖廉价的外来劳工,愿意协助他们的老板也大有人在,只缺有担待解决问题的政治人物。无论哪个政党执政,都知道这个问题不能延宕,却又不敢轻易提出解决方案,怕的就是被政敌炒作为“引进非法移民投票”。

对我来说,当年Project IC丑闻责任完全在马哈迪和安华领导的联邦政府,尤其是内政部;因此而产生的无证移民,是政治腐败的受害者。他们生在战乱频仍的菲律宾南部,一有机会当然想往外逃,这是人的天性,只是没想到被马来西亚政客所骗,大部分人非但没有获得合法居留,还几代人陷入无证甚至无国籍状态至今。

最令人忧心的是无证/无国籍儿童和青年持续失学,缺乏技术,不但使贫穷恶性循环,也对沙巴社会形成负担。因此,我过去两年的工作就是专注于和沙巴政府单位以及非政府组织合作,为无证,外籍和沙巴本土年轻人提供技术培训,也支援几个为无证 / 无国籍儿童而设的另类学习中心。

两年当中,我走了沙巴好几个地方,除了城镇,还深入过油棕园,到过无国籍海巴瑶聚居的离岛给老师和孩子们做饭,更在婆罗洲同志(Borneo Komrad)这个不受政府欢迎的左翼组织带领下,进入一般人认为“罪案丛生”的无证移民村,了解无证人口所面对的教育,就业和医疗问题。

和婆罗洲同志的交流最让我印象深刻。他们都是一群充满理想的年轻人,绝非什么“三无份子”:无的放矢,无中生有,或无理取闹,而是亲自办教育,替无证/无国籍者奔走的活跃人士,亲身体会过官僚和政客的敷衍。除了给孩子们上课,他们也办读书会和培训会,鼓励弱势群体在体制打压下活得有尊严。

他们和我一样,不看没有价值或无病呻吟的文章,而是慎选能引导他们认真思考又贴近现实的书籍;他们谈话充满激情,让我回忆起二十几年前烈火莫熄时代,吉隆坡那些街头战士反体制的热情。

这样的精神,在马来亚几乎不复存在。一方面是当年那些战士(或自以为很有批判精神者),其实没有真正经历过沙巴无证/无国籍人士被欺压的痛苦,因此一旦“改朝换代”就进入体制,一起享受特权,充其量也只是小骂大帮忙;另一方面是大家平常生活就很舒适,当初出来抗争也只是跟大队而已,纳吉政权垮台,他们就回去继续过原本不算太恶劣的生活。

看见体制问题

参与沙巴社会工作的年轻人很多都是大学生甚至硕士生,却不甘于把知识停留在书本,而是落实所学习到的东西和技术,让更多人实质受惠,因为他们知道书读得多不表示有用。很多人得到别人梦寐以求的机会却不懂得把握,每天活在自己的世界钻牛角尖,离地思考,虚度光阴,说得难听一些,根本就是浪费社会资源的寄生虫却还以为自己活得真实。

因此,我特别感谢过去两年勤走沙巴,认识了许多不同信仰和不同族群的人;他们知道寄望政治人物并不能改变现状,才会决定扎根本土,努力做事。最难能可贵的,是他们因为和无证/无国籍群体一起生活,了解到这个问题不能以“我们对垒他们”的二分法来一刀切,而是看到体制的问题,尽量寻求解决方案。

沙巴人因为多元开放,不搞种族政治而自豪,我不否认这点;但如果哪一天我们也能不把无证或无国籍群体当作敌人,竞选时拒绝拿他们做箭靶,而是争取他们应有的基本权益,那才是真正的进步。

我因为这些人而对沙巴充满希望,更希望他们一生都能坚持这份理念,那就是沙巴的福气了。

▌延伸阅读:唐南发专栏《弹无虚发》其他文章