尼可·杰克贝利斯上诉到俄亥俄州最高法院,还是被驳回了,之前他已上诉失败两次。尼可是高原艺术影院的经理,1963年间播放了一部法国电影,遭控猥亵罪。虽说美国宪法保障言论自由,但公开播放色情片子还是犯法的,尼可面对共2,500美金的罚款,相当于今天的22,000美元。尼克没有放弃,继续上诉到美国最高法院。

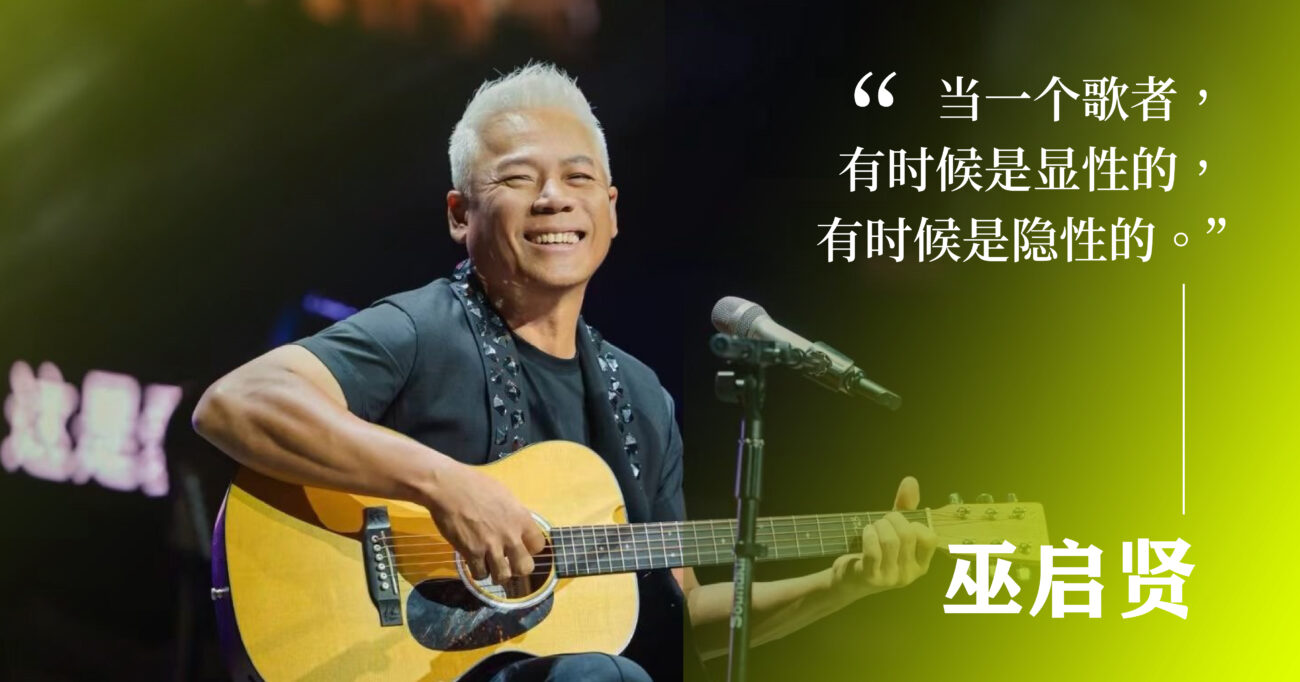

最近发生了一件和上述案件似不相关的事,吴宗宪指谢佳旺的金曲奖作品〈刻在我心底的名字〉抄袭老歌〈Reality〉,我有点生气。我没听过〈刻在我心底的名字〉,没听过〈Reality〉;我和谢佳旺仅有一面之缘,没有私交,我生气什么呢?

因为我深信像谢佳旺这样的创作人不会抄袭。

22年前我出版了第一部诗集,随动地吟团队到南院演出,顺便参加前一日的文学研讨会。其中一场学术报告由成名诗人陈大为呈现,他谈街道诗,引我的作品〈茨厂街不是Chinatown〉为例。

他可不是称赞,批评诗作索然无味。诗中论调说茨厂街“长在自己的国家”,不应自贬成寄人篱下的唐人街,这概念和另两位前辈诗人的作品相似,陈大为遂当着百位学员面前笑说:“不知道周若鹏是不是抄袭的。”到今天我还后悔当初没立即拍案而起。

对艺术工作者来说,每篇作品都是生命的延伸。文章卖不了几个钱,音乐创作若没碰到走红的契机,也难养家糊口。正因挣不了几个钱,不能以金钱衡量了,我们反而更加珍视,为这些绞尽脑汁生产出来的作品骄傲,原创就是创作人最基本的尊严。总有写不好的时候,比如〈茨厂街不是Chinatown〉,批评无妨,但诬为抄袭是不负责任的伤害。

我与谢佳旺的一面之缘是十多年前的事了,那是在某家录音室工作时的偶遇,他肯定不记得,我也记忆模糊。印象中他当时在赶工,在录音室睡了一宿。此后我们没有联络,他的名字不时出现在我的歌单之中。浮沉十来年后他能攀到金曲奖高峰,绝非偶然,而是长久坚持和耕耘的成果。在音乐路上谢佳旺已累积了多少底蕴,又何须抄袭呢?

我们不认识,但同为创作人的尊严是一样的,被诬指抄袭的愤恨是一样的。吴宗宪是老牌艺人,信口开河于他事业无损,但对一个挣扎出头的马来西亚音乐人来说却是莫大伤害。可是空穴来风,为什么吴宗宪无端端会这么说呢?〈刻在我心底的名字〉究竟有没有可疑之处?我们怎样判断抄袭罪名成立不成立?

1964年美国最高法院法官珀特·史图尔特审理尼可的案件,看过那部受争议的法国电影。他说猥亵的确很难定义,算不算猥亵,“我看到就知道”,史图尔特宣判尼可上诉得直,“我看到就知道”这句话后来成了民间流传的名言。

我好奇找来〈刻在我心底的名字〉和另两首歌相比较。音乐不同于文字,作为一个外行人,我觉得说抄袭是瞎扯。也许像陈大为那样的专家能指出这句和那句结构相似、这概念和那概念有重叠云云,但绝不能说是抄袭。我是我听觉的法官,你也应该当你自己听觉的法官,“我听到就知道”,别理会吃饱饭撑的人一面之词。依我下判,无中现,确实是无中生有之意。

延伸阅读:周若鹏专栏《鹏程万理》其他文章

欢迎留言。