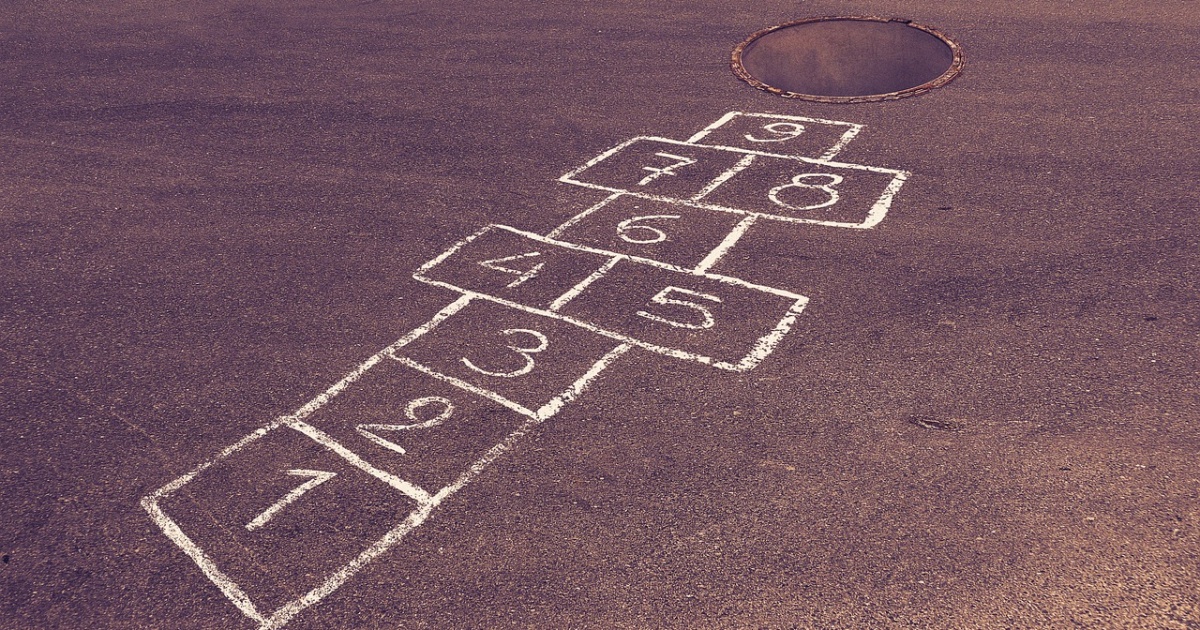

下课钟声响起,我们用粉笔在空地上画九个格子,依次写上1至9的数字。4和5、7和8是各为比邻的一组双格。一人捡一颗石子,单起一只脚,我们开始跳格子游戏。

一,

说起这座城市,总是想从吉隆坡的茨厂街开始。茨厂街,我的一号格子,似乎也是父亲的。

母亲离开的最后一个农历新年,身体情况很不稳定,我们于是留在吉隆坡过年,若突发事件随时准备即刻送医。以往大年初一,父亲会到文冬大街尾的师爷庙上香;更年轻一些的时候,他在除夕夜十二点即带着我们去庙里抢头香。

一年之始,上香求平安、保好运,那是每年都要做的事。大疫大疾之故,无可奈何得在异乡过年,新年上香的事我没忘记,带了父亲一人到敦李孝式路上的关帝庙去。我们一起去茨厂街祈福上香。

茨厂街对我们来说,从来不只是一条摆着大摊小档卖冒牌货物的街道,那是一个范围。我们的茨厂街,是母亲年轻时需要去买纽扣、拉链和缝衣材料的地方。从富都路转进苏丹街为始,一路延伸至警察局街、戏院街到衔接敦李孝式路的敦陈祯禄路,都是我们的茨厂街。

我说“带”父亲去上香,想想不太对,早在他的童年,已比我先抵达茨厂街。关帝庙对面,以前有一栋长兴大厦,那里有父亲的童年记忆,孩子般大的他跟着叔公从文冬开车到长兴大厦,叔公拍拖,他玩耍。一路玩到去柏屏戏院看戏。父亲口罩上的双眼依然发光,我才想起未曾带过他到改装后的REXKL去看看,让他双脚踏在过去的戏院磁砖上,在陌生的装置里看岁月不留人。

叔公后来果真娶了长兴的女儿,但嫁过来的女儿不久病逝,亲家不再,父亲的童年场景也留在格子中,戛然而止。

一直“带着”我们的,其实是父亲。童年的延续总是有迹可寻,父亲小时试过了跨州出行,明白从乡下到城市蹓跶的乐趣,于是也给了我们相似的童年。那时小妹未出生,父亲开一辆老爷车载着一家五口浩浩荡荡到吉隆坡去“橱窗血拼”。我们家境不富裕,无法拥有大量的物质享受,吃个肯德基和Delifrance倒是还能负担。我的浓汤和可颂味蕾,即是由Delifrance所养成。

一辈子吃惯平价白面包的爸妈,却养出了一个好高骛远的女儿。中五毕业后,我求爸妈带我到警察局街的海螺民歌餐厅试唱当驻唱歌手。试唱通过了,真正开始驻唱之前要先练唱。母亲点头,父亲二话不说每周从文冬载我到海螺练唱。我练唱的时候,他就独自到附近的茶餐室喝茶等我。那时我所看见的海螺里的每个人,都散发着耀眼光芒。我记得我见过梁静茹,在她已和李宗盛签约之后,出发到台湾前的那段时间,某次她也和我们一起练唱。

我看着一个即将成为明星的、和我同年的女生,看着别人望向她那崇拜又羡慕的眼光,遂发现了我们的不同。我一个乡下学生,穿着老土,长得不可爱也不擅交际,胖胖的身躯,不经修饰的脸庞,连甜美的微笑都好像不配,彷彿从一开始就不属于那个发光的世界。

就像雨天的茨厂街,脏兮兮的污水流过灰尘满布的马路,冲刷过父亲习惯穿上的烂拖鞋,湿了脚丫子也不在意。父亲的小腿倒是清爽不必担心,因为他总是穿上一条破短裤。

彼时梁静茹就在我面前唱着Sarah Mclachlan的〈Angel〉。她的声音是那么动人好听,每个人都沉醉其中,每个人都羡慕,包括我。那是一种明日之星的预示,在众人面前明确地发生。那里不会有人联想到“茨厂街”的脏乱,更没有穿着短裤拖鞋的草根阿伯出现。

后来我就决定不唱了,和父亲一起坐着老爷车,回到属于我们的文冬。

二,

多年以后,我和弟妹合资买了两张机票,在母亲患上帕金森病初期,独自带爸妈到香港旅行。那本来是趟愉快的旅程,但初到香港,我以为早已遗忘的、那种极欲逃回家的感觉复又浮现。

离开国家且又是秋天,父亲换上了长裤,着一件常穿的衬衫与我们同行。我在网上找到一家位于铜锣湾时代广场对面的平价旅馆,租了一间三人房。我们三人拖着行李在时代广场附近找旅馆,却怎么也找不到那栋暗淡无光的建筑。初时开口问路,不知道为何总是先遭受脸色,然后再草草给我们指个方向。母亲患病之初,身体已比健康时缓慢易累,我带着他们急得发慌,只想尽快找到旅馆让母亲躺下休息。

本来不明所以的“不友善”,在掠过我们的扫街阿婶一句“返大陆?”而谜底揭晓。原来我们终究不属于光鲜亮丽的城市,无论是吉隆坡或更大更繁荣的香港,我们都是璀璨灯光下的地下道,污浊、暗淡、微微散发着像韩国电影《寄生上流》里说的“穷人的味道”。那时我只感到无以名状的愤怒,我于是翻开我的底色,还以黑脸,但我从不就此甘心。

后来我找到了对策方法,改口说英文,即便我可以说一口流利的粤语。我用英文帮我伪装,帮我们扫除了那彷彿与生俱来的贫穷的底色。

三,

母亲殁后,我在飞往清迈的机上,遇到一群参加旅行团的大龄妇女,女领队也是个中老年人,她拉开嗓子大声协调、拍照、大笑,把飞机当自己的场子。我刚巧坐在她们之间,稍嫌厌恶。突然前排一位妇人像是弄丢了新买的泰国手机卡,一边着急一边翻倒包包寻找。她的慌乱突然让我卸下心防,我遂想起我的身世,我的底色,和那曾经的卑微感觉。

如果母亲还健在、还健康,说不定也是她们中的其中一个。

多年后,我不曾遗忘我的身世,但在城市中似乎找到了我的位置,我学会不动声色、抬头挺胸、无视他人目光,并且接受了永远的跳格子游戏。在那些五花八门的格子里,我知道对某些人来说,格格不入才是我们的底色。

延伸阅读:翁菀君专栏《迷路练习》其他文章