养猪业在马来西亚无疑是敏感且边缘的课题。风波一起,有人抗议捍卫猪农权益,也有人反对在自家前门建养猪场,选址是为难题,更难的是在落实层面。众人皆问,谁去做,谁敢做?也不意外,原先对外宣布的武吉达卡(Bukit Tagar),在一众反对声浪下,首相安华最终也宣告搁置。而2026年2月10日,雪州苏丹表明雪州不得再有养猪场。 猪农被停执照,迫搬迁,他们在制度底下无从选择。当然,猪农在营业之余,也该负起社会责任,提升环保措施;唯在搬或不搬、传统或现代、分散或集中之间,要有一条明路指引。有人在等20年前政府提过的搬迁倡议,因而不敢轻举妄动投钱升级;有人早已改建为封闭式养殖场,全数搬迁无疑亏损至极;有人按兵不动,在空的农场守候,但手停口停,又能等多久? 猪肉切莫变成华人身份认同的课题。在这雷声大雨点小的现代化路程中,真正的争议点又在哪里?

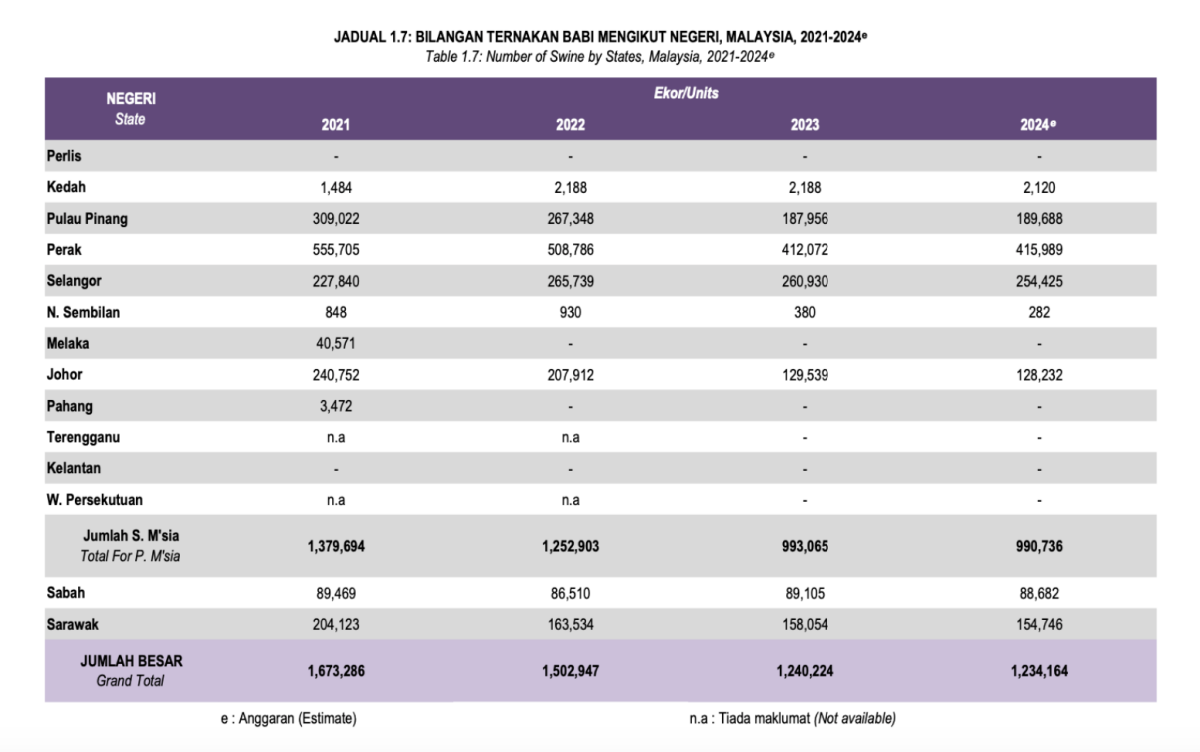

集中式养殖场,雪兰莪州并非首开先河。据农业及安全部副部长拿督陈泓缣表示,全国己经有31家现代化养猪场,其中22家在霹雳州。未来某日砖瓦建成,猪农如何搬、其中协议如何商定,势必又将掀起另一翻风雨。然而,现代化无论从效益、监管、食品安全等方面看似都是利大于弊。这个利,又是属于哪里的利?

没有人知道雪州猪农课题最终的答案是什么,但这场关于现代化养猪的风波,不是今天才发生。

新闻初热,是在2026年年头。但早在2025年12月28日,部分猪农已透过社会人士,与外界展开初步交流。当时,外界才首次得知,这批在雪兰莪州丹绒士拔(Tanjung Sepat)一带经营超过半世纪的猪农,早已陷入一场似乎没有出口的困局之中。

忽而,媒体、时评人在网络上掀起舆论热潮。网民喷是哪个政党惹出来的祸,有人谴责猪农,也有人为他们维权。立场各异,但猪农说,这些事情之前,也没人对养猪业这般关心。如今,他们来到了浪尖上。

他们的养猪执照,部分已在2025年6月失效。《访问网》记者采访当天,从双溪比力方向前往业者谢振宁位于油棕园之间的养猪场,并没有闻到所谓的“养猪味”。拉开闸门安静异常,五千头猪,如今一头未剩。

从合法经营到模糊的非法状态

执照失效后,猪农并未立即停工。

雪兰莪州土团党非土著臂膀主席拿督吴杰民说,在2025年7月至10月期间,多数农场在法律定义上已属于非法经营。随后,兽医局发出信函,允许农场暂时继续操作至12月31日。这封信,也被猪农视为事实上的“最后通牒”。

这批农场既没有被正式取缔,也无法取得合法身分,悬置于灰色地带。但吴杰民指出,执照从原本的一年一签,改为六个月一签,最终演变为无法更新,却始终缺乏清楚的书面说明、统一标准或公开的过渡方案。

若我们回顾雪州《1991年养猪业管制州法》(Enakmen Pengawalan Penternakan Babi 1991),第8条明确规定所有养猪活动必须持有执照,而执照的发放与条件完全取决于兽医局局长的绝对裁量权。意即,需通过审批的条件,并无绝对清楚列明。

当然,其中一个需遵从的条件为:仅在官方养猪区内的猪场,方能获得执照。这意味着,一旦州政府指定集中养猪区,所有区外的猪场即落入了非法的境地。

缓冲期被提前终止之后

早在2025年年中,猪农已发现执照难以如常更新,并透过地方政府、州议员及相关部门多方反映情况。吴杰民协助发信询问兽医局,然而始终未获明确回应。

直到2026年1月初,相关讯息在社交媒体上被公开讨论,问题才迅速升高为公共议题,并引起州政府层面的关注。与谢振宁在空置的养猪场前聊,其实与大多数猪农一样,他更希望事情先冷静下来。媒体热过一轮,但各方并未见得有效沟通。

根据州政府早前的规划,位于丹绒士拔一带的养猪业者,原本仍有约四年的缓冲期,可在2030年前逐步完成现代化转型,或分阶段迁移至位于武吉达卡(Bukit Tagar)的集中式养猪区。这项安排被视为一项过渡措施,旨在为产业提供调整与适应的空间。

然而,在2026年1月10日及12日,雪兰莪苏丹殿下先后发表两道措辞强硬的御令,成为整起事件的重要转折点。御令的核心内容,是丹绒士拔一带的养猪活动必须立即开始逐步停止,并全面迁移至武吉达卡。

这意味着,原本以2030年为目标的过渡时间表被提前取消,养猪业者所面对的调整期限也随之大幅压缩。接下来的搬迁安排、成本承担及执行机制,谢振宁也是一无所知。

苏丹这道谕令,究竟是帮了现代化一把,还是苦了猪农呢?但如今,雪州王宫于2月10日发表文告透露,苏丹沙拉弗丁与安华会面商议后立场更加强硬,从“勒令搬迁”到杜绝现代化养猪场。

首相安华的立场是——“不同意养猪场办在当地居民反对,并且会引发争议的地方。假设雪州没有适合养猪的地方,则建议无需进行(生猪养殖)。”

那猪农该何去何从?

猪粪便有多难处理?

当雪州养猪课题被卷入宗教、环保与政治争议时,长期从事废水系统设计的工程师林健文却提供了另一个视角。若说养猪不易,处理猪只每日排出的粪便与废水更是难上加难。

以现代方式圈养的猪,移动空间不大,吃得多、消化得快,食物在体内停留时间短,大量有机物还未被分解就排出体外。撇除重量不谈,相较于人类粪便,猪粪中的有机浓度可高出数十到上百倍。

在废水工程中,这些有机物的核心问题是碳(Carbon)。碳越多,废水越难处理。猪粪里不仅碳含量高,还包含大量未分解的纤维与长链有机物,这些都无法靠简单沉淀解决。

林健文指出,养猪场的废水其实长期处在一个模糊地带。根据马来西亚《环境质量法令》(Environmental Quality Act),不同类型的废水附属于不同的法令管制——工业废水、垃圾掩埋场渗滤液、棕油厂废水,都各自有清楚的规范与处理标准。

“养猪场的废水没有被清楚归类,长期被纳入工业废水的范畴处理。”而据林健文观察,大量猪场被设置在棕油园深处,能顺势搭上棕油园废水处理的便车。

因而,目前多数养猪场处理废水的方式,依然停留在过去的“挖湖”模式——在场地旁挖掘大型污水池,让猪粪水自然沉淀,再由环境中的细菌慢慢分解有机物。这种做法,类似于早年住宅区常见的污水池系统:占地大、速度慢,完全依赖自然条件运作。工程上,这属于一种低效率的厌氧处理方式,需要非常大的土地面积与时间。

粪便可成再生能源 唯需一定规模

在分散式、非密闭的传统养殖环境里,粪污分解会持续产生沼气与恶臭气体,其中最具风险的是硫化氢(Hydrogen Sulfide,H₂S)。这类气体不仅带来强烈臭味,更具有腐蚀性,长期暴露会加速金属锈蚀。

在现代化系统中,废水会先进入厌氧反应阶段,分解大量有机碳并产生甲烷等沼气;之后再通过有氧处理,将厌氧后仍残留的有机物进一步氧化,降低污染指标。

在厌氧处理过程中所产生的甲烷可被收集用于发电,而二氧化碳则进入自然碳循环体系,这正是所谓的生物沼气(biogas)与再生能源系统。但,要把粪便变成足以发电的再生能源,首先要有一定的数量与规模。

废水处理系统操作难

一套符合现代环保标准的废水处理系统,本身就是一座小型工业设施,需具备专业资格的操作人员。林健文坦言,若养殖规模不够大,系统所产生的沼气不足以发电,既无法回收能源,也无法摊平高昂的建设与营运成本。

但搬迁谈何容易?

对业者谢振宁来说,原地升级才是他的首选。三代家业早已落地生根,迁移远处则劳民伤财。

但林健文看来,若让数十个小农场各自建设处理系统,不仅成本更高、效率更低,监管难度也会成倍增加。真正可行的模式,只能是集中式养殖、集中式废水处理与集中式发电的整合运作,这也是德国等先进养殖国家长期采用的主流路径。

然而,即便个别猪农具备资金能力,现实中仍会困于操作门槛。废水处理并不简单,它涉及生物处理、化学处理与气体操作等多个专业领域,每一环节都必须由持证人员操作。

现代化养猪区的政策起点

雪兰莪土团党非土著臂膀主席拿督吴杰民提醒,要提到雪州“集中式、现代化养猪区”的构想,还得追溯回2008年。时任雪兰莪州务大臣丹斯里卡立已在一份新闻声明中,系统阐述州政府推动“现代化养猪计划”的政策方向。

根据该声明,位于丹绒士拔东目(Ladang Tumbuk)的现代化养猪计划,早在2008年,即由当时仍由国阵执政、由拿督斯里莫哈末基尔·多尤领导的州行政议会批准。

当年的政策设想,是通过集中养殖、统一监管及废弃物循环利用,将养猪活动纳入一套更高规格的环保与管理体系。州政府明确提出,养猪场产生的废弃物将被转化为沼气、清洗用水及饲料种植资源,以实现“零排放”的运作模式。同时,州政府亦表明,不再批准新的养猪场,并要求州内其他地区的养猪场,逐步迁入这一集中式现代化养猪区,以方便当局监管。

18年过去了,熟悉不过的案件重演,现代化养猪场却没有任何动静。猪农在等一个定案,徘徊于升级设备与搬迁的钟摆之间。如今谕令一出,搬迁似是势在必行,“更不可能短时间内在原地投资零排污、封闭式养殖的设备”,吴杰民说。

谢振宁面前的猪寮还是旧时的开放式养殖场,他说附近已有一些农场陆续改为封闭式。但建设现代化养殖场至少需要上百万令吉的资金,更非一朝一夕。“500头猪的规模也许六个月左右能建好,要是超过,还需要至少一年的时间。”林健文初步预估。

然而,正是这自2008年起被提出,却长期未完全落实的集中养猪政策,在多年延宕与执行落差中,逐渐演变为今日围绕执照更新、搬迁去向与制度责任的复杂争议。

土地制度的自我否定

排污与环境问题,确实长期是地方居民反对养猪业的主要理由。州政府亦要求猪农承担更高的社会责任,包括落实零排污系统、封闭式养殖,以及设立缓冲区等措施。

不过,问题并不止于农民是否愿意升级设施。吴杰民指出,相关养猪场所在地仍被界定为农业用地。若要兴建符合“现代化养殖”标准的封闭式建筑与排污系统,业者必须先申请转换土地用途,并进一步取得发展准证及相关行政批文。

吴杰民便指出,州政府有没有可能主动召集猪农,统一说明土地转换、发展准证及排污系统审批的整体流程,并简化及集中处理相关申请?

养猪业是否被排除在农业体系之外?

在农业政策体系中,养猪业长期处于一个边缘位置,农业银行(Agrobank)一般不为其提供贷款和融资便利。

相较于养牛、养鸡或水产养殖,养猪业普遍不享有农业发展基金、低息贷款或转型补贴。然而,正是这一缺乏支持的行业,却被要求达到相等的环保与设施标准。

再者,苏丹谕令中提到的“三不原则”:不准出口、不准大规模扩张、必须解决污染,对养猪业来说无疑是沉重的打击。

问题来了,在这么一个不稳定,且难以得到州政府与地方政府支持的行业中,是否容易找到私人业界来投资现代化养猪场?搬迁、建设所需的资金,最终会不会转嫁到猪农身上?吴杰民提出疑问。

然而,农业及安全部副部长拿督陈泓缣指出,政府通过津贴及税务优惠,协助养殖业进行现代化转型。

联邦政府为集中式猪只养殖区(PFA)及现代化养猪场(MPF)提供津贴和税务优惠,鼓励业者以高科技方式,在封闭式环境下养猪。同时,政府也通过马来亚银行(Maybank)和联昌银行(CIMB),以循环资金形式提供低息贷款融资机制。”他说。

须知:

1. 集中式猪只养殖区:PFA(Priority Food Area,优先粮食区),联邦政府将在有需要时提供基础建设拨款;

2. 现代化养猪场:MPF(Modern Pig Farming,现代化养猪)政策,则可获得转型津贴。

农业及安全部副部长拿督陈泓缣在今年2月9日的媒体联访中指出,自2023年1月1日至2027年12月31日,联邦政府鼓励现有养殖业进行符合条件的资本支出,首笔不超过1000万令吉的投资,可享有100%加速资本补贴,并获豁免100%所得税,在今年有望落实该蓝图。因而他也鼓励猪农趁此机会转型,把握补贴机制。

牵动当地经济

早在非洲猪瘟亏损期间,114户猪农之中,已有相当比例因亏损而退出行业。外界眼中,猪农赚得多;但谢振宁也坦言伴随着风险。猪瘟一来,最初染疫也许只有两只,但整个农场的五千头猪都有传染的可能。被人道毁灭的猪只,承诺将得到赔偿,但一切无疑从新开始。现在的谢振宁也处于空窗期,在家“吃老本”,他说。

吴杰民则表示,这不仅影响农户本身,也牵动地方就业与经济。若全面停业,将直接影响就业人口。在地居民也坦言,过往丹绒士拔一带的猪农在日常开销与庙会捐款很是“慷慨”;这番波动下明显看到影响。再者,与养猪相关的上下游行业如药品、饲料、运输、屠宰的劳动力,也将因产业链的断裂而波及。

本地生猪退场? 进口猪肉主导市场的连锁影响

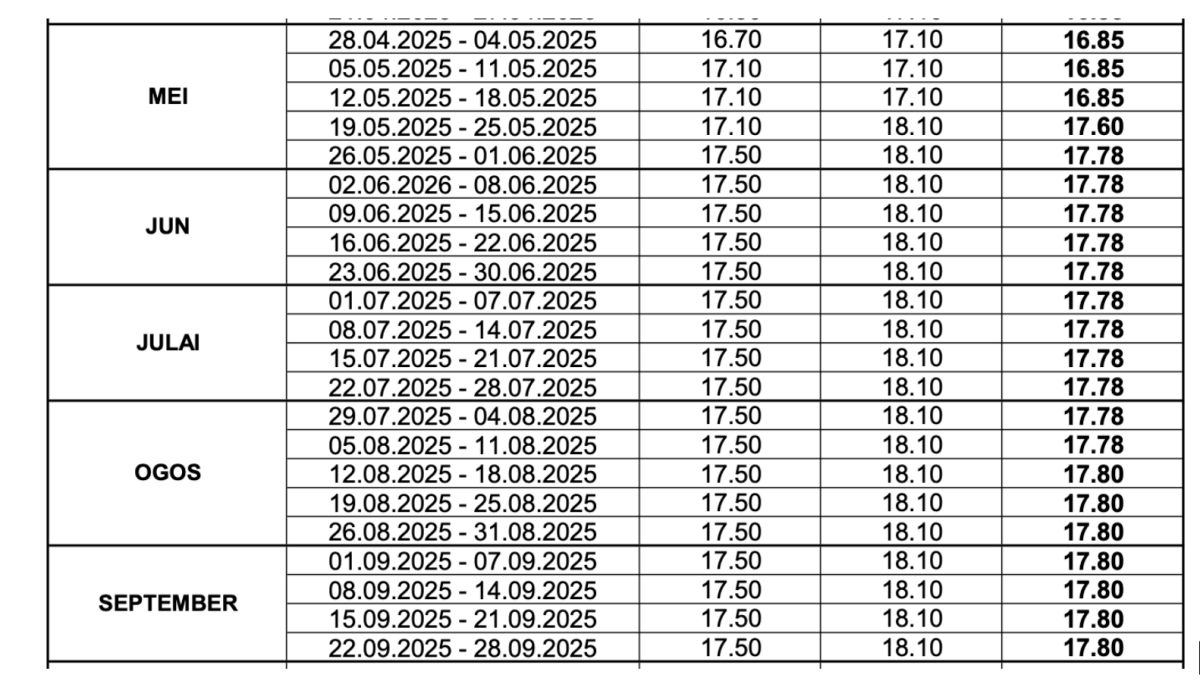

据《南洋商报》报道,非洲猪瘟持续冲击本地养猪业,导致2023年至2025年猪肉价格飙涨高达300至500%。截至2025年9月,活猪价格已达每公斤17令吉80仙。

随着雪州养猪课题持续发酵,市场已开始出现明显变化。部分业者指出,在本地生猪供应不稳定的情况下,市场逐步转向以进口猪肉填补缺口,短期内甚至出现进口猪肉价格低于本地猪肉的情况。

陈泓缣表示,进口猪与本地猪何者更好,属于个人偏好问题。但现实来看,可以给餐馆与消费者多一种选择。而据观察,本地生猪市场饱和,进口猪肉不会造成太大冲击。

若雪州现有猪农无法持续运作,本地生猪供应进一步萎缩,进口比例恐将上升。在这种情况下,市场短期或许能靠进口维持供应,但长期风险随之浮现。

而吴杰民也认为,一旦本地生猪退场,市场将失去价格缓冲机制。生猪供应减少后,价格波动将更为明显,最终仍可能推高猪肉售价,类似餐饮业中“游水鱼”因供应紧张而价格上涨的情况。

从非洲猪瘟期间,生猪供应萎缩。陈泓缣指出其四个准则——供应、消费者承担能力、安全、以及可持续。为解决供应链问题,农业及粮食安全部每周从砂拉越现代化养猪场引800头生猪进雪州。

当然,进口猪肉难以追溯源头,防控环节又如何把关?

针对进口猪肉监管问题,陈泓缣强调,所有进口猪肉均须在入境口岸接受抽样检疫与检查。兽医局也会派员前往出口国,对当地屠宰场进行实地评估与审核。目前,获准向我国出口猪肉的国家有10个,包括澳洲、比利时、巴西、丹麦、荷兰、加拿大、美国、爱尔兰、法国、泰国,涉及约70家屠宰场。

现代化遇上工农争地

这场执照危机,是从气味、生活体验开始的。表面上,是环保与执法的争议,但回看2008年雪州政府曾推动集中式养猪场的经验,其成效始终未如预期,问题的核心,或许不只在于养猪业本身。

随着半岛西海岸州属经济高度发展,土地价值节节攀升,州政府在农业与工业之间反复权衡,同一块土地,是继续承担粮食生产的角色,还是转作工业、住宅或商业用途,已成为一种长期存在的政策张力。

“粮食安全所面对的核心竞争,其实是农业与工业之间的土地竞争,而不是单纯的族群或宗教问题,更不是刻意打压非穆斯林社群的蛋白质来源,背后涉及现实而复杂的经济考量与发展选择。“拿督陈泓缣说。

这样的结构性矛盾,并非雪州独有。马六甲,乃至森美兰等较为发达的州属,同样面对工农争地的现实压力。类似的处境,也正发生在蔬菜种植领域——如乌鲁音一带的菜农,亦对未来土地是否会被重新规划充满不安。这显示,养猪业所引发的争议,若被简化为族群或宗教问题,反而掩盖了更深层的经济逻辑与粮食安全抉择。

在现有制度下,本地农业空间由州政府的土地规划所决定,进口政策则由联邦政府负责,因而两者需有效协调,以避免农业在不知不觉中被推向边缘。所谓的现代化转型,若只体现为效率、集中与规模,却无法同步解决土地、时间与制度的现实条件,最终可能只是加速产业退出的过程。

这也引出了一个更大的问题:在高度发展与现代性的叙事之下,那些回报较慢、利润较低、却关系粮食安全的产业,是否注定被视为“可以牺牲”的选项?当农业在发达州属一再退让,现代化究竟意味着升级,还是意味着淘汰,或许已不只是养猪业必须面对的课题。