居住空间犹如小宇宙,承载着一个人想要珍藏的所有,这些因自身爱好而收集的成堆物品,往往无法让旁人理解箇中缘由。《我爱收藏》系列报导带你一一聆听受访者与收藏品之间的故事,他们为何如此珍爱这些收藏品,别人看来不起眼的物件在他们眼里又有什么价值?书籍,若买来是为了阅读,何必执着书页里是否烙有作家亲笔签名?但对许祥钟来说,每一本签名书都寄存着作家与读者之间的纸上情谊。

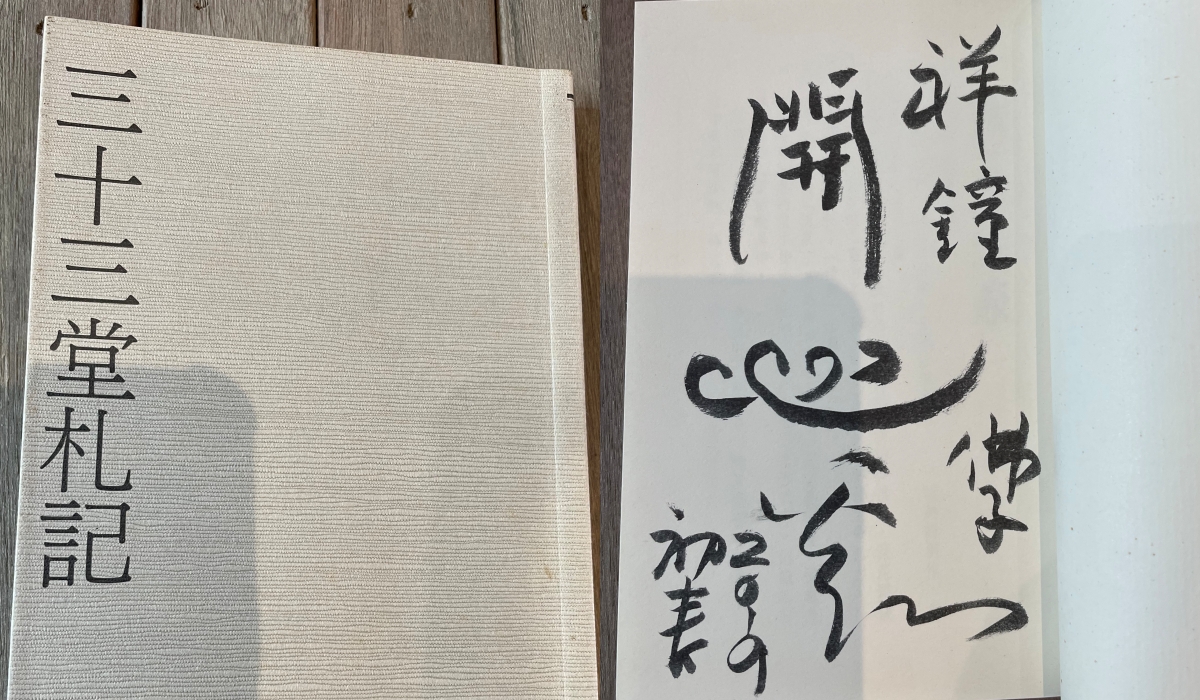

起初,许祥钟是拒访的。

收藏作家签名本这回事,意义何在,是否足以为外人道?他是抱有疑问的。对他来说,这是非常个人的事。每每赶赴海外作家难得来马的活动现场,或远赴国外与喜欢的作家见上一面,索取他们的签名和题字,都不过是想为自己留下一份具有纪念意义的藏品而已。

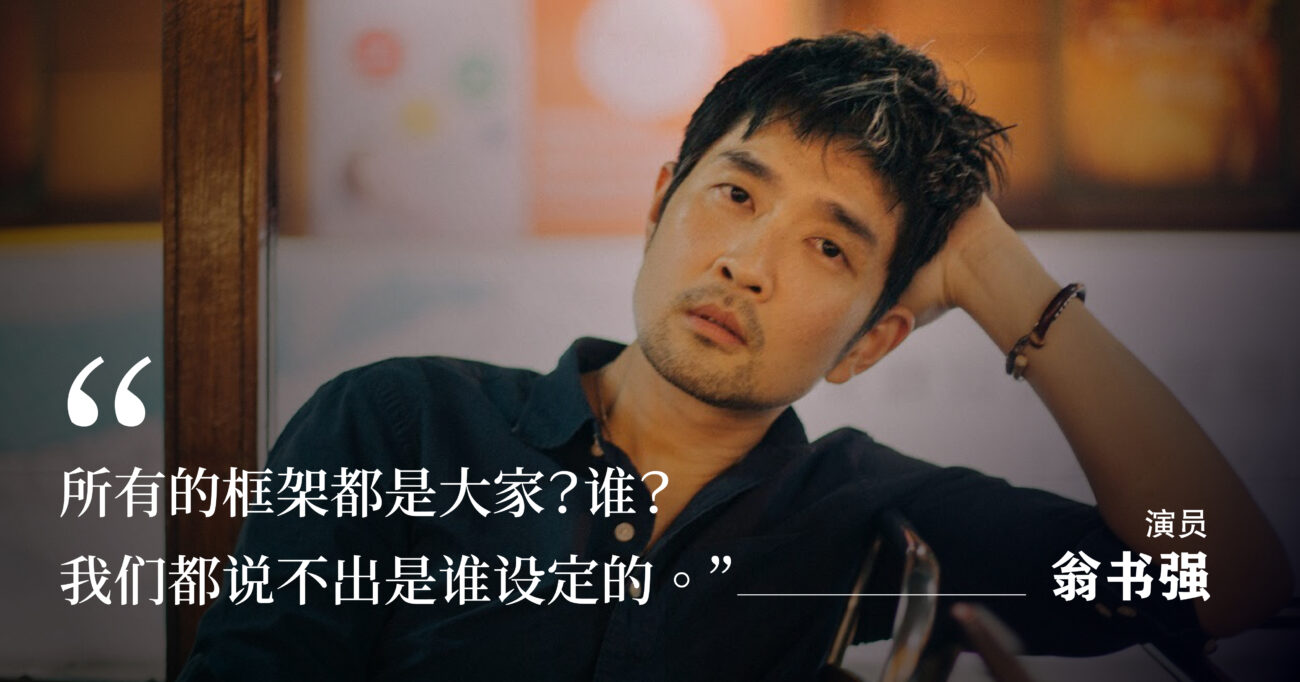

加上,身边不乏友人以“病态”、“走火入魔”或“爱慕虚荣”等贬义字眼形容他的收藏癖好,也让他退避三舍。“有人会觉得我好像在抱着追星的心态去追求这些东西,要不得,是一种占有欲的体现。但我很清楚,这是我的乐趣。一个人畜无害的乐趣。”

就像许祥钟以笔名“光头佬”为报章写专栏时,曾引用明朝散文家张岱所云:“人无癖不可与交,以其无深情也。”意即,一个没有癖好的人,大抵也没有深情厚意,不好交往。反过来说,若癖好能够彰显一个人至情至性之处,那么深意一定都在里头,又怎会没有探问和分享的意义呢?

访谈最终得以促成。见面当天,光头佬已不是光头佬,从行管令实施首日蓄发至今的许祥钟,在后脑勺扎起小小的发髻,背了一帆布袋的书,再拎着一行李箱的书,拾级到楼上店屋赴约。

以记者身份采访作家 顺道索取签名

若想亲身接触海内外知名作家,并获得签名,单凭兴趣和喜爱恐怕是不够的,还需要一点际遇的眷顾。

早期在报馆担任普通组记者时,完成份内职务后,许祥钟获允在空闲时段采访他真正感兴趣的艺术活动,有机会访问画家、作家。甚至到后来,上司辟出一块版位,名之“画廊话题”,让他每周自由填满。

“没人叫我做的,自己自愿的。有时去访问作家,就会把书带去给他们签名。一开始是很随兴的,没有想要收藏签名本的念头。收集签名的主要都是喜欢的作家,不喜欢的,(得到签名)也没多大意思。”

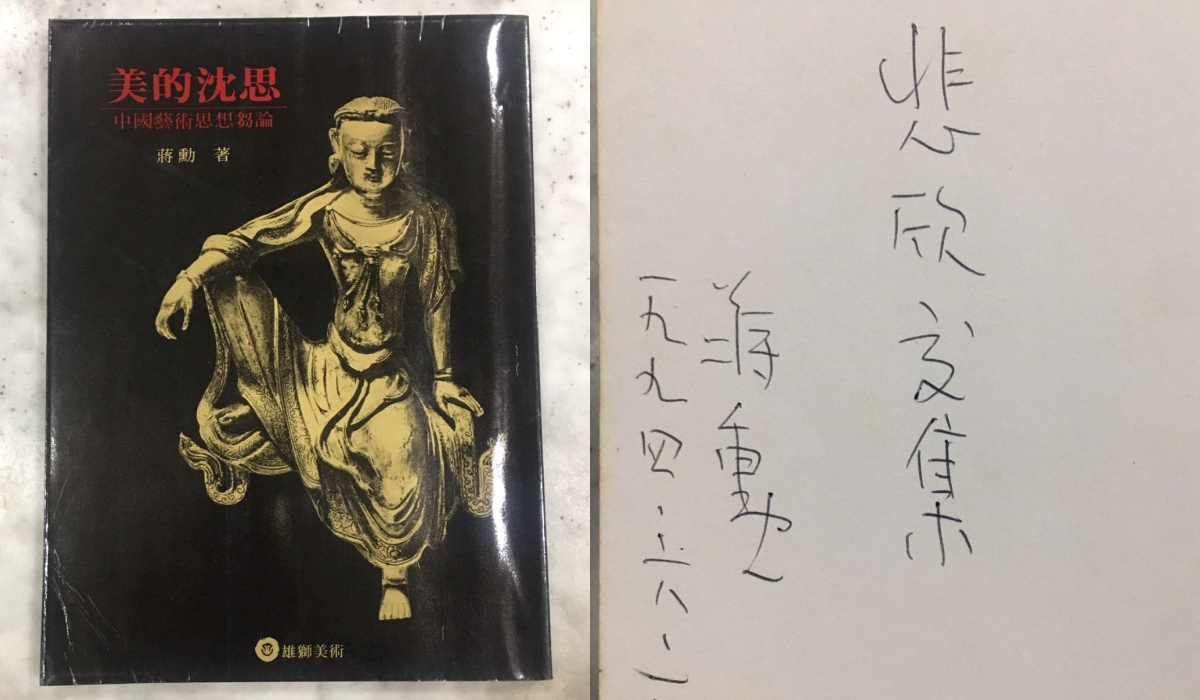

比如,台湾画家兼作家蒋勋在1994年来吉隆坡演讲时,许祥钟曾以记者身份出席,并向他索取题签。

“我在大专学院念传播系,也常常去旁听美术课。那时关于美学的概念都是从蒋勋的书学到的,《美的沉思》是我的美学启蒙读物,对我影响很大。所以我还特别要求蒋勋写上‘悲欣交集’四字——近代佛门龙象弘一大师圆寂前留下的遗偈。”

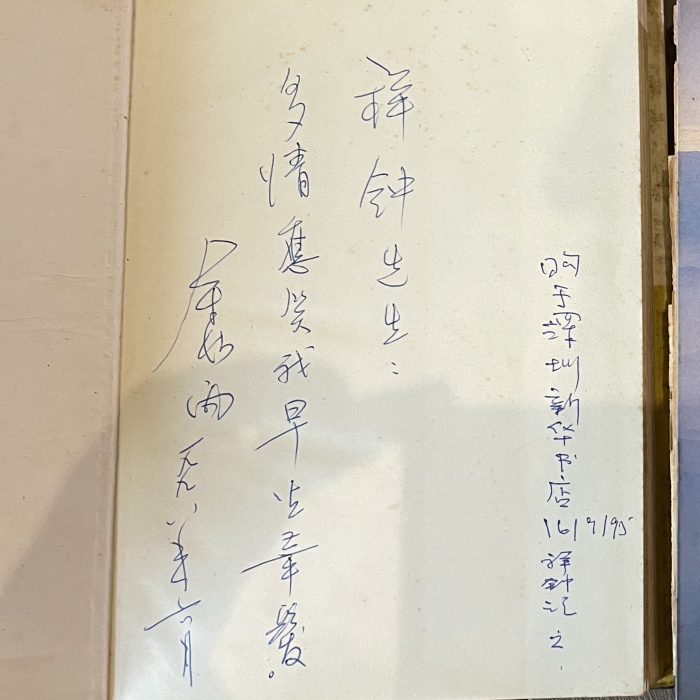

另有一次,中国作家兼学者余秋雨来马巡回演讲,许祥钟有幸采访,也特别请求他在书中写上苏东坡词作《念奴娇·赤壁怀古》名句:多情应笑我早生华发。

而作家并不总是在远方。

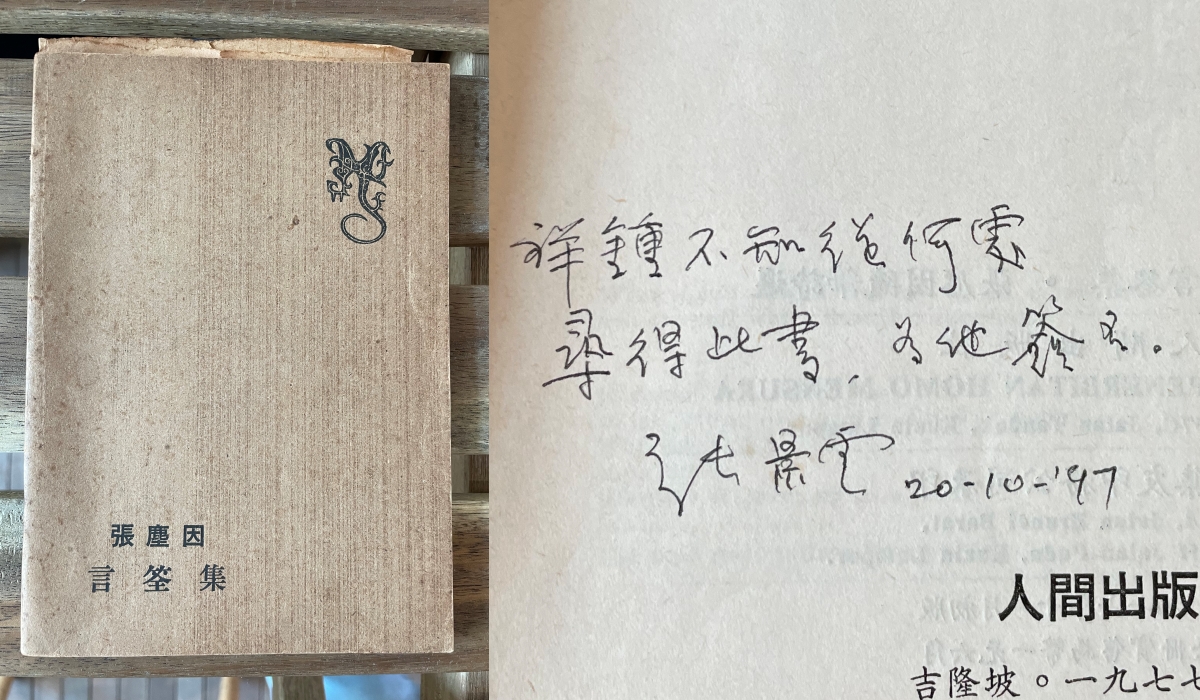

有天,许祥钟在现已结业的苏丹街白屋书坊淘到本地作家张尘因的第一本诗集《言筌集》,该诗集在1977年出版,早已绝版。他随即拿回报馆,递给时任《南洋商报》主笔的张景云(张尘因本名)签名。

“他老人家平时沉默寡言,但我猜想他有留意我写的艺术版,有次他去书店看到有关中国民间艺术的书籍,他会买来送我,并在书上写些鼓励我的话。收藏签名书的意义是什么,其实纯粹就是一种作家和读者的互动交流,所谓的读者可能包括师长、文友或晚辈,所以作家才会签书给他们当作纪念。”

一趟吉隆坡之行 与董桥成为“老友记”

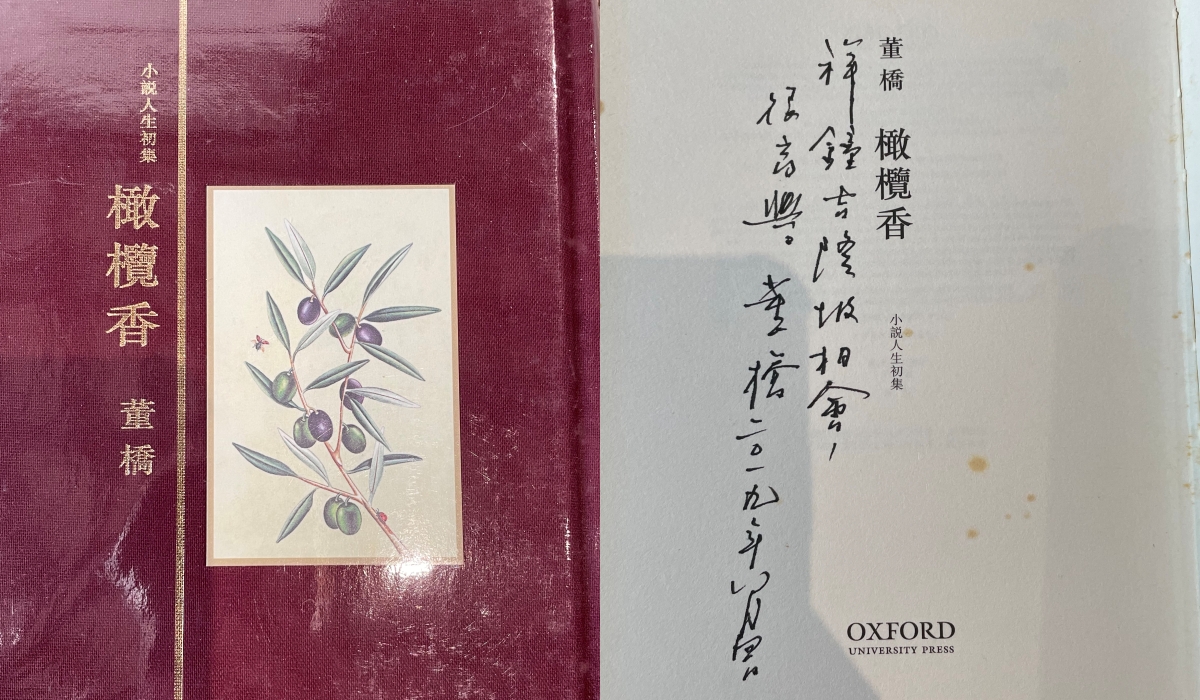

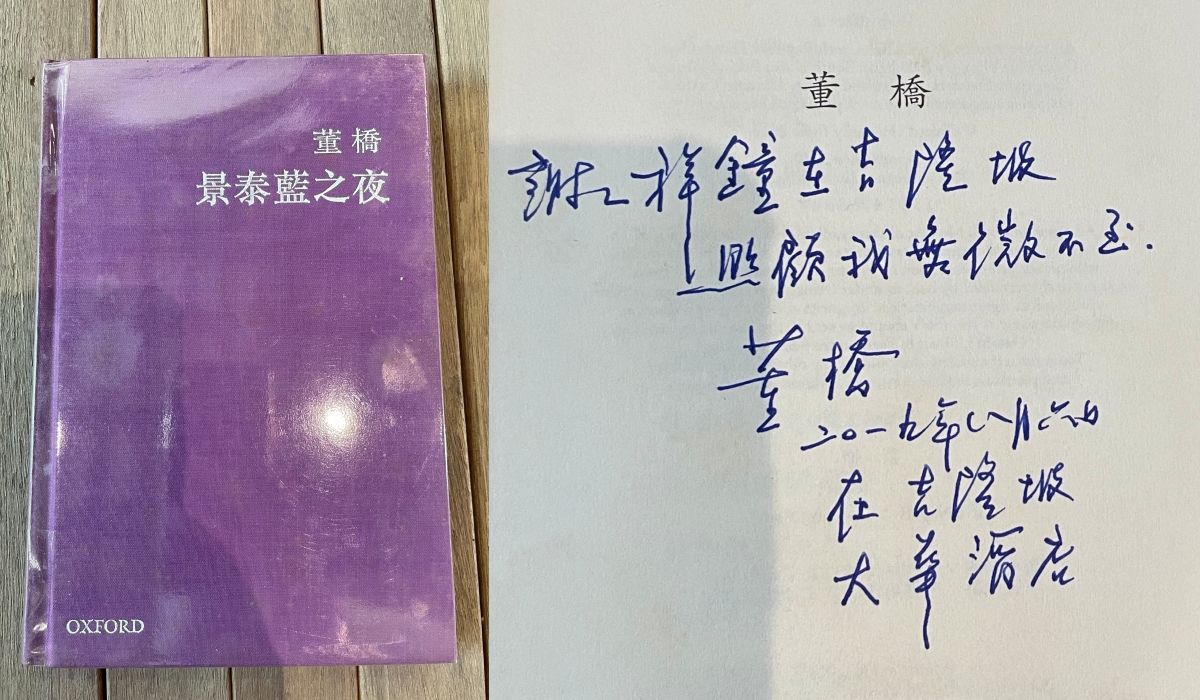

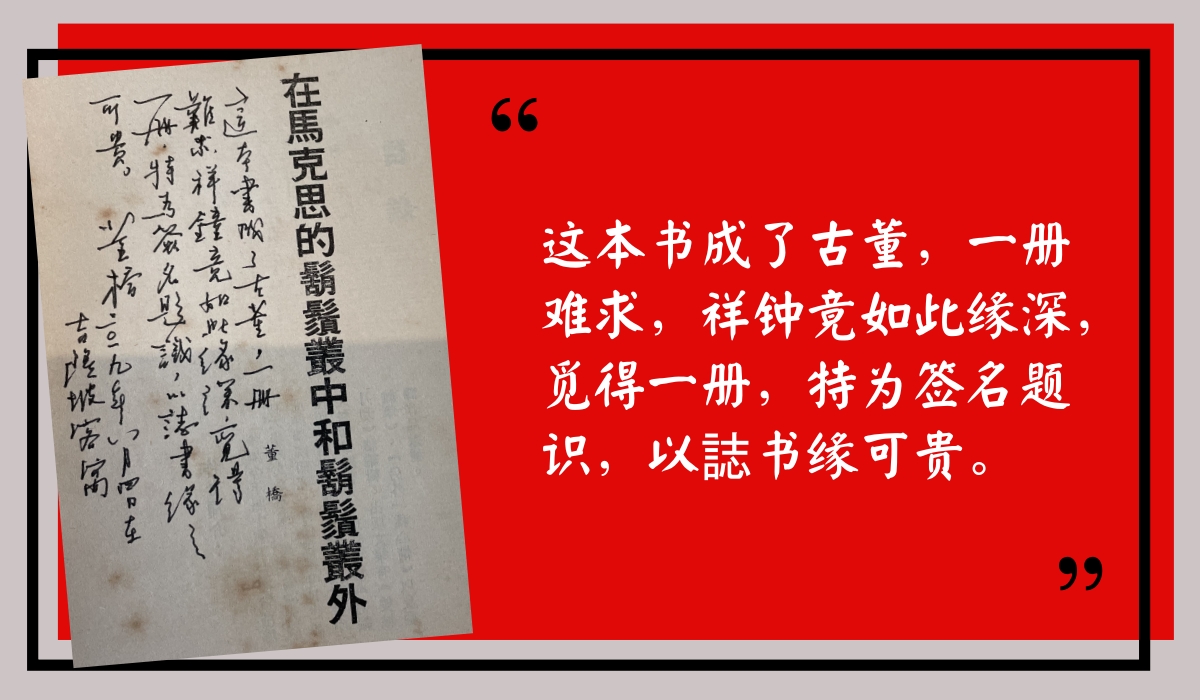

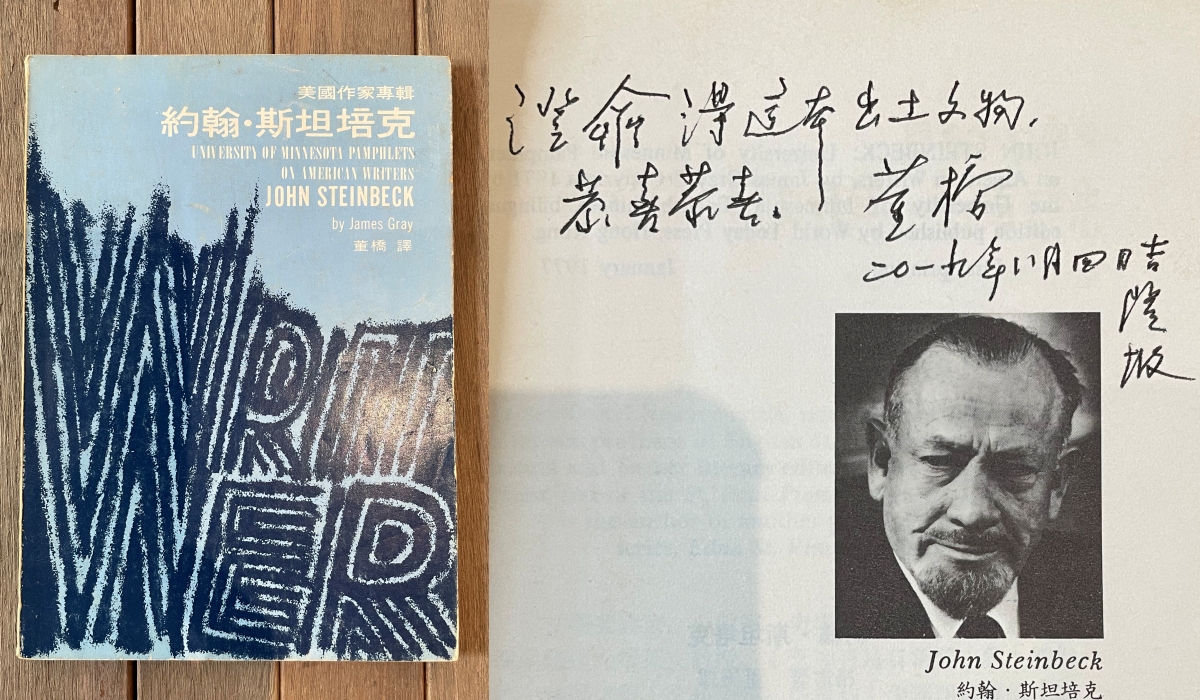

当初因为撰写艺术评论,友人推荐许祥钟阅读香港作家董桥的文章,学习他的笔调和文风。许祥钟看了,甚是喜欢,董桥后来更成了他的所有藏书中,著作收集得最为齐全的作家。“董桥本身也是书画收藏家,他喜欢写些文人画家的轶事,旧文学根基也很扎实,我很喜欢看。”

许祥钟与董桥的关系,原本止于作家和读者。还未相识之前,他曾连续两年飞到香港书展出席董桥的签书会。直到2019年,董桥获颁花踪世界华文文学奖,主办单位安排许祥钟对他进行专访。颁奖典礼结束后,董桥多逗留两天,许祥钟与友人也陪伴董桥和夫人游玩吉隆坡,带他们品尝地道美食。

“董桥是印尼华侨,虽然他将华语称为国语,但说话腔调挺‘南洋’的。让我惊讶的是,他的印尼话很好,我们在市区里兜,看到路牌或广告横幅,他都能念出上面所写的马来文,也知道那些字的含义。他本人非常亲切,也喜欢开玩笑。”

于是,董桥也特别在签书时感谢许祥钟在这趟行程中无微不至的照顾。“他写了这段题字之后,还讲了一句:嗯,这样写就很有意思了;让我很感动。所以,我觉得,签名本有一种温度,有一种情感,而不只是一件收藏品,有感情的东西比较特别,这是它最有意义的地方。”

如今,两人已成忘年之交、董桥口中的“老友记”,经常都会使用通讯软件互动联络。比如许祥钟曾在行管令期间向他“发牢骚”,抱怨疫情让生活变得困顿,董桥也捎来安慰。

“他鼓励我,这种情况最好通过看书和写作来打发时间。”这样的生活态度也是许祥钟在文字以外,从董桥身上获得的最大启发。“他已经80岁了,但依然勤劳且充实地生活,每天都会练书法、练钢琴,认真做好他的功课,每一天都没有浪费。”

女儿扬言要烧书?买卖签名本有讲究?

女儿深知父亲的喜好,某天闲聊时,开玩笑地跟许祥钟说:“爸爸,你那么喜欢书,以后你死了,我就把你心爱的书,尤其是董桥的签名书,通通烧给你。”

许祥钟坦言当下听了心里很是震惊,同时也促使他加以反省——收集这么多签名书,到底是为了什么?万一有天自己不在了,这些收藏是否会留给家人更多麻烦?

“所以我想必须在有生之年,规划好如何处理这些东西,比如设定目标,在60岁前得清掉多少比例的书等等。”许祥钟透露,家里藏书数量多寡,他没有勇气细算,但足以把一间储藏室塞得满满的,其中,作家签名本占了三个书橱。“我现在会尽量少买书了,也有考虑要把相对不重要的书低价卖掉。”

除了在报馆任职记者之外,许祥钟也曾到不同公司的公关部门工作,并在2008年开设翰墨轩画廊,收藏和买卖书画。他表示,书籍收藏只是兴趣,书法和画作才是他的专业所在。而在买卖的观念里,两者是互通的。

“经营画廊的经验,也让我有一个概念,其实收藏也可以当作是一种长远的投资,任何东西都有一个价值,都能拿来流通。收藏行为是可以理智进行的,我觉得任何事情,如果足够认真、专业,都可以做得非常精致。”

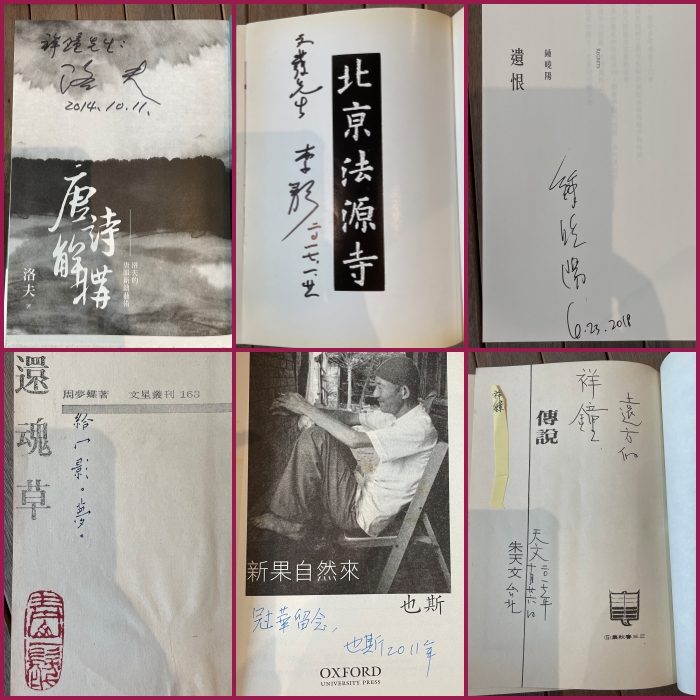

他解释,在签名本的基础之上,还可再详以分类,比如有题签本,即作家签名之外,还会题上书本拥有者的名字;另有签赠本,即作家送给长辈、文友或晚辈的书;以及手泽本,即书上的题签非出自作者,而是已故收藏者本身,像是许祥钟手上就有一本马来西亚佛学院创办人竺摩法师的旧藏。

“有人或许会在意自己的东西写有他人的名字,其实这和买画的观念一样,很多画也是画家为了送人而写了上款,但你仔细去看整个书画市场的流通,作品题有上款并不成问题,如果旧藏家是知名人士,反而会有附加价值。再说,若从书画鉴定的角度来看,凡是有名款的作品,不管这个名字是否为人所知,都会提高这幅作品的真实性。”

他补充,对于书画而言,若作者在签名之外还有盖章,能让作品更显完整,这个概念同样可以套用在书籍上。“盖章会有点睛作用,增加书本的价值。”另外,若作者使用钢笔或毛笔签名,也会比原子笔字迹来得珍贵。

其他签名本珍藏还包括:

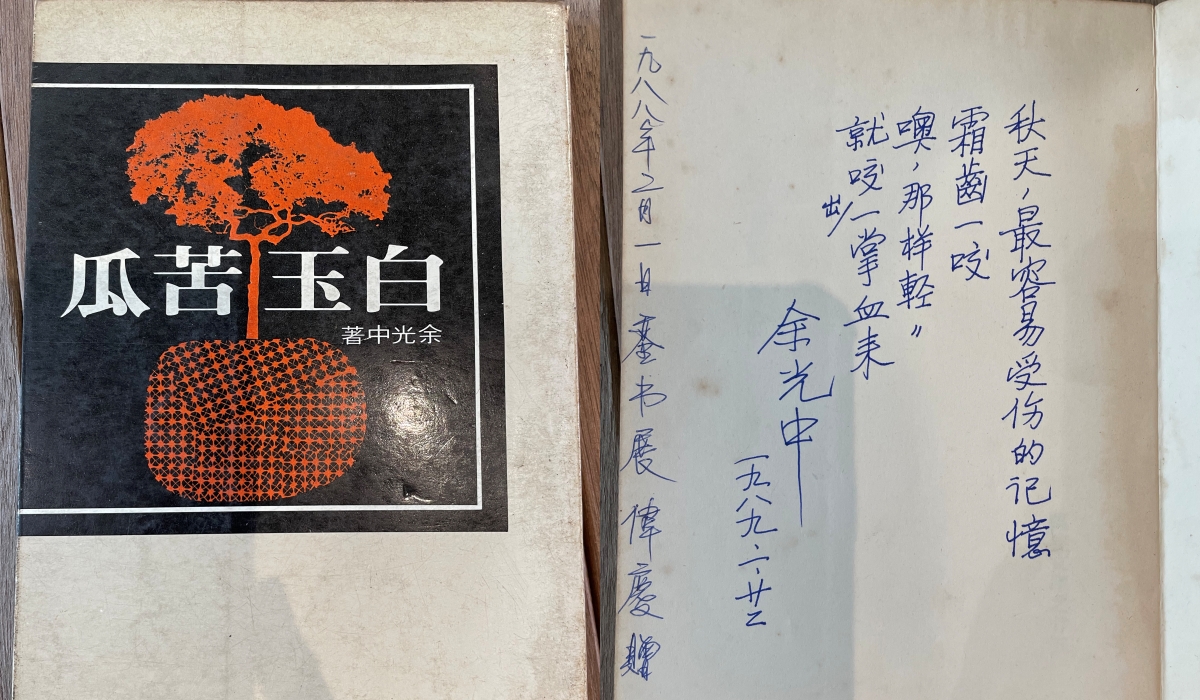

余光中《白玉苦瓜》

“余光中(已故台湾诗人)翻译的《梵谷传》,是我第一本得到的签名书。今天带来的《白玉苦瓜》,是我在报馆的朋友送我的。他知道我很喜欢,本来只是借给我看,后来他离职了,我们失联了一段时间。好几年前碰到他,跟他提起这本书,问他可以把书送我吗,他说好。余光中后期的签名都只有姓名,很难很难会看到他写那么多字。”

罗冠樵《儿童乐园》

“我们是看《儿童乐园》长大的,刊物主编是罗冠樵(已故香港插画家),所以会对这位老人家特别有感情。在513事件发生前,他曾在八打灵再也住了3年,后来回香港去了。2010年,我特地跑到香港红勘去探望他,当时的他已经中风,住在疗养院。是他媳妇带我去的。他不能讲话,没法交流,只是一直跟我微笑点头。离开前,他的媳妇给我这本签名版的《儿童乐园》作纪念。”

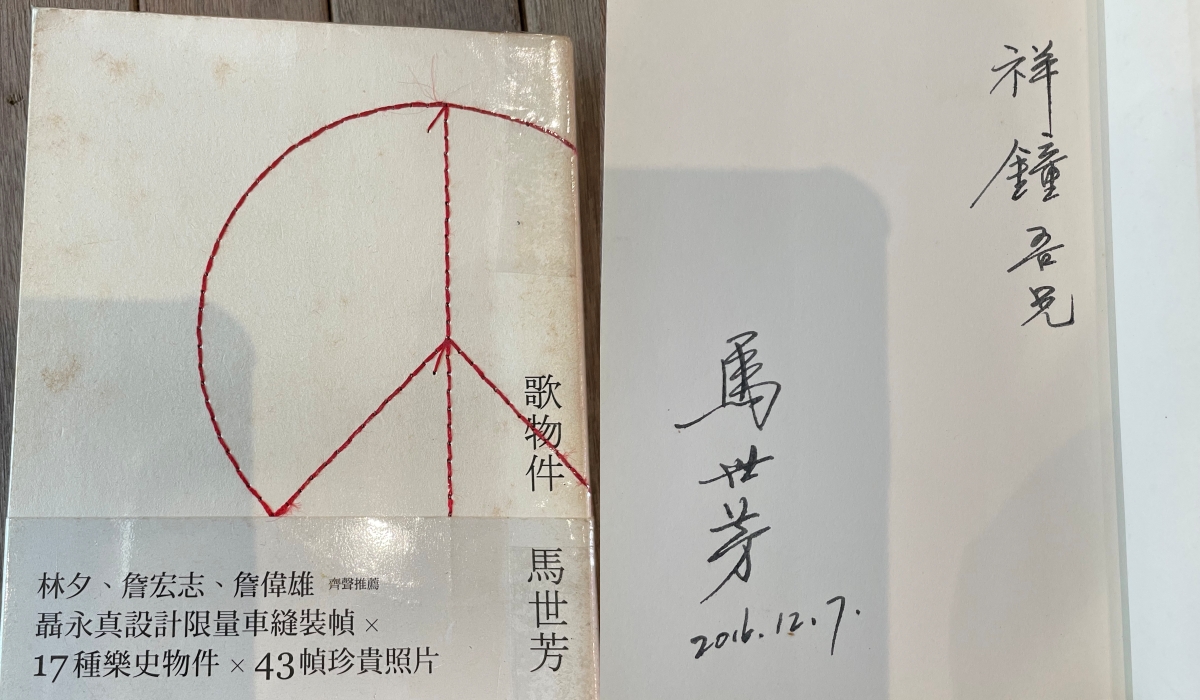

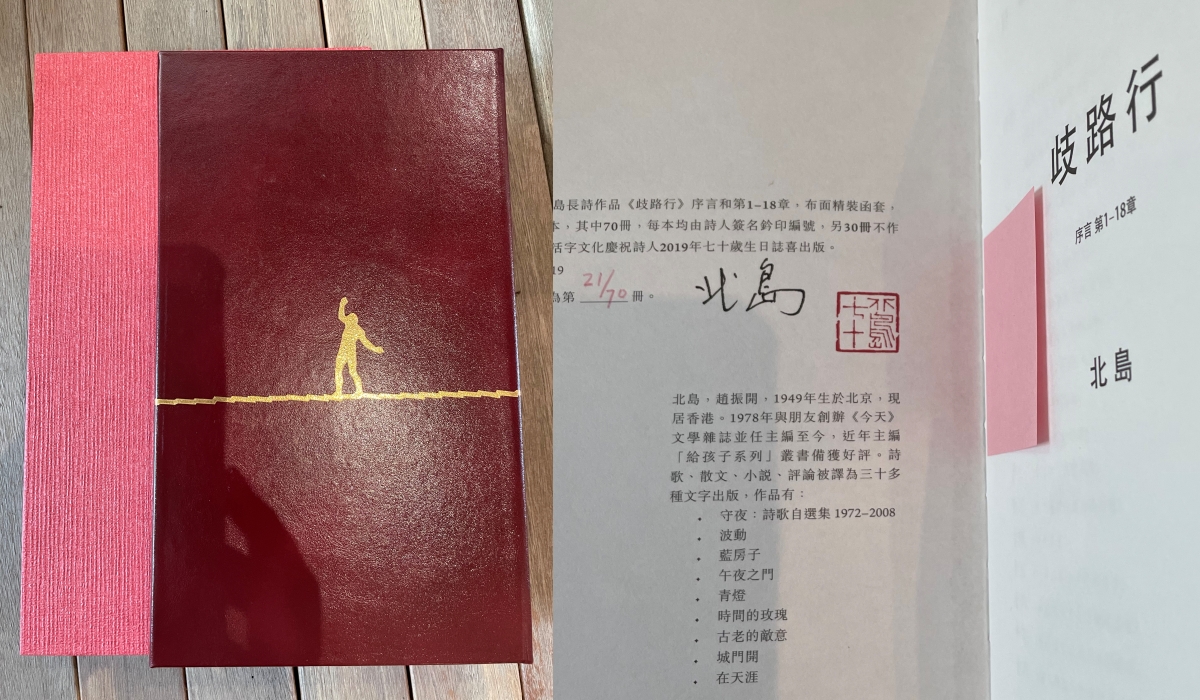

北岛《岐路行》

“这是限量真皮版,可能是我所买过最贵的一本书。这本书是北岛(中国当代诗人)70岁的生日礼物,一共印刷了100本,其中70本有编号和签名。这是长诗诗集,他用了好长时间,陆陆续续在写。”

白先勇《孽子》

“有两个不同时期的版本,一本(左图)是我台湾朋友帮我拿给白先勇(台湾当代作家)签的,他写错了我的名字,所以又补多一个。另一本是在花踪给他签的,主办单位没有举办签书会,但我当过记者比较敏锐,在活动结束后,早早站在电梯前等他出来(笑),他也很乐意签名,尴尬的是,签到一半,笔没有墨水了,就成了这个模样。”

朱天心《方舟上的日子》

“在台湾旅行时,我一定会去二手书店淘书,并在里头待上一两个小时,有时还会找到非常珍贵又便宜的签名本,这种不期而遇最是难得。如果是特别喜欢的书,而又碰巧遇到的话,会考虑多收一两本。这是朱天心(台湾作家)《方舟上的日子》三个不同的版本,全都透过台湾朋友帮我获得签名。”

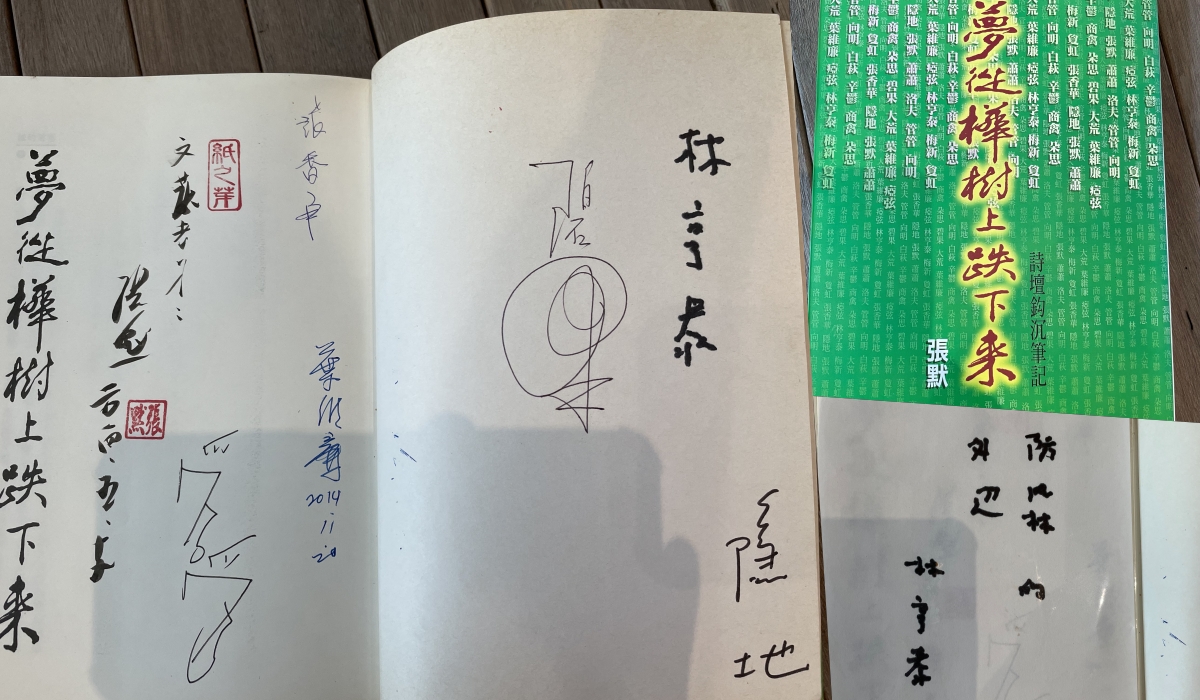

张默《梦从桦树上跌下来》

“这本书介绍多名台湾诗人,所以在不同场合收集了很多诗人的签名,有管管(已故)、隐地、张香华、叶维廉、碧果和作者张默。其中,林亨泰是我在2017年去台湾旅游时,从台北乘搭高铁到彰化去探访他家。九十多岁的老人家,眼力不好,拿着放大镜一笔一笔谨慎地签名,签一个名需要半小时,没有夸张。后来,他还另外在一张白纸上写了自己的诗句:防风林 的/外边;给我们留作纪念。”

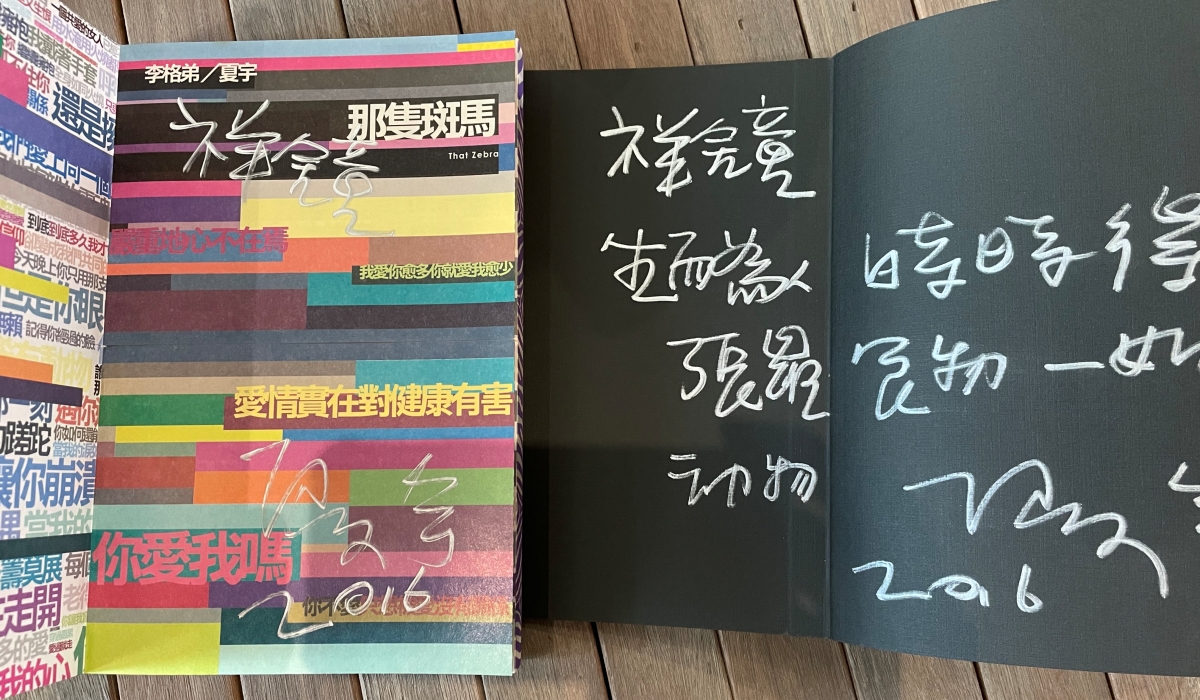

夏宇《那只斑马》《第一人称》《腹语术》

“夏宇(台湾诗人)的签名非常难得,也是我台湾朋友帮我拿到的。除了题名,还写了一行诗句:生而为人/时时得张罗食物/一如动物。”

郑愁予《雪的可能》《寂寞的人坐着看花》

“这是郑愁予(台湾诗人)来吉隆坡演讲时给他签的。本来他有讲明,只签名,不题上款,可能是他看到我带了好多本他的著作,觉得我应该是真的很喜欢他,他就在其中一本题了上款。”

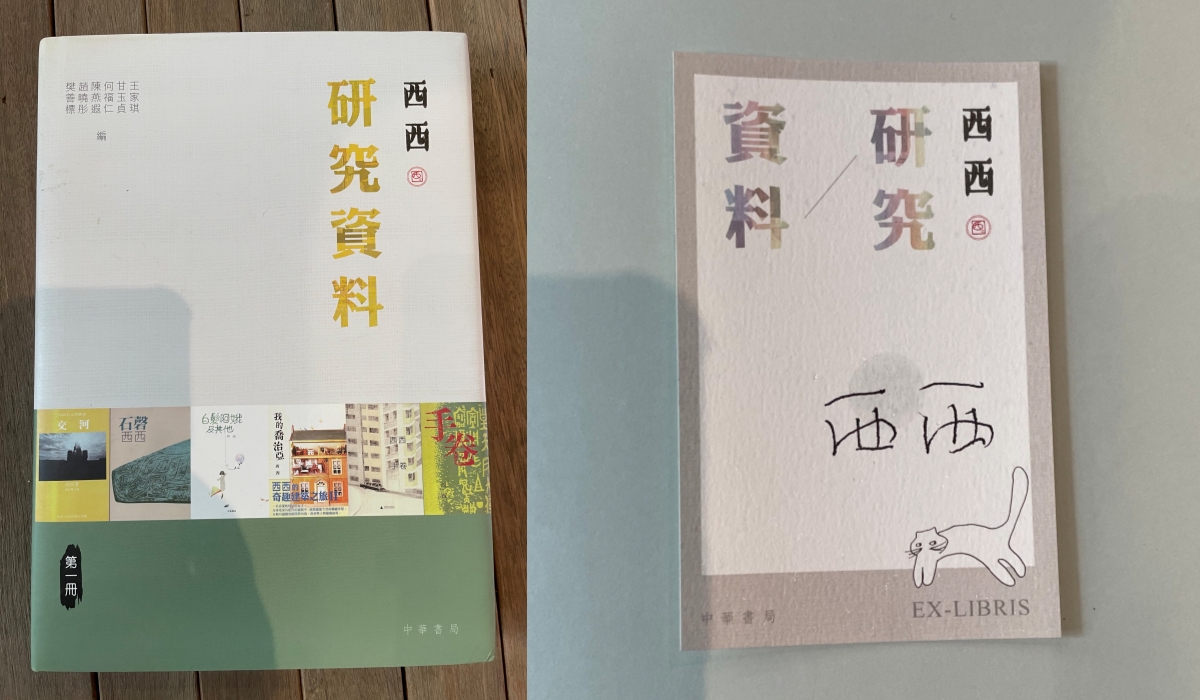

《西西研究资料》(由六名编者编修)

“这是限量签名版,我在书展买的,一套四册,首册的藏书票附有西西(香港作家)签名。由于她生病了,基本上无法用右手写字,所以她宛如小孩般用左手重新学写字。”

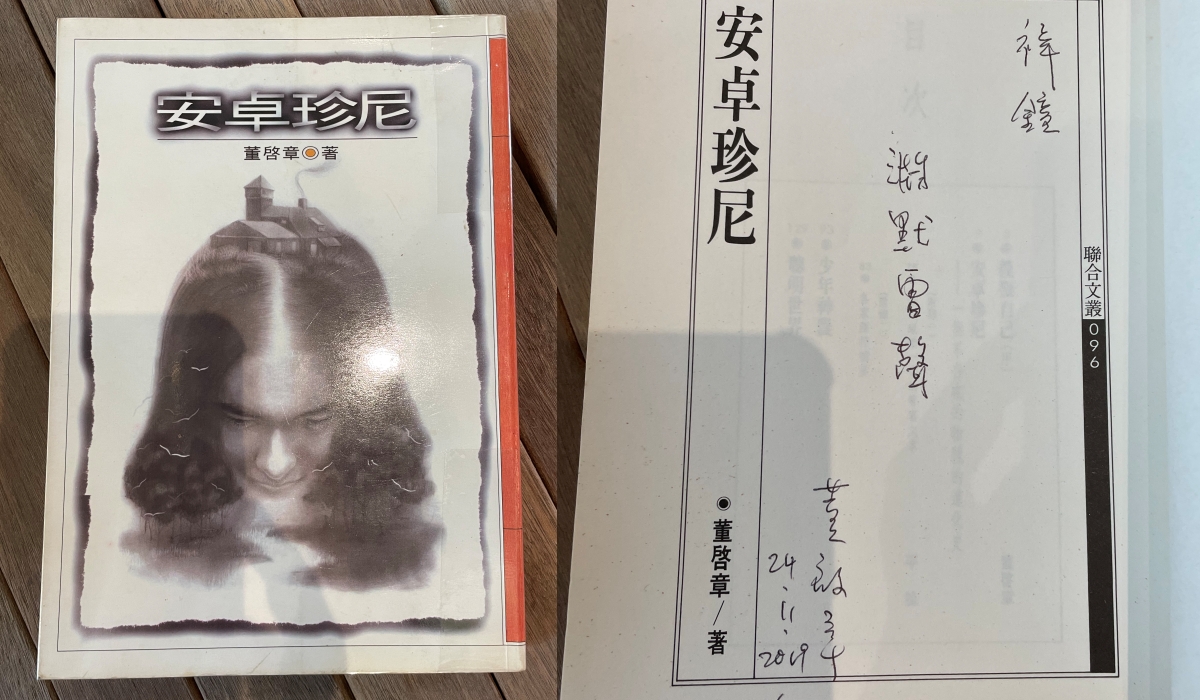

董启章《安卓珍妮》

“儿子在台南念书,我过去看他,刚好董启章(香港小说家)在台北有一场活动,所以我特地在台南的二手书店找他的书,找到了他在台湾出版的第一本书。你相信吗,像这样一本初版,只需台币90块(约13令吉)。”

周清啸、黄昏星合著《岁月是忧欢的脸》《两岸灯火》

“周清啸与黄昏星(本名李宗舜)是马来西亚天狼星诗社成员,后来去台湾留学,成立了神州诗社。我跟两人交情甚好,所以常常会拿一些书给他们签名。今天我带来的多是中港台作家的书,但我觉得在个人兴趣之上,如果有这样的机缘的话,我也一直想要收集更多本土的作品,包括马华文学早期重要的作品。”

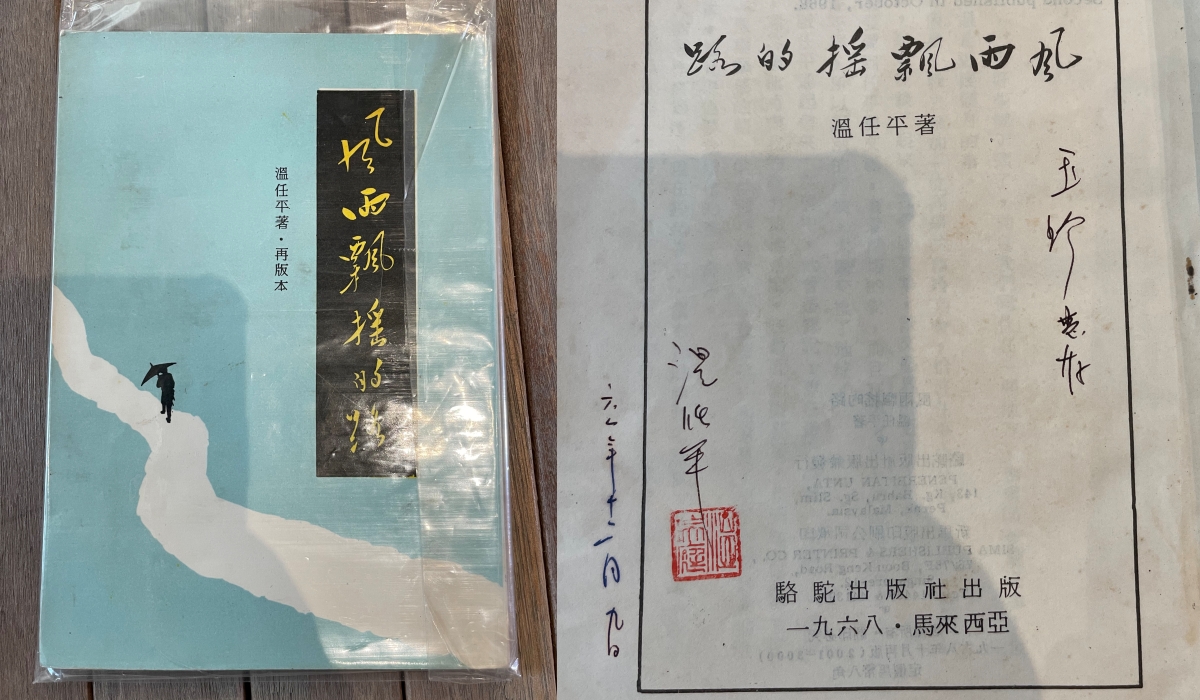

温任平《风雨飘摇的路》

“这是温任平(马华作家)的第一本书,虽然这本是再版,却是签名本,所以很开心,因为很便宜,是在跳蚤市场买的,只用了5令吉。“

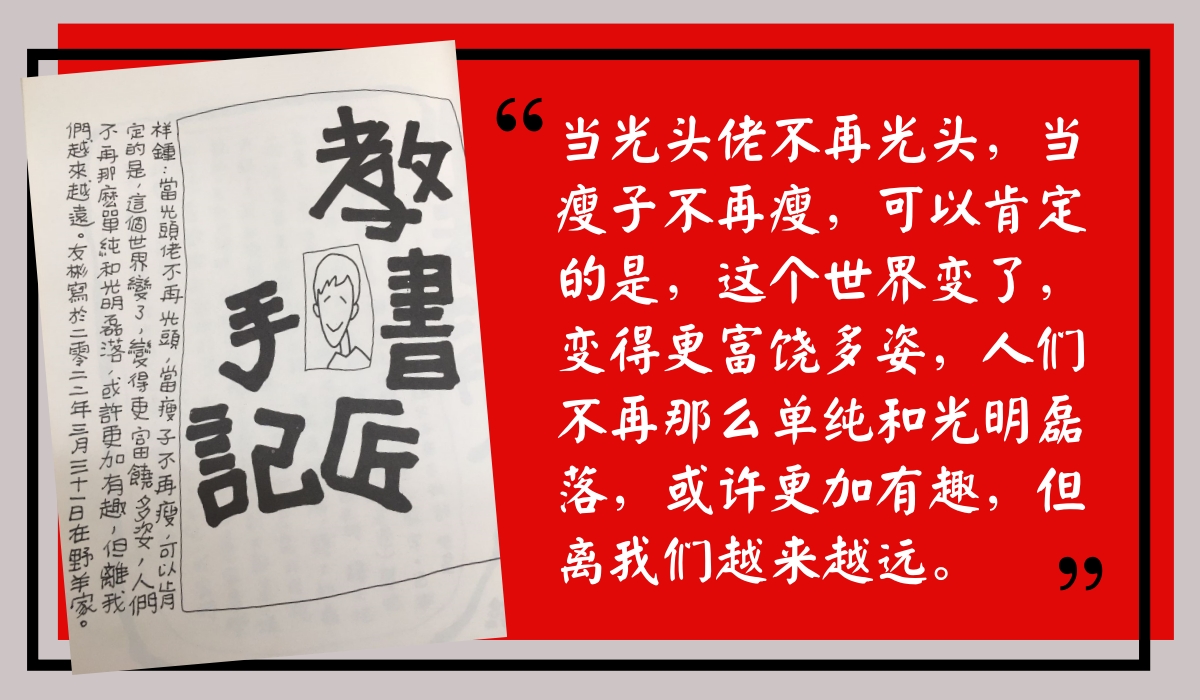

瘦子《教书匠手记》

由于约访地点是作者经常出没之处,许祥钟当天还特地带了瘦子(许友彬早期笔名;红蜻蜓出版社社长)的《教书匠手记》,想说碰碰运气。许友彬果真有来,但访谈结束后,返回楼下咖啡馆时,他却已经离开。许祥钟只好把书寄放在那里。一星期过去,许祥钟传来照片,许友彬后来为他题了好长一段文字,让他直呼好爽!

许祥钟口中的“爽”,绝非友人那句“爱慕虚荣”所能概括,比较接近他在分享每本藏书背后的故事时,最常使用的那句注解——“我觉得这样很有意思咯。”

与他品尝楼下咖啡馆威士忌雪糕的当儿,不怎么识相地跟他说:“病态”也可以听成一句赞美呀;不知听在他耳里会是什么感受。想说的是,若能将“病态”二字彻底分解,绝对可以从中夹取出一缕认真与专注、一缕深情与执念,有了这些元素,生活才有意思吧。

不免俗地问他,若不幸发生火患,最想救走哪一本书?他坦言自己也曾设想过这般情境,“来得及的话,能搬多少就多少,若形势严重,保命要紧。说到底,这些都是身外物,你带不走的。你带不走的。”

因为真正重要的,是那份不会因为客观因素而轻易销毁的纸上情谊。

【我爱收藏】系列报道

- 同款球鞋买三双?许宇轩:球鞋不仅仅是收藏品

- 十年收藏逾百只手表 李伟贤:弥补当初无法拥有的遗憾

- 刘儒侠:就算去旅游也要钻进邮政局

- 颜俊杰:电子游戏再精致,也无法取代桌游!

- 曾智霞:哆啦A梦是伴我成长的“老朋友”