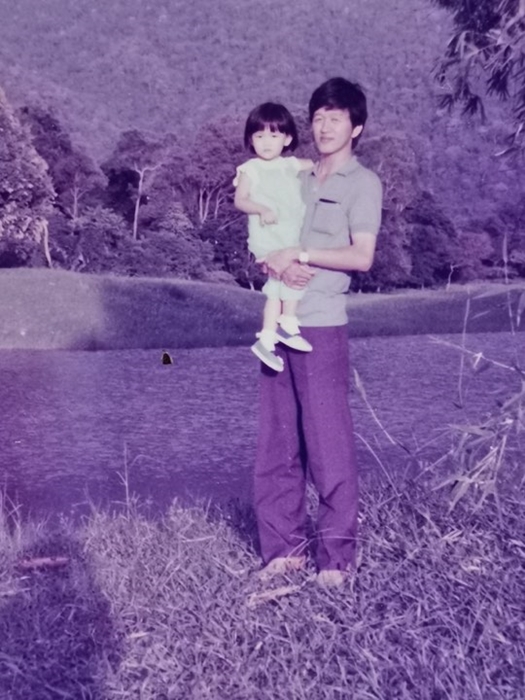

现在,大部分小孩都叫我的父亲许爷爷。我出世的时候,大部分人叫他瘦子。然而这三十几年来,我叫他爸爸,他的老婆我的妈妈,也学我叫他爸爸。

爸爸、瘦子和许爷爷是不一样的。我不认识瘦子,我猜瘦子大概是一个很慌张的父亲,我让他体验了第一次当爸爸的喜悦,也让他领教了可怕的魔鬼式婴儿狂哭期。以一位父亲的角色来评价的话,我会给爸爸99分。剩下的10分,是因为我没有妹妹幸运,可以看他写的书:从字卡到儿童故事书、儿童小说、少年小说,现在还有生活小品和爱情小说系列,都是随着我的妹妹的年纪制作的。我妹妹应该给他110分。我顶多只能拿着瘦子的《教书匠手记》翻了又翻,了解自己出世时的情况,一想到这个就觉得爸爸真偏心。

长这么大之后,不知道为什么每次回想起小时候,爸爸对自己有多好都会想到我的美术功课。有一次,老师要我们利用贝壳和冰淇淋棒,做一个摆设品。我为了这个功课,对着正在抓头写稿的爸爸又哭又闹,发了一顿脾气后昏睡过去。那个时候,爸爸每晚都在家里用稿纸写稿。我的家里最先进的机器,就是那台传真机,用来交稿用的。那是我每次都会拿来炫耀的事,给每一位带来家里的朋友看:这叫传真机,它可以传图片。没有传真机之前,我们每晚都要去报馆一趟。去报馆也好,我有宵夜吃。

话说回来,那晚我哭闹昏睡后的第二天早上,桌上摆放着一间小小的木屋,是用冰淇淋棒做的。木屋前有一只兔子,是贝壳粘成的。兔子有红色的眼睛,是妈妈串珠珠的小珠子。那只兔子和小木屋非常漂亮,手工精细,怎么看都不是一个小孩做的。我虽然心里喜欢,也苦恼着交这功课会不会给自己带来麻烦,我怎么可能做得出这么美的美术品。不过,交功课的当下我就不担心了,那晚同学们的家长应该都在做功课吧。功课一个比一个漂亮,老师眉开眼笑,开心得很。

由于我的爸爸,别人的许爷爷,是一位相当容易被认出的小孩偶像。每次和他上街,都得小心装扮一下,不然我得躲得远远,不能被拍到。印象最深刻的一次,还是两年前羊男和我结婚的时候。我们在一家中餐厅举办比较传统的喜宴。喜宴结束后,餐厅经理责怪我,为什么不事先告诉他,我的爸爸是谁。当时已经笑得很僵硬的我,心里只是想,我的爸爸是我的爸爸,有时候我的确忘了他是别人的许爷爷。

我的爸爸,是那位下雨的时候来救我的爸爸。我的爸爸,是那位没有恋爱对象的时候,陪我一起观察对象的爸爸。我的爸爸,是那位和我一起分享好书的爸爸。我的爸爸,是那位吃饭要圆桌子,衬衫要有口袋的爸爸。

我的爸爸,是我的父亲,我叫他爸爸。