防疫解封,2022也来到尾声,突闻有新剧团——行动中剧场,要演出高尔基的《底层》,随后也看到他们的宣传文案与剧照,有一种上世纪七十年代的左翼戏剧重回舞台的感觉,对这一新生剧团与剧场新鲜人颇感兴趣,托友人介绍,约来导演洪梓宗一谈。

在进入访谈导演前,先岔开说一下剧作家和剧本。剧作家高尔基(1868—1936),俄罗斯作家。原名阿列克塞·马克西莫维奇·彼什柯夫。高尔基是笔名,意为“痛苦”。

他早期从事浪漫主义和现实主义文学创作,描写生活在底层的人们,写了很多短篇小说。1901年写作散文诗《海燕》,及后来的自传体三部曲《童年》、《在人间》及《我的大学》在本地较为文学爱好者熟知。《海燕》在七十年代及那之前更为人们所喜爱,经常成为舞台上的朗诵作品。高尔基去世后,他写的戏剧《底层》、《仇敌》等剧本,不断被搬上各国舞台,或拍成电视、电影。高尔基的作品特色,一般评论多认为:他通过典型化的手法塑造生动的艺术形象,以揭示生活的本质,同时展示社会发展的未来前景(即旧社会一定消亡,新社会必然到来),其现实主义创作又融入了积极浪漫主义的乐观、自信的特点,给人以强烈的艺术感染力。

《底层》是一出四幕正剧,作于1902年。剧中人物是一群住在地下室里的流浪汉。他们来自社会各阶层,大多数不甘心永远置身于社会底层。锁匠企望依靠辛勤劳动改变生活,他的得了不治之症的妻子希望死后能进天堂。小偷想获得新生。妓女渴望获得爱情。酒精中毒的戏子到处打听治病良方,幻想有一天能重返舞台。这些流落底层的人都在寻找出路。一个叫鲁卡的游方僧用虚幻的美景来安慰这些身处逆境的人。另一个叫沙金的流浪汉则不相信鲁卡的美丽谎言,指出人的解放要靠自己。

高尔基通过沙金之口,说出了对于人的赞歌:“人!这个字眼听起来多么令人自豪!人!一定得尊重人!”这句台词也集中反映了这个剧本人道主义的积极内涵。

1930年中国戏剧家夏衍译出《底层》,之后到1955年止先后有十几种不同的中译本,也有译成《下层》、《深渊》的。1944年剧作家师陀、柯灵将之改编为《夜店》,过后又改编为电影,由当时还叫佐临的戏剧家黄佐临导演。《夜店》剧本后来传到新加坡,1958年新加坡艺术剧搬上舞台,导演林晨。那时新马文艺界还是一个整体,所以那次应该是《底层》第一次在本地上演。行动中剧团《底层》是不是时隔1964年后第二次上演?待考。(1975年艺术剧场曾重演《夜店》,但那时新加坡已经离马独立了,2015年,新加坡九年剧场也演出了《底层》。)

关于洪梓宗

徐:《一磅肉》和《阿Q外传》我看过,你在里面演哪个角色?

洪:《一磅肉》:夏洛克;《阿Q外传》:阿七、阿八。

徐:你的戏剧学习是从新纪元开始的吗?还是中学时就接触了?

洪:我中学就读于巴生兴华中学,读书期间接触戏剧学会6年(初中2-高三),兼中留级一年。 当时候学会的戏剧导师为邓宇雯老师,刘家荣。

徐:你是90后?

洪:96年出生。

徐:你是新纪元戏剧影视系13届,毕业年份是2018年对吗?15届是2020年?

洪:是的。15届本应是2020年毕业,但由于疫情,毕业典礼拖到今年才举办。

徐:现在你还在中学教戏剧吗?

洪:今年仍旧有在中学单位执教,但明年我就正式离开TEAM聚团,全心投入在行动中剧团。

徐:你怎么看马来西亚戏剧?喜欢的编剧或导演是谁?在你的学戏过程中对你有何影响?

洪:我在学戏过程中影响我比较深刻的是罗国文老师(他是我大学排演二《金龙》的导演)我非常喜欢他对于剧本的理解,空间的运用处理,演员的走位调度。

我认为马来西亚戏剧虽有百年的历史,但比起国外戏剧,其实资历仍旧浅薄,但不代表我们无法继续做得更好。当然这非三言两语能说情,国家的支持,戏剧的普及化,民众的接受度等等有太多的因素需要我们继续努力。我认为马来西亚戏剧除了可以继续多多耕耘更具本地特色的戏剧之余,经典剧本的诠释或改编也是一个可以去尝试的方向。

关于《底层》

徐:所以这个创团演出就要实践经典改编的计划了。但为什么选择《底层》呢?

洪:选择《底层》这个剧本,最主要的原因是有感于近几年马来西亚的变化。这几年的我们经历了一场大疫情,疫情的反反复复,使得人民苦不堪言。而这阶段马来西亚的政治也出现了许多令人感觉可笑且无奈的变化。政治人员的跳槽事件,使得国家的政治呈现出一片乱的景象。这让我觉得马来西亚给我的感觉就是一种卡在浑沌的状态,选择前进或后退都看似是一种不确定的答案。

这时候我想起我曾在2020年6月参与过由木卡空间主办的《线上艺术讲堂》(剧本赏析)。诸多剧本里头,其中一个剧本就是《底层》。当我再次重读剧本,我就确定这就是今年年尾剧团演出的剧目了。

徐:《底层》听说有十几种中译本,后来还有改写本《夜店》,你们选用哪个版本?是怎么考虑的?

洪:我选择的版本为文学翻译家芳信于 1944 年所翻译的版本。主要还是因为从木卡空间所主办的活动那里认识到了这个剧本,进而就决定使用这个版本。

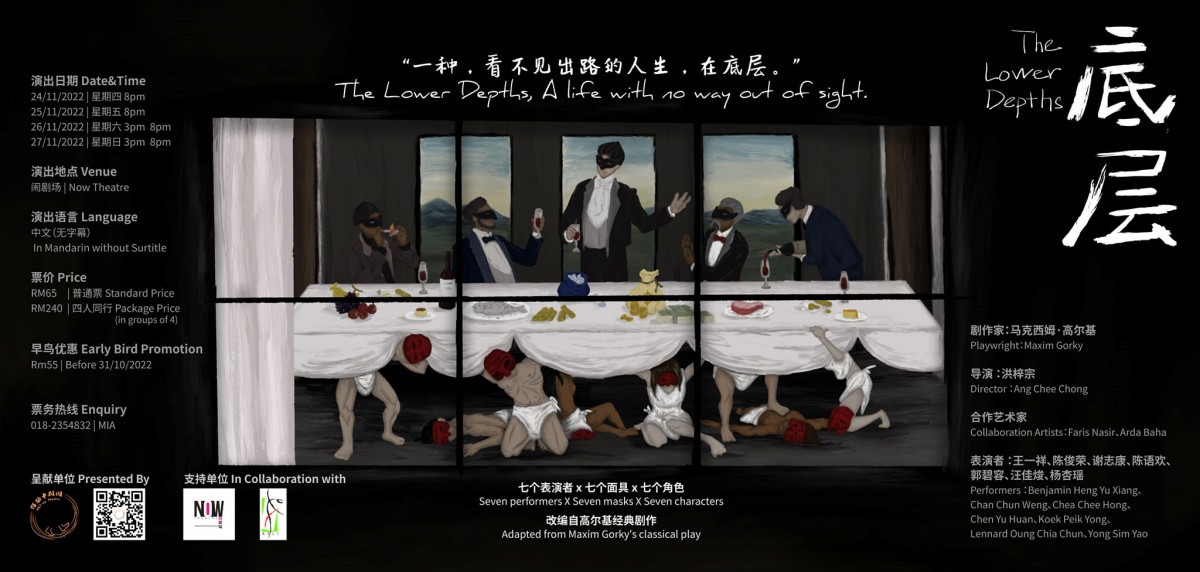

徐:改编的方向是什么?保留原著背景?本土化?这样改的原因是?改完后的《底层》演出时间多长?

洪:改编的主要方向是把原著中的时代背景给抽走,且大量删减了剧中的角色。这样的改编处理是因为我认为完完整整的呈献原著并不是我的本意。我改编这部作品的用意是希望透过剧本里头的角色,他们的“糜烂”,“停滞不前”的状态, 去描绘出我认为的现今社会的现象。

于是我的处理是以表演者带着面具的形式,喜剧化的呈献为主,并配合投影的部分,去“尽兴”地玩这个剧本,试图用一种新的方式去重新诠释这个剧本。演出时长为两小时左右。

徐:“把时代背景给抽走”,是啥意思?模糊化了时代,还是本土化了?原剧本如全本演出大概多长?

洪:模糊了时代;三个小时。

徐:改编后全剧只有七个角色吗?还是一人多角表演?

洪:主要角色为七个,但有个别演员会有一人多角的呈献。一开始我的理想演员数量为十个,角色也是十个。但出于制作经费考虑,才定出来七位演员。于是我就把主要角色定位7位,而个别演员会有一些因剧情考虑而增设的角色。

徐:现在市场上的戏剧不少,很多剧团的卖票对象往往不自觉地局限在自己的粉丝人口,作为一个新剧团,你们如何说服观众入场——为何我们要看《底层》。

洪:我同意新剧团的确并不容易累积买票对象。而这也是我们这一次的目标, 也是一个希望能达到扩大观众群的机会。《底层》是一部我认为蛮适合民众去欣赏的作品,因为故事里头实实在在就是叙述着底层人民生活的故事。它或许没有太多高潮迭起的情节,但里头的每一句台词,都反映出了就是底层人民最真实的声音与状态。而鉴于演出前也正好是马来西亚的大选,我认为这样的演出时机,这样的演出剧目,是碰巧,也是一种合适。

徐:刚才你说了(从你们的文宣照片中也看到了),面具是一个重要的元素。面具的加入好像与原剧的现实主义风格有所背离,你是怎么考虑的?可以谈谈面具在本剧中的作用或意义,以及这次制作做面具的风格选择?

洪:我加上面具的使用有几点原因。

一,本次的演员年龄层介于20-30左右。但剧中的人物大部分都是四十岁以上。为了呈献更有趣的角色塑造,外形上就采取了面具的使用,加大了角色的立体形象。

二,原著属于现实主义风格,但本次我想采用的方式是以面具(游戏)的表演方式去诠释这部作品。

三,面具在于本剧的作用最主要是让观众一目了然角色的性格与形象,透过表演者的扮演,去玩出“角色”的趣味性。

四,面具的设计风格采取了意大利即兴喜剧面具。而我的排练也是一样。在原著剧本的底下,和演员即兴去找出或玩出原著里可能可以有的有趣片段。

徐:谈一下高尔基?你认为他对于当代观众的意义?除了《底层》你还读高尔基那些作品?

洪:看过他的散文诗《海燕》。高尔基是一位剧作家,文学家,政治家,社会活动家。他的作品风格偏向于写实主义,社会主义。他的诸多剧作、小说,其实一直为当时候的民众来说,某程度上是一种鼓舞,一种激励。他敢于反抗不公的体制,敢于鼓励民众们去争取去改革。而他这种精神,我认为是现代社会、观众,我们需要去反思且反问自己,我们是不是妥协、忍耐、忘记了什么。

关于行动中剧团

徐:行动中剧团,名字颇动感,介绍一下你们剧团的性质和成员背景吧。

洪:行动中剧团,成立于2021年6月21日,由四位毕业于新纪元大学学院戏剧与影像系主修戏剧的毕业生组成。当中三位是第 13 届的舞台组毕业生,分别是团长洪梓宗、团员杨杏瑶、汪佳焌;另一位则是第 15 届的舞台组毕业生,名为郑晓彤。

最初会创立剧团,起源于我本身是一名戏剧教育工作者。在大学求学期间,除了日常上课,我本身也参与了由TEAM 聚团主办的新导师培训计划《T.G.O》(Team Genaration One)培训两年。而大学毕业后,我也成为了 Team 聚团的全职戏剧教育工作者,教学单位涵盖小学与中学。在我成为戏剧教育工作者的这几年,我逐渐感觉自己越来越渴望把戏剧教育带出学校。

这时我开始想起大学期间,我曾到过台湾嘉义的阮剧团参与过实习。实习阶段,我接触了阮剧团的一项企划为草草戏剧节。草草戏剧节由阮剧团主办,创立于2009 年,是嘉义地区最大规模的民间自营艺术节,每年都会在嘉义县表演艺术中心全园区举办。也正是这一次的出国实习,让我看见了戏剧艺术走进了民众的身旁。渐渐地我把视野放到了社区这一块。于是我集结了几位好友,并在大家意愿与理念共同之下,行动中剧团就此成立。

行动,英文为Action。我们希望透过“行动”而去与不同的对象进行交流与合作。而“行动中”寓意着我们其实就是一群行动中的人,我们不会停留于“想”,而是真的去“行动”,且我们已经“行动中”了。

行动中剧团,剧团宗旨不外乎三点。

- 第一,探讨当代社会课题。

- 第二,走进社区,让艺术与社区结合,连结生活。

- 第三,秉持“一群人一起完成一件事”的理念,集结不同文化领域同伴共创企划。

而“一群人一起完成一件事”这个理念,正是草草戏剧节的宗旨。

徐:你是新纪元戏剧影视系13届,毕业年份是2018年对吗?15届是2020年?

洪:是的。15届本应是2020年毕业,但由于疫情,毕业典礼拖到今年才举办。

徐:现在还在中学教戏剧吗?

洪:今年仍旧有在中学单位执教,但明年我就正式离开TEAM聚团,全心投入在行动中剧团。

徐:行动中剧团是商业注册团体(公司)吗?

洪:是的(ssm)。

徐:我记得你们参加燎单人艺术节的舞台工作,舞台技术也是你们的营业项目之一吧?接案子多吗?

洪:舞台技术不算在我们的营业项目之一,当初会接下这个案子,纯属巧合。

燎单人艺术节的负责人为李奕翰。他是我们13届的表演基础课老师及排演一导演。当时候他找上我们的时候,他需要一群人帮助他处理舞台技术的部分,而他负责行政部分。我们内部思考了一轮,也觉得说可以透过这次的合照认识更多的艺术家们,于是就接下了这个案子。燎单人艺术节后,其实陆陆续续有好几个单位想找我们负责舞台技术的部分。

但之后我们有思考说这其实并不是我们的剧团主要方向,于是就没多接这一类的案子。而是专注于剧团本身的小区活动企划。

徐:社区企划是怎样的?到一个个社区巡回演出吗?还是选一个社区耕耘,发展那里的戏剧艺术?

洪:刚开始的方向是希望说可以去不同的小区进行交流,并不局限于巡回演出。我们前不久七月刚与华联花园(Taman OUG)的居民协会以及当地的儿童之家共同完成了一个中秋活动。我们带领着小孩子们在当地的公园进行美化环境的处理。接下来剧团计划参与由新新村小区联盟主办的小区计划大赛,希望透过主动参与不同的小区活动,去与本地的诸多小区团体学习交流,并从中再去寻找更多的可能性。

徐:如果把戏剧分类为市民戏剧(提供市民戏剧娱乐)和民众戏剧(带动民众通过戏剧提出诉求)你们可能更靠近哪一种?你们的社区企划的范围好像很大很泛。你们最终的目的是什么?另一方面,作为职业,你们如何从中获取生活资源(生活费)生存下去,是申请一些经费补助的方式吗?

洪:我觉得剧团并不局限于是靠近其中一种,而是要看不同企划当时候的选项选择而已。剧团最终目标是希望能运用戏剧这个媒介,把它运用在社区里头。

透过戏剧艺术的美,和不同的文化领域伙伴合作,共同去带动本地的社区艺术文化,达到艺术走进民众的身边这一目标。作为刚创团的我们,刚开始的确是非常难以经营。所以目前我们的方式是一年剧团本身不做太多活动(例如一年三个活动),其余时间剧团成员各自可以有自己的工作去挣钱生存。剧团目前也有申请补助,但较多补助是在于活动上的资金补助,并不是(生活费)的补助。但我个人希望说未来剧团能有能力透过剧团的不同企划挣钱而养活成员,我觉得那是最好不过的了。

徐:嗯嗯,不容易。这一年三个活动是指社区活动吗?还是包含剧场演出?

洪:包含剧场演出。 但剧场演出并不局限于在剧场里头。

后记

当我问洪梓宗如何说服观众入场看《底层》?他回答:《底层》故事实实在在叙述着底层人民生活,反映出底层人民最真实的声音与状态。他的回答令我掉入七十年代的回忆:那时我还是个小孩,邻居带我去看文艺演出,看那些本身就是社会底层的大哥哥大姐姐们演出戏剧。这些戏剧内容无一不是揭露社会黑暗、抨击资本原始积累的残酷;歌颂劳动、鼓舞工人团结改变现状:一种充满战斗气息的表演艺术作品。这些演出的表演形式与艺术构思,现在看来显得粗糙简陋,但却是他们坚实的信念与心声呐喊,谓之“为人民而艺术”(相对于为

艺术而艺术,或为金钱而艺术),所以形式上虽略为夸张却不显造作,反而有一种纯粹的青春闪光。

七十年代后期,受世界政治局势演变冲击,加上当时如日中天的国阵政府的强力镇压下,左翼艺术团体开始退潮,至八十年代几乎销声匿迹,“为人民而艺术”之口号自马哈迪以来鲜闻矣。

今天的国外政局又进入诡谲多变的时刻。国际上又形成两个阵营对抗;国内三党不过半,或政府成了跛脚鸭的事实让民间有更多的伸展空间,国退民进是失望中的期望吧?在这样的背景下,类似行动中剧团这样的团体的出现好像不是偶然的?

洪梓宗的“大选时机”说,更让人有某种联想。但我这样说,并不是标签行动中剧团是什么政治派系的剧团,只是说他们的“带动社区艺术文化,达到艺术走进民众”的目标和七十年代的“为人民而艺术”有某种脉络上的联系。至于这种联系是历史的必然,还是某种巧合就有待观察了。

最后,祝《底层》能演出成功,让剧团站稳脚跟,持续发展。