凭藉《南巫》获得金马奖最佳新导演的张吉安,如今也已完成第二部电影《五月雪》的拍摄。旧时窦娥冤,天降六月雪;而今这场五月雪,昭示的会是哪一段冤情?——上世纪50年代,广州粤剧伶人携着“普长春班”远渡南洋,扎根马来亚。《五月雪》将借着戏班的兴衰、娘惹后裔的家族憾事,以及拿督公的乡野传说,构筑本土华人的草根故事——从释出的剧情梗概便可得知,乡音、民间信仰、离散族群的身份认同,这又将是一部真正意义上的“张吉安电影”。这些电影素材,无不来自过去17年采集乡音的成果,如今回首,他轻叹,这一路走来寂寞又漫长。

访谈时,好几次止不住的咳意,不得已中断了对话。摘下口罩啜吸热饮时,也能瞥见脸上明显的肤色色差。那是在《五月雪》杀青的两周后,拍摄期间所曝晒出的口罩印、手表印,在张吉安身上依然明晰。临去新加坡和台湾进行电影后制之前,此刻的他正在专注调养身体,背部还有拔罐烙下的一大片紫红色印记。

“一直晒太阳,又熬夜工作,现在有很多后遗症。所以拍电影不好玩。”

拍电影若真不好玩,他就不会玩下去了。这么说,许是想为“电影导演”的头衔摘掉一些光环,好让电影完成之前必经的那段孤寂而幽暗的时光,不至于被光晕覆没。

“这两年,可能是得了金马奖,有些人开始对我抱有好奇,但他们多只看到成品、奖项,却没有看到,电影在开拍之前,整个装备自己的过程,其实是一条寂寞、漫长、无疆界的路。”

从短片《义山》(2017)、首部长片《南巫》(2020),再到预计明年上映的《五月雪》,张吉安的电影取材无一不与过去走访社区采集乡音的成果环环相扣。

我可以虚构一个故事、一个情节,但我并不是在虚构一个时代。所以我的电影不是凭空想象的,里头运用了真实的口述、人物和道具,这些的的确确曾存在社会某个角落的素材,在虚构的故事里呈现真实的一面。

普长春班——邂逅提纲剧本,复原绝响戏码

作为《五月雪》叙事主线,“普长春班”是上世纪座落在茨厂街的粤剧露天戏台,张吉安指出,马来亚当年可说是粤剧重镇,吸引许多香港、广州名伶到此演出。“我听老一辈的人说,早期的戏班演员都会争取来东南亚演出,因为懂得看戏的人都在这里。”直到1948年,中华戏院失火,戏班才随之解散。

戏班的故事,与民间信仰息息相关,是张吉安采集乡音时无法绕开的一道命题,后来成了剧本创作的养分、他口中的“导演功课”。

他发现,不少老人家哼唱的童谣曲调,实从儿时听过的大戏戏曲改编而成,而本地戏班演出多依附于庙宇神诞,庙宇又伫立在社区里头。于是,探究的触角不断蔓延,从一首歌,延伸到一间庙,再覆裹整条老街,才能缓缓拼凑出一幅完整的历史图景。

“很多东西都是唇齿相依的,你做了这个,不做那个,它就不完整了。这是为什么,我从很单纯地采集个体的故事,到后来会投入老社区的营造。”

2011年,苏丹街爆发捷运征地风波,老街坊纷纷迁居,而张吉安当初在茨厂街设立的乡音馆(现已休馆),本是扮演一个回收站,收留老人家带不走又丢不掉的旧物。“那段时间其实蛮好的,白天我在茨厂街当回收员,忙着分类和清洗街坊送来的古董家具、黑胶唱片、老照片和旧书信,晚上回电台上班,便能和听众分享这些经历。”

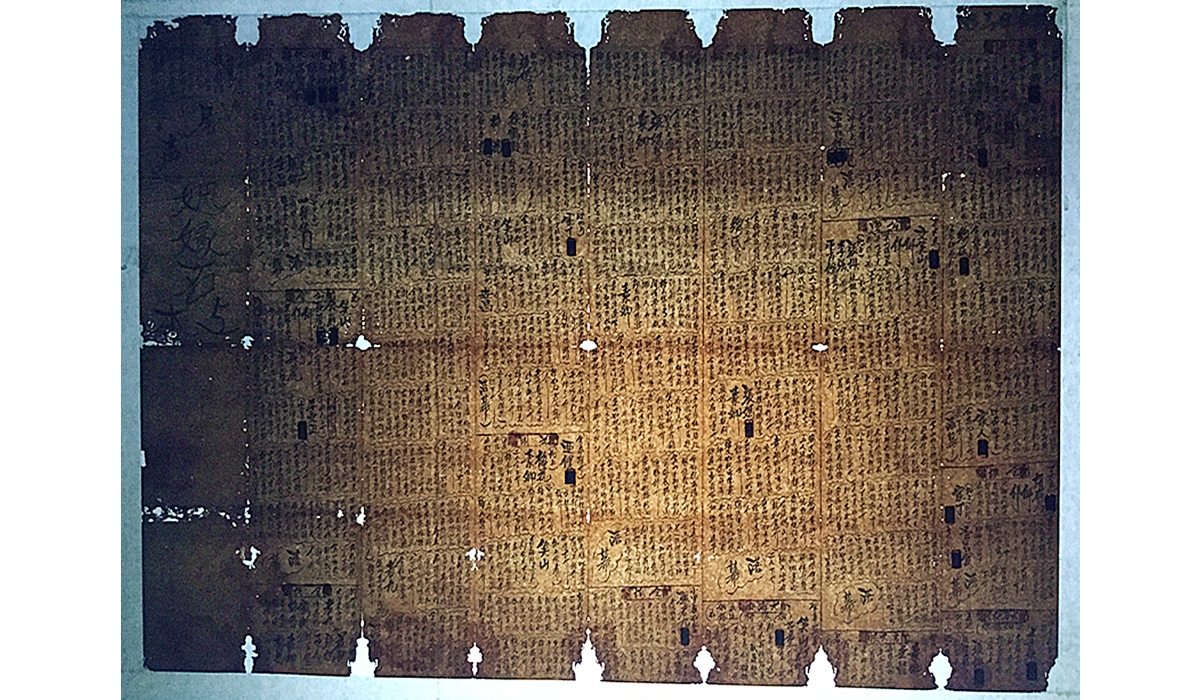

期间,他更因此接获了已故伶人助理蔡雪梅的遗物,当中夹裹着一份极为珍贵的普长春班《姻缘石》提纲剧本。

提纲剧本之所以珍贵,在于戏班班主多会在演出后将剧本烧毁,避免同行抄袭独家戏码。而这张剧本得以保存,全因演出当晚发生了一场大火,蔡女士在逃离火场之前,匆忙收拾伶人衣物之际,无心将提纲剧本一并带走。

“后来花旦烧伤,不演戏了,这个箱子就一直收在她的房间,直到蔡女士的养女把它送过来。由于房间漏水,里面的书、文件全部粘在一块,油油黑黑的,还有白蚁。我们一片片地撕开,看到了这张提纲剧本,找来戏班的人来鉴定,再请专家花了6个月修复。”

如此一来,已成绝响的戏码得以重现在后人眼前。

“当年修复提纲剧本,或是采集戏班故事,我都把它当做学术研究。当时并不知道,若干年后,这些素材可以在电影里派上用场。”

拿督公——一个大马华人身份认同的符号

《南巫》电影开端,主人公家门外的拿督公神龛莫名窜出一条蛇,在他们用甘文烟把蛇驱走以后,家里便开始发生变故。无独有偶,张吉安透露,《五月雪》开场,正是戏班为了庆祝拿督公神诞而进行一场演出,故事随之徐徐展开。

“我没有刻意去规划,拍完才发现,这部电影又出现了拿督公。后来我意识到,拿督公很适合用来指涉这个国家的信仰和神权,它在电影里是一个超脱于宗教或信仰的符号。”

作为东南亚地区独有的神明,拿督公的形象是马来人,膜拜信徒却是华人,在张吉安看来,这尊神明所投射的,是华人先辈对这片土地的尊敬与认同。

特别是纵观来看,在中国、台湾等地,人们皆将土地公(福德正神)供奉在屋外,而马来西亚华人却将这尊神明移到屋内客厅正中央,屋外供奉的,则是另一尊穿上马来服装的拿督公,形成屋内外的土地公两两相望的局面。

“这种安放方式,是一种约定俗成,没有人会去追究为什么。十多年前,一名台湾民俗学者访马,曾提出疑问:你们的祖辈来到马来西亚之后,不是应该将这里的土地公放进家里吗?我也因此开始思考,但这是没有答案的,里边有意无意透露的,是我们的祖辈如何安置从中国南来的乡愁,又如何展示对陌生土地的尊敬。”

大约在2008年,张吉安为了采集皮影戏的资料,回老家吉打一趟。皮影戏团巫裔负责人告知,戏团最主要的演出,反而是在华人拿督公神诞上,演出语言夹杂着暹罗话、马来话和福建话。他听了觉得有趣,开始将拿督公视为采集素材之一,后来发现拿督公在不同地方有着不同的模样,诸如女性形象、原住民形象等等。

.jpeg)

他更透露,未来将再执导一部延续拿督公题材的电影,包括《南巫》和《五月雪》在内,构成“拿督公三部曲”。

“这是各个族群都知道的神明,但本地很少有影视作品去探讨拿督公有什么特殊含义。从中,我其实看到华人先辈当年来到陌生环境,纵使内心有很多不确定性,却心怀谦卑的一面,因为他们认同了这片土地,所以连信仰也能入乡随俗,才让土地公穿上马来装,手握一把马来短剑。”

乩童——曾经极力排斥的,原来影响至深

从《南巫》延续到《五月雪》的,除了拿督公元素,还有张吉安所饰演的乩童一角。

拍摄《南巫》里起乩的那一场戏时,现场有真正的乩童在旁观看,张吉安的演出让他一度信以为真,以为当下真的有神明上身。“他被吓到了,状态像是对神明说话般恭恭敬敬的,过来问我,刚刚我跳童是真的还是演的。”

当然是演的。而之所以能够以假乱真,是因为张吉安的父亲在他10岁那年成了乩童,“跳童是我非常熟悉的场景,父亲接下来的动作是盖章、喷水,还是跺脚,我都懂。”

尽管如此,他坦言,自己从小对父亲这份职业相当排斥,因为每当家里迎来邻居或亲戚上门问事,他就得让出客厅,躲进房内,并忍受扶乩时发出的嘈杂声。

“外头在念经什么的,很吵,我没办法专心学习,所以我渐渐地厌恶这件事。”

直到大学念电影系,在教授的引导下,张吉安开始回望来处,发现自己一直以来推开的东西,竟成了他人眼中有趣的另类题材。

“教授跟我说,不要抗拒你是来自怎样的家庭,很多导演的作品,最初和最终都是来自成长过程中,影响他最为深远的素材。他鼓励我多往这个方向去发掘更多隐藏在里头的故事。”

往回推演,张吉安不得不承认,若父亲没有成为乩童,自己兴许不会成为广播人,或投入乡音采集,遑论电影创作——由于忍受不了父亲跳童的喧闹,小小年纪的他,存了好几个月的零用钱,买了一架录音机,下课后独自留在教室,复诵老师教过的课文,并将自己的声音录起来。

“回家后,一旦爸爸开始吵,我就带上耳机,听着自己的声音温习功课。有时因为爸爸跳童的事,与家人吵架,心情不好,我也会跑到屋外的稻田,把日记录成声音,跟自己对话,或是录下周围的虫鸣声、田蛙声。”

这个习惯,他一直维持到大学,多年来磨练出一把好声音,也培养了他对声音的敏锐度。

“我一直在想这件事,原生家庭无法改变,也许老天爷早已安排好,我能不能拍电影,能不能做任何一件事,其实已在我小时候铺陈了很多讯号,去激发我做出一些改变,造就我今天走向哪一条路。”

从小浸淫在满天神佛的世界里,尽管没有迷信其中,总会影响一个人看世界的方式,眼里形塑的世界,从一开始就与别人不同。小时候,他是家里唯一没有拥抱父亲乩童身份的人,长大后,他选择“在不合时宜的时代做不合时宜的事”。

而一个人的孤独感,有时就是来自这一点点的与众不同。张吉安认为,承受寂寞是一名导演的宿命。

“若无法享受寂寞、跟寂寞共处,很难当一名导演。这么多年来,我就是练就了这件事情,我可以很寂寞地独自做我想做的事。而电影导演的寂寞,源自人家看不见你在做什么,也看不到这条路的尽头会走到哪里。但寂寞也不是要你一个人活在自己的世界,这些装备自己的过程所做的功课,即使最后没有变成电影,也会成为人生中相当珍贵的历练。”

你也可以看: