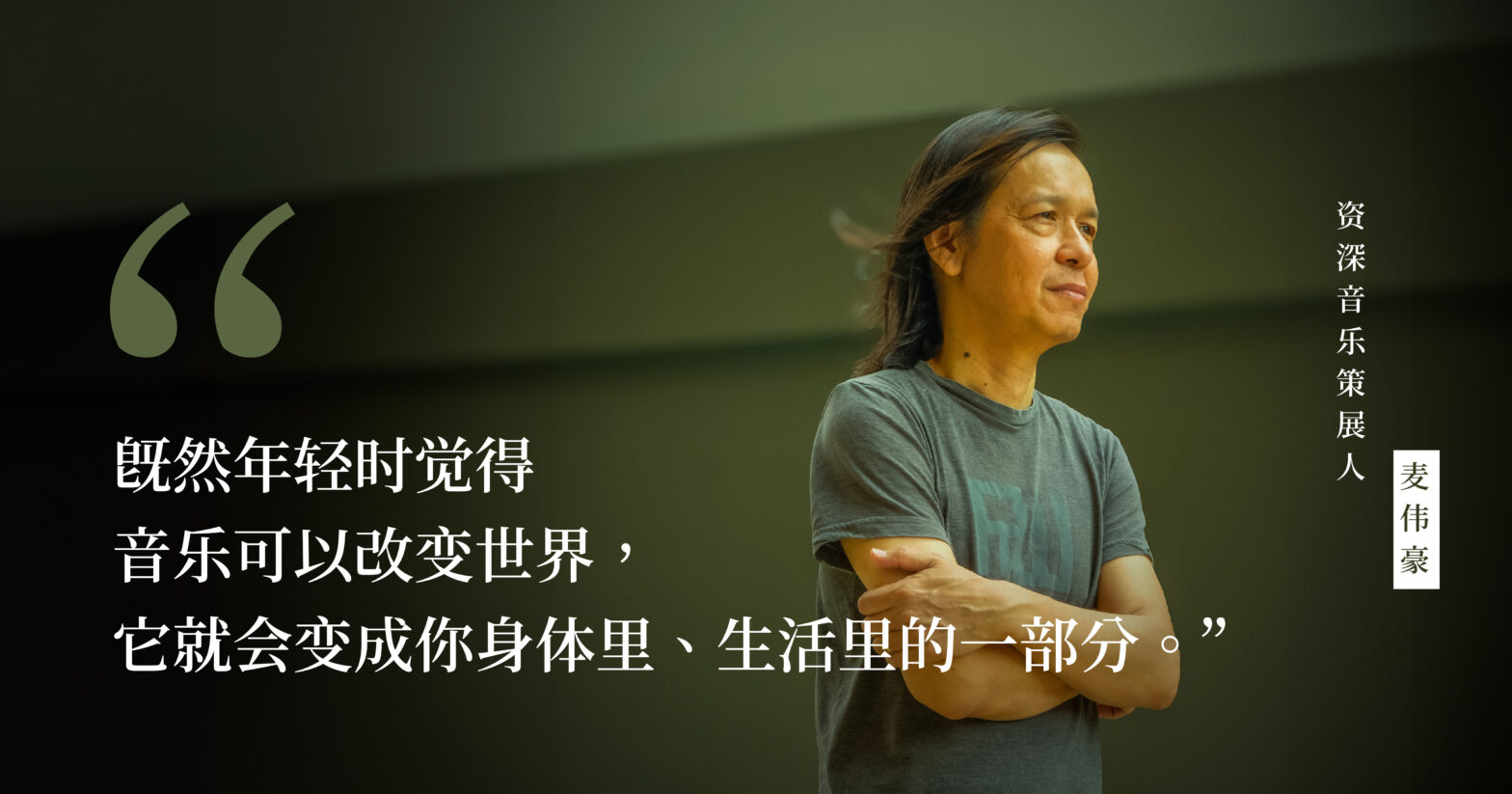

麦伟豪曾经参与马来西亚中文摇滚乐开端“黄火”运动,如今经营地下音乐厂牌“扩音版图(Soundscape Records)”,也是live house(指以现场演奏为主的小型音乐表演场所)“现场因素”(Live Fact)创办人之一。 从麦伟豪经营本土地下摇滚乐二十几年的心得聊起,对话把脉络拓展开来,呈现本土地下摇滚乐不同时段的面貌。除此之外,我们也谈论摇滚精神对于个体之影响,以及这些个体汇聚起来时所发出的声音。 在摇滚精神影响之下,独立的人如何行走,他们在马来西亚所经营的地下音乐产业又呈现什么面貌?中文地下音乐产业如何打破与种族、语言、官方的隔阂,进而持续运作?放眼这个年代,地下音乐又能带给我们什么?

经常踏足“现场因素”(Live Fact)听演出,彼时也曾经看见麦伟豪的身影穿梭在活动之中。今天,我们在live house(小型现场演出空间)以外的场景展开对谈。离开音乐与冲撞淹没感官的场地,以及烟味弥漫的楼梯间,在故事叙述下却似乎置身其中。

“黄火”的燃烧与熄灭,皆是起点

1997年,一群马来西亚华裔青年在半岛点燃“黄火”,烈火从槟城蔓延至吉隆坡。

“黄”是皮肤的颜色,代表华人;“火”则是心中炙热燃烧的火。种族化的取名方式,象征大马中文地下摇滚乐伊始。麦伟豪在1998年加入“黄火”,这个摇滚乐组织渴望开辟出一条以庞克精神“DIY”、“反制度”为姿态的音乐生路。

1997、1998年的气氛恰到好处。摇滚乐在中文音乐圈里刚要萌芽,中国老一辈摇滚乐队正要开始。那时候,整个大环境的氛围在告诉我们:摇滚乐要蓬勃起来了。”回忆当年情景,麦伟豪如此形容。

除了中文音乐圈摇滚乐崛起的氛围,“黄火”之成立与马来西亚的大环境息息相关。1980年代,“激荡工作坊”在马来西亚成立,推广原创音乐,在当时的环境下具有开创性,却有明显的局限。麦伟豪指出,“激荡”当时推广约十年,始终离不开轻弹浅唱的表达方式,歌曲内容也流于表面,无法探讨深层次主题。此时恰逢1998年“烈火莫熄”(Reformasi)运动开展,马来西亚政局出现动荡,社会需要一些坚定与反叛并存的声音带来力量。

我们听西方摇滚乐,也受西方文化影响。在品味选择上,我们与前者不同。我们开始在思索,是否有一些另类的选择能够提供给本地听众,让他们知道除了港台流行曲、校园民歌之外,还有另一种音乐存在。

发起“黄火”运动的初衷便是如此,有与主流音乐对抗之意味。“黄火”曾在星洲日报副刊刊登一篇文章,标题为“毁灭本地创作”。大众普遍觉得“黄火”的理念十分偏激,可组织渴望传达的讯息不外乎是:华人圈子需要受到更多类型的音乐滋养。

如此脉络之下,“黄火”运动最具代表性的活动是“乐与怒”,聚集七八组活跃的中文乐队,在槟城举办一场演唱会。“当时宣传不小心做大,卖了两三千张票,这在当时大马摇滚圈子是空前的一件事。进行到一半时,大约一半的人离场了,大部分人起初应该是因为好奇而聚集。”麦伟豪笑称。

这个运动只维持了两年多。“黄火”曾到北京待上一个月,和当地的摇滚乐圈子交流、在当地演出,团队在回国之后便解散了。

“我们当初渴望成为一个厂牌,但大家没有经营组织的经验。组织里也有很多想法不一样的人,‘黄火’推广精神层面理念,但有些乐队认为自己只是想要玩音乐,不想要太沉重的思想包袱。去北京之前出现一些分歧,去北京之后便爆发了。”麦伟豪指出:“当时北京的音乐环境很强,大家觉得自己似乎技不如人,将自身的怀疑转换成对组织的不满情绪。这是年轻时会犯下的错误。”

“黄火”的结束固然可惜,对麦伟豪自身来说,却是地下音乐生涯的另一个起点。

温和、多元的特质,与锋芒并存

站在“黄火”分崩离析的残垣中,这团火焰仍然存在麦伟豪体内。他没有停下脚步,决定吸取过去的经验,制度化经营地下音乐厂牌。“扩音版图”(Soundscape Records)就此诞生。

“扩音版图”似乎是“黄火”的延续,却也与“黄火”的调性有着极大差异。“刚开始做‘扩音版图’时,总会听见一种声音,称这个厂牌缺乏个性且温和,不像‘黄火’的形象一样鲜明、突出。”

麦伟豪认为转换调性是必然的,因为现下做的事情应该符合当下的环境。就这样,“扩音版图”逐渐衍生出一套相较稳定的经营模式。厂牌专注办演出,而麦伟豪会请一些固定人员来工作,并支付回酬;与乐队的合作关系则更倾向“厂牌—艺人”,避免深入交情,将产生矛盾的可能性降至最低。

属于“扩音版图”的另一个形容词是多元。出于将摇滚引入中文圈子的初衷,“黄火”仅专注中文摇滚乐,曾被马来地下音乐圈标签“沙文主义”;“扩音版图”却做了一个转型,经营多元种族的地下音乐市场。先前存在的偏见,加上两个圈子音乐风格的隔阂,这一突破显然经历许多努力。

90年代,马来摇滚乐和华裔摇滚乐圈子所认可的音乐风格有着极大差异。中文音乐中流行的摇滚风格之代表,不外乎Beyond、伍佰等乐队,而马来摇滚乐圈子则偏好硬核的金属和庞克。庞克在马来地下音乐圈相当盛行,他们了解一些反性别歧视、反性骚扰、反资本主义概念,并融入本土特色。麦伟豪坦言:“马来人受西方摇滚乐的启蒙比华人早,他们肯定觉得自己懂得比你多、做得比你好。在马来人眼中,他们觉得华人喜欢的不是纯正摇滚乐,比较偏向流行摇滚。”

“扩音版图”的转型分为两个阶段。第一阶段从跨界合作切入,与马来地下音乐圈内有代表性的厂牌或个人展开合作,相当于主动走入对方的圈子。在演出中文歌曲时,“扩音版图”也会翻译一份英文歌词,让马来同胞了解中文乐队在唱什么。经过沟通,马来地下摇滚乐圈子逐渐明白先前的运动锁定单一语言有其缘由,而不是刻意排挤非中文乐队。

经营三四年之后,“扩音版图”开始第二阶段转型,这是马来地下音乐圈完全接受“扩音版图”的契机。厂牌自2006年开始引进海外乐队到马来西亚做现场表演,对于马来市场来说,那是他们自身达不到的高度。通过不断引进海外乐队,让马来同胞买票“到场学习”,厂牌逐渐去除局限于中文圈子的形象。

“扩音版图”的转型固然成功,却也付出其中代价。“那些始终的中文摇滚乐支持者,会认为我们背弃了一些价值观,但我并不觉得如此。因为摇滚乐本身的内核就是多元与开放。”麦伟豪坚定地说。

一开始锁定单一语言,是因为想扶持中文摇滚乐。但当整个环境、局势不允许时,就要学会往前走。

演出场地之必要

每种艺术媒介有专属它的容器。聊完地下音乐的历史,诚然也应该聊聊容纳它的场所。

麦伟豪是“现场因素”(Live Fact)创办人之一。“现场因素”于2015年成立,前身位于吉隆坡帝沙花园(Taman Desa),面积仅可容纳100人。原先是一个排练室,出租给乐队排练。

受到台北师大路“地下社会”以及日本的live house文化影响,麦伟豪认为自己可以结合二者氛围,把这个概念带进马来西亚,于是他将此概念套入“现场因素”空间。此前很少有场地专门提供给地下乐队表演,大家反应非常好,也经常在表演完毕之后留在场地,喝酒、聊天,待到凌晨或早上。

因为觉得场地可以更大、设备可以更完善,“Live Fact”在经营两年后搬到雪兰州哥打白沙罗(Kota Damansara)。

“经营live house会有一个很尴尬的部分。申请牌照时,官方会把你归类在酒吧或咖啡厅底下。”麦伟豪说:“一直到搬来哥打白沙罗第二年,八打灵再也市政府弄了一个Dewan Acara(活动厅)的牌照给我们,这才开始正规经营。”

Live house是小众音乐展演空间,但有自己的生存之道。一些台湾乐团拿着政府补助来演出,主办单位不需要付他们回酬,反之对方会付钱给主办单位。Live Fact也卖票、卖一些基本的饮料。前面两三年,只要每个月做八至十场演出,就可以维持运作。

一间标志性live house所孕育的地下文化,能够给一座城市注入什么样的精神或氛围?

麦伟豪以英国卡姆登镇(Camden Town)作为例子解释:“卡姆登镇有很多live house,这个文化是市长去推广起来的,所以城市所谓的容貌才不一样。一些比较先进的国家有自觉,把经济搞好之后一定搞文化。”

Buy in culture也没有错,但如果城市本身有空间去发展属于自己的音乐文化,你就应该去做这件事情,哪怕只能占据一个角落。

在时代洪流中站稳脚跟,也允许事物自然发生

即便经营地下音乐,也有“地上”的考量,理想和现实相辅相成,成就一个结果。

提到厂牌活动与本土政策冲撞的部分,麦伟豪表示:“做这一行的时间变长,就开始进入官方体制与系统周旋。我加入委员会,与通讯部讨论艺文产业困境,尝试找出解决方案。”

现任通讯部长法米(Fahmi Fadzil)参政前活跃于创作和表演艺术领域,是著名话剧作家和演员。出于自身背景,他对艺文界的改革有所想法。为此,通讯部成立委员会,集合20名艺文工作者,大家把建议集合成企划书,内容提及扶持音乐产业、提升音乐人福利保障、改革海外艺人签证与税收等问题,其中包括帮助live house文化成长。

“我会跟他们反映一些现实情况,争取演出方面的条例平等。我办三百人演出,需要支付的签证和税收费用,不能够和体育馆万人演唱会所支付的费用相等。不同规模的演出应该有不同的分类,进而根据分类豁免或调整费用。演出不收费的艺人,也要豁免费用。”

政府结构本身存在问题,导致解决艺文产业困境时举步艰难。尽管与官方周旋花费许多精力,麦伟豪仍认为协调的工作不能停止——艺文工作者必须让政府了解自身处境,达到双向交流之效果。

现今资讯流通,大家接触音乐的管道变多。谈及这几年台湾独立音乐发展迅速,许多年轻人受到台湾风气的影响,麦伟豪认为这个现象多少带动了本地华裔年轻人对于地下音乐的参与程度。

“但是如果你问我,他们有没有了解到地下音乐的核心精神,可能没有。对他们来说,这些东西可能不重要,但也无可厚非。现在确实不需要讲那么多大课题,你听音乐纯粹就是听音乐。如果要把上个年代的想法带进来,我不确定年轻一代能不能接受。”

麦伟豪选择纯粹地办一些演出,让年轻一代从演出中感受音乐,产生自主了解音乐背后脉络的兴趣。

这个年代,让事物自然地发生就好。资讯唾手可得,就看自己接触之后会否进一步去探索。大家对于地下音乐不抗拒,但有没有像我们以前那么hardcore?大家会否去钻研什么是庞克,什么是DIY,什么是反资本主义?或许有、或许没有,也或许并不需要去做这件事情。大家从听众角度追逐对艺人或乐队的喜爱,去了解他们的作品,就是进入地下音乐世界最好的契机。

问及为何坚持,麦伟豪认为,既然年轻时觉得音乐可以改变世界,它就会变成你身体里、生活里的一部分。在判断事物时,自然会通过音乐的价值观来进行。它会否对自己的人生有所改变?麦伟豪也不确定,但他已经因为摇滚乐变成现在的自己。

“也不一定要继续坚持,因为现在时代不一样了,你不能为了曾经相信的一个价值去坚持很多东西。只要不要偏离我们所相信的价值观系统太远,我觉得都ok。”

“随着时间过去,我们自然会慢慢调整许多标准,唯有一件事情不能妥协,那就是自身对音乐的审美。最终,我们必须回到个人对音乐审美的要求。”

麦伟豪补充,年轻人一定有可以发展的东西,不一定是要通过摇滚乐来呈现。现在嘻哈很流行,年轻人也可以发展嘻哈音乐,本土厂牌万发(私人)有限公司(Ban Huat Sdn. Bhd.)就是其中例子。不管做任何类型的音乐,只要是个人喜欢的,且用本身的行动去贯彻、发展起来,就值得存在。

从推广中文摇滚乐到跨族群音乐圈交融,从硬派的对立性质到双向沟通与协调——摇滚乐爱好者所求索的答案,除了音乐本身注入聆听者的独立精神,也是在现实中拥有一席之地的底气。麦伟豪还在无限的实践与调整中前行,音乐的轨迹在血液中滚动,也在现实里蔓延出一道路径。