“我们不要就这样算了”——但代价是什么?对于同志来说有何不同?情欲试探与身体界线又该如何拿捏?德国之声访问王丹性骚疑案的2名指控者及多名专家,试图深入理解性少数族群的MeToo困境。

今年初夏,台湾爆发规模空前的MeToo运动,涉及政党、传媒、艺文多界。这波运动中,大部分为异性之间的性暴力控诉,被指控者几乎清一色为生理男性;指控者多为生理女性,少数则为男性。

尽管同性之间的MeToo控诉并非这次运动的“主流”声音,但这并不代表他们在现实社会中较少遭遇性暴力。

台湾励馨基金会长期致力于救助性暴力受害者,根据该基金会2019年的调查,有42%的台湾LGBTQ+受访者表示自己曾经或正在遭受性别暴力(gender-based violence),这些人当中更有将近一半自述是受性暴力(sexual violence)。

根据世界卫生组织(WHO)定义,性暴力是指透过暴力或胁迫等手段,企图强迫他人跟自身发生任何形式的性关系、性骚扰、性侵害等。

台湾在2019年通过同性婚姻专法,创亚洲先例,以性别及同志友善的进步形象为国际所知;纵使如此,当同志要说出MeToo,仍可能面临多重的心理挣扎与社会束缚。

出面即出柜

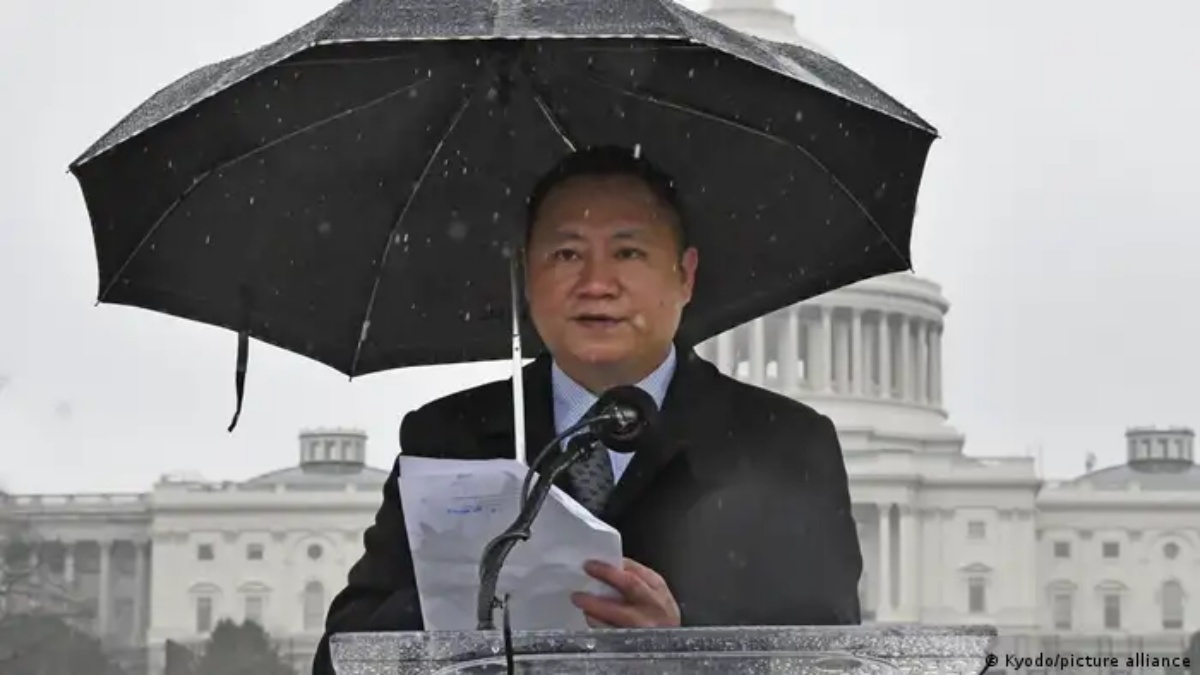

中国知名民运人士王丹遭台湾男子李元钧指控“强制性交未遂”,是首宗受舆论高度关注的男男疑似性骚扰事件。李元钧告诉德国之声,早在2020年他就曾考虑公开此事,但当时身心状态不稳,也担心双方公开出柜,不友善的网络舆论环境令性取向成为焦点。

隐忍多年后终于说出口,李元钧坦言,最大冲击之一莫过于必须向家人出柜,还有自己与王丹的名字或将从此“永远绑在一起”。他过往的担忧也成真——除了在社群网络遭到谩骂,也收到大量不明来源私讯,当中不乏针对性倾向与性别气质的人身攻击。

据李元钧提供的截图,这些可疑账号的信息写道:“要不要拉你进gay群玩玩?”、“你还是不是个男的呀?”、“娘炮,王丹怎么可能看上你”、“想知道你家人看到你这样什么态度”…满是歧视言语。

另一名指控王丹9年前对他灌酒,并在意识不清情况下对他“乘机性交”的K(化名)也指,不愿公开出面的最大原因之一,就是还没准备好公开出柜——无论作为一名男同志,还是作为一名受害者。

“我不可能让家人知道,我就是在一般的企业上班,虽然以前也有参与一些社会议题的倡议,但是现在就是在一个很一般的民间企业上班,我真的没办法。公开这个事情也让我压力很大。”

在台湾MeToo运动爆发后,K的身心状态陷入低谷。仍在接受心理谘商的他指,自己还没有自信能承受扑面而来的人身攻击,也没有办法如李元钧一样,“接下来这辈子就要跟王丹这个人都连在一起。”

出柜成为许多同志自述MeToo经验的首要关卡,许多时候,他们不只担心自己,也可能害怕令对方出柜。

“那是一个压力很大的过程,我这样说了,等于在揭露他的隐私。…所以我该不该做这件事情(指控王丹)对我来说就是另外一个压力,因为我(之前)也是一个没有出柜的同志,虽然我现在(站出来等于)已经出柜了。”李元钧向德国之声说道。

台湾同志谘询热线协会长期关注同志权益,该协会秘书长杜思诚与副秘书长彭治鏐向德国之声表示,由于说出口的代价“太高”,许多同志宁可选择沈默。

台湾“荷光成人性谘商中心”谘商心理师郝柏玮向德国之声补充道,部分同志更会担心说出自己的MeToo故事可能加深“男同志很乱”的刻板印象,或者因此必须与原本的同志社群割裂,只好“以大局为重”,隐忍痛苦。

情欲试探与身体界线

相较于异性,同性之间的身体界线本就更为模糊、更少被讨论,而男同志性文化常强调情欲探索,性接触或肢体接触常被视为很自然的举动,这些都使得男同志的情欲试探与人我界线很难划出明确界线。

但事实上,男同志社群的异质性高,所处世代或社群都可能会有不同的性文化,每个人的接受程度也不一样。以年长的世代为例,他们生长于性向压抑的华人传统社会之下,更是常常只能透过身体触摸,在台面之下暧昧隐晦地辨识性向、摸索欲望。

台湾同志谘询热线协会秘书长杜思诚向德国之声表示,对于一些在被社会高度边缘化、污名化环境下长大的男同志来说,“要能够诚实地或是很正向地去展现、谈论关于你的性欲望这件事,本身不是一个很容易的事情”,连带地也缺乏抒发情欲的管道,“用的方式也许是透过身体的触摸,去表达、去试探情欲”。

如此不能言说、不能被看见的男同志文化脉络,或许也可以成为理解王丹性骚疑案的不同面向。

台湾同志谘询热线协会副秘书长彭治鏐补充道,不少男同志曾有被家人乃至社会否定的成长经验,“觉得自己不会有人爱”的创伤常令他们更渴望被肯定,“被别人欲望这件事,不管是透过眼神、言语或者肢体碰触,某种程度也代表‘我是有价值的、我是被喜欢的’”。

“你仔细去看会发现,这跟他也许成长经验中那个没有被好好欣赏、没有被好好的肯定,甚至可能自我价值评价比较低的这些,是连在一起的。”彭治鏐说。

然而,他们如何在压抑中寻求解放,试探中摸索情爱?这些似乎都未曾被好好地讨论、教导。

台湾同志谘询热线协会指出,男同志如何拿捏试探界线几乎不可能从学校教育——尤其是以异性恋为框架的教育——中学到,这也导致不少男同志难以把性暴力与自身连结在一起——无论他是“加害者”还是“受害者”。

杜思诚举例,他曾向多位男同志询问对性侵害看法,“问大家说有没有被性侵的经验,没有人举手。可是问大家说,你有没有被硬上或是被强迫发生性行为经验?蛮多人有。所以你就知道,对大家来说会觉得,性侵害好像直接联想到是男对女,受害者以女性为主,并没有想到这件事情可能发生在男生身上。理智上可能可以理解,但是并没有把这个概念真的跟男同志连结在一起”。

这些一直没被好好谈论、暧昧不清的经验,藉著此次MeToo运动引发讨论。台湾同志谘询热线协会表示,有些男同志也开始思考:怎样算是越界?或者自己是否曾令他人感到不适而不自觉?希望乘著这波运动,也令“加害”与“受害”的多元样貌与流动位置进一步被探讨、理解。

举证之难

无论性别与性倾向,在说出性暴力经验后,当事件进入司法程序,实务仍有其极限。在李元钧提告王丹“强制性交未遂”后,台北地方检察署立案进入司法调查程序,但至今似乎仍进展有限。

根据台湾官方统计数据,过去近4年性侵害通报总数近8万宗,当中仅有不到3成进入司法调查程序,大部分都因证据不足而不了了之,最终起诉案件只有约7000宗。其他形式的性暴力搜证,也都面临相似困境。

心理师郝柏玮指出,举证困难是学界跟实务界一直在讨论的问题。他指,法庭讲求证据,其设计某种程度蕴含的意涵是:人类是理性人、一个可以陈述自己经验的主体,但事实上“无论是心智障碍、或者是创伤、或是这一类性暴力对待的人,他没有办法。因为这件事就是一个不合理、非理性的事情,我要怎么陈述这个对我来说非理性的经验呢?其实是蛮难的。”

除了重述受创经验困难,更可能遭遇二度伤害。许多他的个案感到最受伤的都是法庭质问环节:为何事隔多年才选择揭露?你是“非完美受害者”是否自己“理亏”?这些都是常见的质疑。

这也是自认并非“完美受害者”的K,内心一部分的自我挣扎。他甚至一度因此陷入严重的自我怀疑,直到9年后的今天才缓缓说出自己的MeToo故事。

郝柏玮从心理学角度解释,这些问题背后成因复杂。人们常误以为“事情发生,创伤就在那”,但其实创伤常是第二时间才发生。

他解释,人在面对威胁时有4个典型反应,包含:战、逃、冻结、讨好。战或逃都是遇到立即威胁时的反应,但当战不赢又逃不掉时,尤其双方处于某种关系,受害者就可能“冻结”。“有点像是我把自己灵魂抽离或是暂时我把感官封锁,因为这样子比较不痛苦——反正都要经过这一遭,我让我的身体跟我切断关系,至少保有活著这件事。”

但人无法永远“冻结”,当处于长期关系、需与对方互动时,则可能出现“讨好”反应——“我还是要活,所以我必须要某个程度去想出一种新的解方来去理解我们的关系,我不能只用这个加害、受害的感觉去跟他互动,因为这样会每天都很痛苦,所以很多所谓的受害者,他们会发展出一种我们可能说是要合理化,但对我来说就是一个生存策略去解释。”

“譬如有些人会说,其实这就是我的一种小牺牲,那是为了大局为重;或者其实我对他也是有欣赏的,所以某个程度我也同意吧;或者是他有不好的部分,但他(也)有很好的部分。他会用一些思想去圆,不然的话每天都很痛苦。”

此外,郝柏玮指,K所说的记忆破碎情况在谘商经验中其实不罕见。这常常并非是刻意忘记,而是身体自我保护机制的一种。当经验过于痛苦或难以理解时,就会被解离开来,“大概留下都是一些片片段段的东西”。在MeToo运动开始后,有些受害者可能感到似曾相识,才因而触发“第二时间”的创伤。

“你不孤单”的集体效应

台湾MeToo爆发至今1个多月,逾百人公开自述性暴力经验。在被问及为何决定说出他的MeToo故事时,K指,看到有人愿意站出来,即便是不同案件,“对其他受害人来讲是很大的慰藉。”

心理师郝柏玮形容,集体是一种鼓励效应,看到别人描述经验时,某种程度也召唤了你的经验,“你会比较有勇气,因为你知道它可以讲”。但他强调,这只是一个鼓励,不妨看作是一个邀请,“去看看你自己现在的身心,整体生活状态能不能支撑你想讲。如果不行的话,那就是每个人有他的时间。”

“我比较会觉得MeToo开始代表说:你可以开始说了,但你要什么时候说是没有关系,不会说这个月或是今年2023年才能说,是从今天开始的之后,这个社会应该会慢慢地愿意接受有这样的声音,但是等你准备好再说。”

他指,许多受害者一方面希望藉由诉说平复创伤,一方面也希望“事情可以停在我这里,那是多好的事…鼓励的效果除了有群体不孤单之外,也有一个良善的部分,就是不希望下一个受害者再出现。”

这也与李元钧的想望相似。他告诉德国之声,自己决定站出来也是希望“不要再有下一位受害者”。至于提告,自己要求的始终只是一个道歉。

“整个运动演变到后面,会变成我们一定要加害人社会性死亡吗?但我觉得不需要做到这个程度。因为即便你真的做错了,对,你是做错了,可是如果你有道歉、你有反省、你有付出你相对应的代价跟作为的时候,那个比例原则应该要在。你应该要以严重程度(多少)去让大家知道,我们要怎么样去修复这个人跟这个人的关系。”

不担心败诉,更在意肯认与修复,“如果最后失败,我也觉得其实无所谓。”

“但至少我说出来了。”李元钧说道。

(本文与DW台北办公室主任邹宗翰、德籍驻台自由记者戴达卫 David Demes、台湾联合在线《鸣人堂》特约编辑林冠瑜(林宜兰)共同调查、采訪;与台湾联合在线《转角国际》合作)